2011.大分市 Oita

2020.別府市 Beppu

2038.中津市 Nakatsu

2046.日田市 Hita

2054.佐伯市 Saiki

2062.臼杵市 Usuki

2071.津久見市 Tsukumi

2089.竹田市 Taketa

2097.豊後高田市 Bungotakada

2101.杵築市 Kitsuki

2119.宇佐市 Usa

2127.豊後大野市 Bungoono

2135.由布市 Yufu

2143.国東市 Kunisaki

※ 番号は市町村コード下4桁

442011.大分市

人口 476,957人 (1位/14市)

一人あたり課税対象所得 137万円 (1位/14市)

財政力指数 0.90 (1位/14市)

主な事業所 日本製鉄、ENEOS、旭化成ケミカルズ、大分キヤノン、東芝デバイス&ストレージ

主な出身有名人 村山富市、磯崎新、内川聖一、甲斐拓也、森下暢仁、源田壮亮、清武弘嗣、千代大海、南こうせつ、錦野旦、石丸謙二郎、ユースケ・サンタマリア、古手川祐子、深津絵里、財前直美、指原莉乃

※1 データは2020年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

中世より大友氏のもと豊後国の国府として発展した、県中央に位置する県庁所在地。

日豊本線、久大本線、豊肥本線が乗り入れる「大分駅」。2015年に駅北口に専門店、シネコン、ホテル、大深度地熱温泉を併設する駅ビル「アミュプラザおおいた」が完成。(2022.5)

大分杉を天井材に用いた「大分駅北口バスロータリー」。(2022.5)

ななつ星のデザインで知られる工業デザイナー水戸岡鋭治が設計した木の温もりが感じられる明るい1階コンコース。(2022.5)

大分駅南口から続く幅100m、全長444mのシンボルロード「大分いこいの道」。(2022.5)

2011年に閉店した大分駅北口前の大分パルコ跡地を整備した「祝祭の広場」。(2022.5)

1936年開業の地場百貨店「トキハ本店」。(2022.5)

1913年に辰野金吾設計により旧二十三銀行(現大分銀行)本店として建てられたルネサンス様式の「大分銀行赤レンガ館」。(2022.5)

約100m北に建つ現在の「大分銀行本店」。(2022.5)

県随一のアーケード商店街「セントポルタ中央町商店街」。(2022.5)

大分駅前の「セントポルタ中央町商店街」。(2022.5)

府内藩の藩庁が置かれた「大分城(府内城)」。手前から「西丸角櫓」「宗門櫓」「東丸着到櫓」。(2022.5)

隣接する大分城に調和するように外壁に黒系タイルを用いた1978年竣工の「大分市役所」。(2022.5)

2015年に開館した坂茂設計による「大分県立美術館」。(2022.5)

3階吹き抜けの明るいアトリウム。(2022.5)

道路を挟んで向いのOASISひろば21(大分県立総合文化センター)とペデストリアンデッキで連結。(2022.5)

「西大分港フェリーターミナル」に停泊する神戸行の「さんふらわあ ぱーる」。(2022.5)

「佐賀関港」に停泊する愛媛県三崎港行の「国道九四フェリー」。(2022.5)

別府湾に面した「田ノ浦ビーチ」。(2022.5)

ビーチに建てられた遊具「夢航海カピタン号」。(2022.5)

「田ノ浦ビーチ」から望む別府温泉街。(2022.5)

約1000頭の野生のニホンザルが生息する「高崎山自然動物園」。2021年に雌猿の「ヤケイ」がボス猿になったことでも話題。(2022.5)

仲間同士で毛づくろい。(2022.5)

檻が無いため自由に移動する猿。(2022.5)

間近で見ると迫力満点。(2022.5)

家族連れにおもむろに近づくことも。(2022.5)

2019年に大分川水系七瀬川に完成した堤高92mのロックフィルダム「ななせダム(大分川ダム)」。(2022.5)

ダムの完成によってできたダム湖。(2022.5)

別府湾越しに望む「日本製鉄九州製鉄所」。(2022.5)

レトロな照明が目を引く居酒屋「かみ風船」の店内。(2022.5)

「関あじ」「関さば」は瀬戸内海と太平洋の水塊がぶつかりあう豊後水道で佐賀関漁協の漁師が一本釣りにより釣ったマアジ・マサバのブランド名。身が締まっているのでコリコリとした食感の「関アジの刺身」。(2022.5)

歯ごたえのある「関アジの握り」。(2022.5)

鶏肉に天ぷら衣をつけて揚げた大分の郷土料理「とり天」。(2022.5)

大分県トップに戻る

442020.別府市

人口 115,594人 (2位/14市)

一人あたり課税対象所得 111万円 (3位/14市)

財政力指数 0.57 (2位/14市)

主な事業所

主な出身有名人 稲尾和久、今宮健太、山下久美子

※1 データは2020年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

大分市の西に隣接する、湧出量日本一の別府温泉の観光都市。

別府温泉の玄関口、日豊本線「別府駅」。別府亀の井ホテル、亀の井バスを創業した別府観光の父と称される「油屋熊八像」(2022.5)

ふつふつと湯が湧き出る「別府駅前手湯」。(2022.5)

レトロな洋風木造建築の共同浴場「駅前高等温泉」。あつ湯とぬる湯の2種類あったが、ぬる湯でも十分に熱かった。(2022.5)

1938年築の純和風木造建築の共同浴場「竹瓦温泉」。(2022.5)

昔ながらの温泉街。(2022.5)

1957年竣工の高さ90mの観光塔「別府タワー」。(2022.5)

展望台からは別府湾が一望。(2022.5)

別府湾の海水浴場「別府スパビーチ」。(2022.5)

標高1375mの「鶴見岳」(写真左)と4月に「扇山火まつり」で野焼きされた直後の「大平山(扇山)」(写真右)。(2022.5)

1988年に開店した百貨店「トキハ別府店」。(2022.5)

別府湾に面して一直線に建ち並ぶ温泉旅館。写真手前は2021年に開業した星野リゾートの「界 別府」。(2022.5)

大分県営の「別府北浜ヨットハーバー」。(2022.5)

「別府国際観光港」に停泊する大阪行の「さんふらわあ こばると」。(2022.5)

海技教育機構の練習船「海王丸」。(2022.5)

「湯けむり展望台」から望む「鉄輪温泉」の市街地。至る所から湯けむりが立ち上る。(2022.5)

「湯けむり展望台」から望む「鶴見岳」(写真左)と「大平山(扇山)」(写真右)。(2022.5)

亀の井バス「ツノ付あお鬼バス」で約3時間かけて7つの地獄を周る「地獄めぐりバスツアー」。(2022.5)

一定の周期で105度の熱水が噴き出る間欠泉「龍巻地獄」。(2022.5)

酸化鉄、酸化マグネシウム等を含んだ赤い熱泥が地層から噴出する「血の池地獄」。(2022.5)

硫酸鉄が溶解してたコバルトブルーの「海地獄」。泉温は98度。(2022.5)

「海地獄」のお湯で蒸し焼きにした濃厚な味わいの「地獄蒸焼プリン」。(2022.5)

灰色の熱泥が沸騰する様子が坊主頭に似ている事から命名された「鬼石坊主地獄」。(2022.5)

1~6丁目からなる「かまど地獄」。コバルトブルーの「かまど地獄3丁目」。縁の白色物質は非晶質のシリカ(温泉沈殿物)で約70年かかって形成されたとされる。(2022.5)

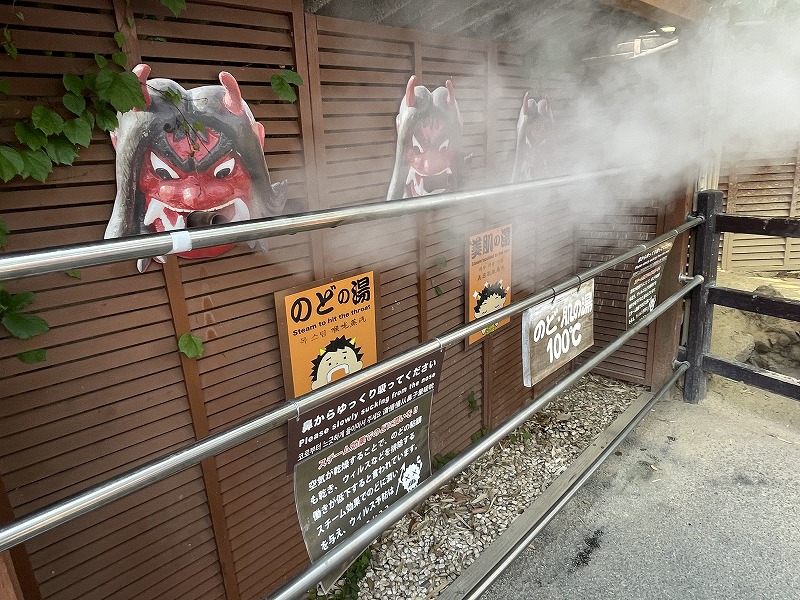

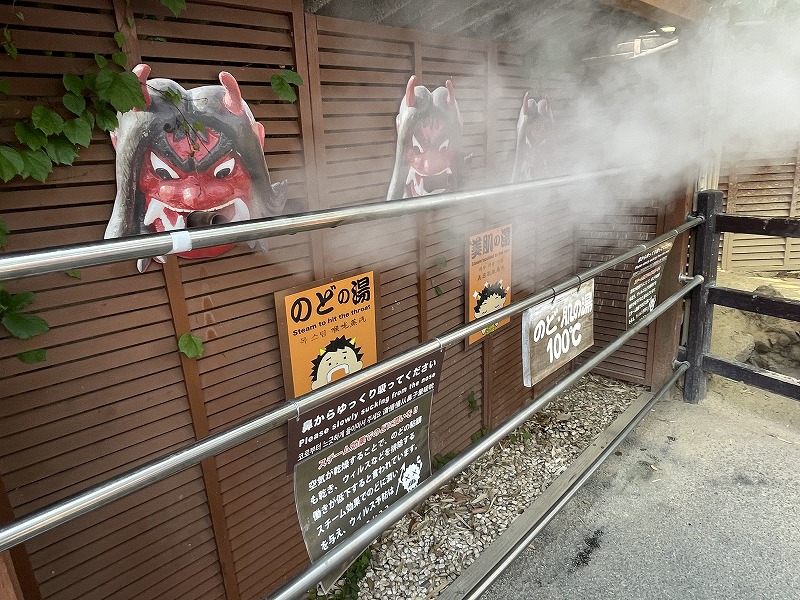

鼻から吸う「のど湯」、顔にあてる「肌の湯」。(2022.5)

年に数回色が変わる「かまど地獄5丁目」。(2022.5)

年月とともに灰色から赤色に変化した熱泥地獄「かまど地獄6丁目」。(2022.5)

湯気が激しく舞う泉温99度の「鬼山地獄」。(2022.5)

温泉熱を利用して約80頭のワニを飼育。(2022.5)

口を開けて日光浴する巨大なワニ。(2022.5)

噴出時は透明な湯が、池に落ちた際に温度と圧力の低下により青白く変化する「白池地獄」。(2022.5)

温泉熱を利用してアロワナやピラルクなど16種類の熱帯魚を飼育。(2022.5)

2000年に開学した「立命館アジア太平洋大学(APU)」。(2022.5)

世界90ヵ国以上から全学生の約半数にあたる2700人の国際学生が留学。留学生とともに学べる大学。(2022.5)

別府湾と別府市街地を一望するキャンパス。(2022.5)

夜の賑わいを見せる中心市街地のアーケード街。(2022.5)

ディープな雰囲気が漂う「八坂レンガ通り」。(2022.5)

謎のガンダムバー。(2022.5)

レトロなビリヤード場。(2022.5)

居酒屋「別府丸万」の表面を軽く炙った「地鶏タタキ」。ビールに合うさっぱりとした味わい。(2022.5)

「一風舎」の大分の郷土料理「だんご汁」。小麦粉をこねて、きし麺のように薄く帯状に引きのばした「だんご」を具材とした味噌仕立ての汁。(2022.5)

屋台風の「辛麺屋」。(2022.5)

麺の辛さは9種類から選べる。予想以上に辛かった中辛。麺はヘルシーなこんにゃく麺。(2022.5)

大分県トップに戻る

442038.中津市

人口 83,986人 (3位/14市)

一人あたり課税対象所得 114万円 (2位/14市)

財政力指数 0.50 (3位/14市)

主な事業所 ダイハツ九州本社、ルネサスエレクトロニクス、TOTOサニテクノ

主な出身有名人 福澤諭吉、前田晃伸、大島康徳、山口俊

※1 データは2020年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

県北西端に位置し、北九州経済圏の一角をなす中津藩の城下町。

市の中心駅、日豊本線「中津駅」南口。(2022.5)

ダイハツ九州の中津本社工場で生産している「ダイハツ・タフト」を駅構内で展示。(2022.5)

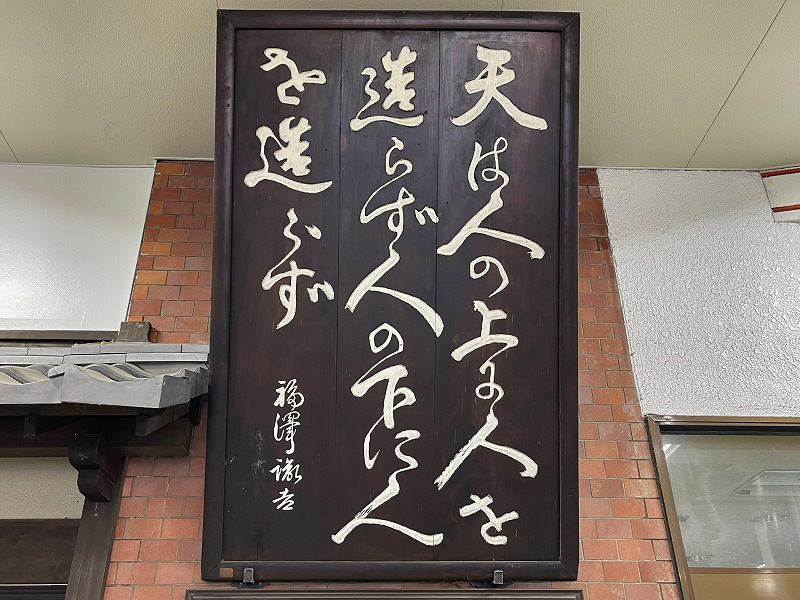

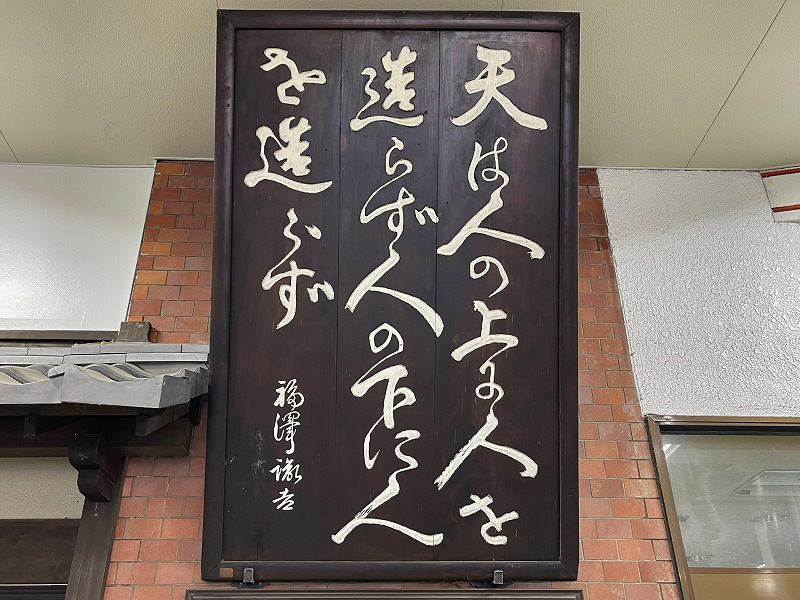

駅構内に掲げられた「学問のすすめ」の一文。(2022.5)

駅北口の「学問のすすめ」のモニュメントと「福澤諭吉像」。(2022.5)

中津藩初代藩主、黒田孝高こと黒田官兵衛が1588年に築城した「中津城」。中津川河口に築城された水城で今治城、高松城と並ぶ日本三大水城の一つに数えられる。天守閣は1964年に建てられた模擬天守。(2022.5)

1881年に伊勢神宮の分霊を中津城内に奉迎した「中津大明神」。(2022.5)

中津藩下級藩士の次男として生まれた福澤諭吉が晩年を過ごした「福沢諭吉旧宅」。(2022.5)

旧宅敷地内に建てられた「福澤諭吉像」。(2022.5)

黒田官兵衛が建立した「合元寺(ごうがんじ)」。滲み出る戦の血痕を隠すために壁を赤く塗ったと伝えられる、通称「赤壁寺」。(2022.5)

中津城防衛の役割を兼ねた12の寺院が集積する「寺町」の石畳の通り。(2022.5)

1923年に竣工した山国川に架かる日本で唯一の8連石造アーチ橋「耶馬渓橋(オランダ橋)」。全長116mと石造アーチ橋としては日本最長。(2022.5)

禅海和尚が危険な道で人馬が命を落とすのを見て心を痛め、1735年から30年の歳月をかけて自力で岩壁を掘った「青の洞門」。(2022.5)

現在のトンネルの脇に今も残る禅海和尚が彫った洞門。(2022.5)

全長342mのうちトンネル部分は144m。(2022.5)

トンネル内の「明かり窓」。(2022.5)

山国川沿いに巨峰や奇岩群が約1kmに渡って連なる「耶馬渓 競秀峰(きょうしゅうほう)」。福澤諭吉が景観保護のために周囲の原野や山林を買い取った。(2022.5)

「競秀峰」を彩るネモフィラ畑。(2022.5)

栄養豊かな豊前海で育った身の大きい「鱧」が中津の名産。「割烹丸清」のふっくらした食感の「はも天丼」。(2022.5)

大分県トップに戻る

442046.日田市

人口 67,306人 (5位/14市)

一人あたり課税対象所得 99万円 (7位/14市)

財政力指数 0.40 (7位/14市)

主な事業所

主な出身有名人 井上準之助、広瀬勝貞、広瀬道貞、筑紫哲也、諫山創、、

※1 データは2020年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

県の最西端に位置する日田盆地の中心都市。

工業デザイナー水戸岡鋭治設計によって2015年にリニューアル開業した久大本線「日田駅」。(2022.5)

江戸時代に天領として栄え、江戸時代の街並みが残る「豆田町」。観光客で賑わう「上町通り」。(2022.5)

海外にも輸出された万能薬「日本丸」を製造していた岩尾薬舗の「日本丸館」。(2022.5)

下駄マークの「止まれ」の交通標識が敷かれた石畳の小径。(2022.5)

路地裏に佇むレトロな「麦屋カフェ」。(2022.5)

雑貨店や食事処が並ぶ小径。(2022.5)

精蝋業を生業とした草野家の邸宅として1700年代に建てられた「草野本家」(写真左)。(2022.5)

資料館や懐古館が並ぶ「御幸通り」。(2022.5)

1932年築の旧古賀医院診療所棟を改修した「豆田まちづくり歴史交流館」。(2022.5)

1914年築の和洋折衷様式の「旧船津歯科」。(2022.5)

300年以上の歴史を持つクンチョウ酒造の「酒蔵ショップ薫長酒館・薫長酒蔵資料館」。(2022.5)

館内には試飲カウンターも設置。(2022.5)

クンチョウ酒造が砂糖や塩の代わりに麹を活用したメニューを提供する「発酵舎KOGURA」。ほんのりとした甘さの「甘酒パンナコッタ」と天然酵母の「吟醸あんぱん」。(2022.5)

1992年竣工の瓦屋根を用いた「日田市役所」。(2022.5)

毎年7月に開催される日田祇園で使用される山鉾を展示する「日田祇園山鉾会館」。(2022.5)

高さ10mにも達する鮮やかな装飾が施された山鉾。(2022.5)

「三隈川」に面した「日田温泉」。5月下旬から10月にかけて屋形船で鵜飼いが楽しめる。(2022.5)

江戸後期創業の「旭饅頭」の「えんどう豆饅頭」と「かしわ餅」。無添加ならではの風味ある味わい。(2022.5)

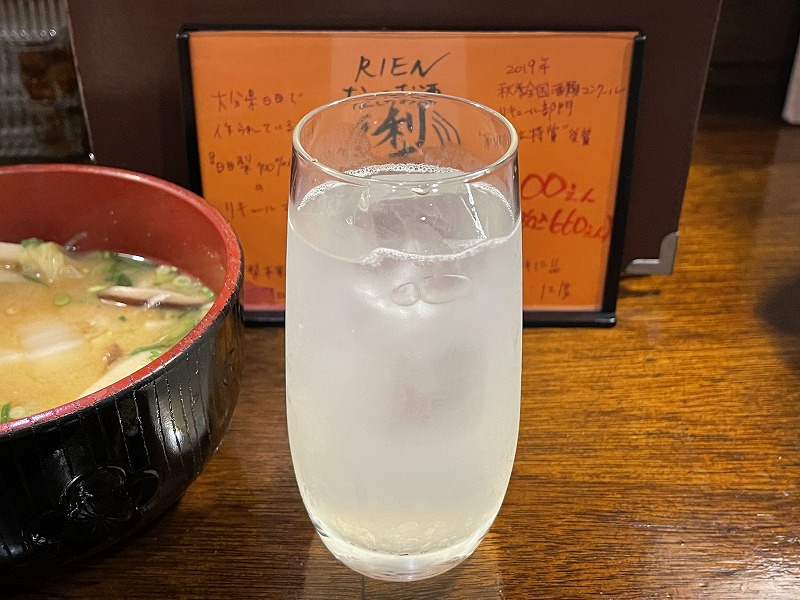

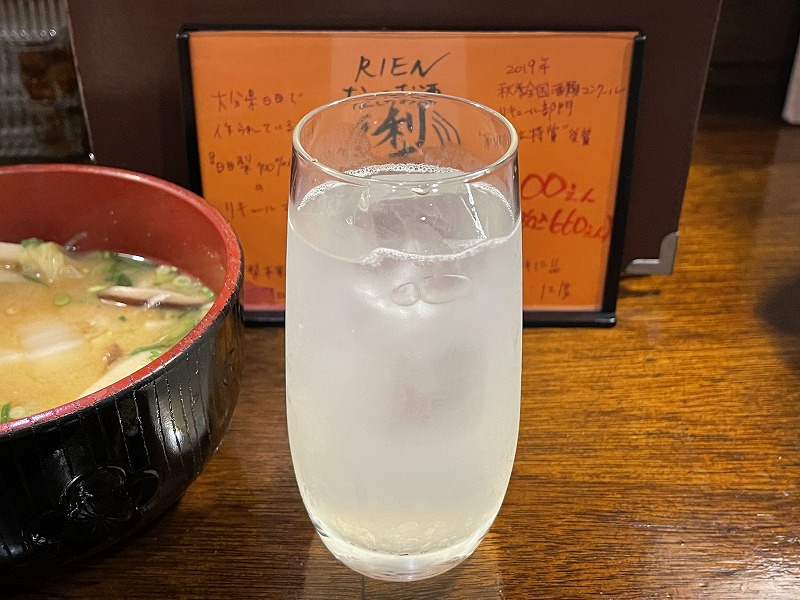

日田梨を使用したリキュール「梨園」。2019年に全国酒類コンクールリキュール部門で第1位特賞を受賞。(2022.5)

大分県トップに戻る

442054.佐伯市

人口 73,580人 (4位/14市)

一人あたり課税対象所得 98万円 (8位/14市)

財政力指数 0.31 (10位/14市)

主な事業所

主な出身有名人 御手洗毅(キヤノン創業者)、御手洗冨士夫、阿南準郎、高橋直樹、野村謙二郎、川崎憲次郎

※1 データは2020年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

県南東端に位置し、豊後水道に面した港町。

市の中心駅、日豊本線「佐伯駅」。(2022.5)

佐伯藩の藩庁が置かれた「佐伯城址」。1832年創建の「三の丸櫓門」。(2022.5)

佐伯城址から毛利家の菩提寺である養賢寺までの約700mにわたって石畳の武家屋敷通りが続く「歴史と文学の道」。(2022.5)

1936年築の旧つるや旅館を改築した「城下町観光交流館」。(2022.5)

国木田独歩が下宿していた旧坂本邸を改修した「国木田独歩館」。(2022.5)

約1000本の菖蒲が植えられた「臼坪川」に架かる太鼓橋「月見橋」。(2022.5)

豊後水道の新鮮な魚介類が水揚げされる「佐伯漁港」。(2022.5)

干物やちりめん、いりこなどを水産加工品を販売する「さいき海の市場〇(まる)」。(2022.5)

焼いたエソ・アジ・カマスなどの白身魚を胡麻と一緒にすりおろして醤油などを混ぜて作られる「佐伯ごまだし」を使用した郷土料理「ごまだしうどん」。白身魚の出汁とごまの風味が食欲をそそる。(2022.5)

隣接する刺身類を扱う「鮮度壱番」。(2022.5)

お好みの寿司ネタをパック詰めして会計。(2022.5)

大分県トップに戻る

442062.臼杵市

人口 39,635人 (7位/14市)

一人あたり課税対象所得 98万円 (9位/14市)

財政力指数 0.39 (8位/14市)

主な事業所 臼杵造船所本社、フンドーキン醤油本社

主な出身有名人 山本達雄、野上弥生子、宗茂、宗猛

※1 データは2020年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

県東部に位置する大友宗麟が築城した臼杵城の城下町。

大友宗麟が1562年に当時は干潟に浮かぶ丹生島に築城した「臼杵城」。(2022.5)

石畳の中央通り商店街「八町大路」。土産品だけでなく生活雑貨も扱う。(2022.5)

1600年の創業以来同じ場所で味噌・醤油の製造販売を続けている「カニ醤油」。(2022.5)

白壁となまこ壁が特徴的な1855年創業の麦焼酎の蔵元「小手川酒造」(写真左)と小手川酒造創業家に生まれた生家を改装した「野上弥生子文学記念館」(写真右)。(2022.5)

フンドーキン発祥の店舗で臼杵の郷土料理を提供する「小手川商店」。(2022.5)

造り酒屋の久家本店がかつて貯蔵庫として使用していた酒蔵「久家(くげ)の大蔵」。ポルトガルのタイル絵が往時のキリシタン文化を伝える。(2022.5)

武家屋敷と寺院が混在する街道筋「二王座歴史の道」。(2022.5)

旧臼杵藩主稲葉家の邸宅「稲葉下屋敷」。(2022.5)

武家屋敷の様式を色濃くとどめた「大書院」。(2022.5)

北側に広がる庭園。(2022.5)

平安時代後期から鎌倉時代に彫られた磨崖仏(まがいぶつ)「臼杵石仏」。阿弥陀三尊像が彫られた「ホキ石仏第二群第1龕(がん)」。(2022.5)

「九品(くほん)の弥陀」と称される、小さな阿弥陀如来立像が並ぶ「ホキ石仏第二群第2龕」。(2022.5)

大日如来像を中心とした曼荼羅を構成する幽玄な「古園石仏」。(2022.5)

全国的に有名な「臼杵ふぐ」。市内には多くのふぐ料理店が建ち並ぶ。身が大きくふわふわの食感の「臼杵みなと市場」で食す「ふぐ南蛮」。(2022.5)

大分県トップに戻る

442071.津久見市

人口 18,455人 (14位/14市)

一人あたり課税対象所得 104万円 (5位/14市)

財政力指数 0.44 (5位/14市)

主な事業所 太平洋セメント

主な出身有名人 薬師寺保栄、伊勢正三

※1 データは2020年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

県南東部に位置し、豊後水道に面する水産・工業都市。

市の中心駅、日豊本線「津久見駅」。(2022.5)

キリシタン大名大友宗麟は島津氏との戦いのなか津久見にて病死。駅北口に建つ「大友宗麟公之像」。(2022.5)

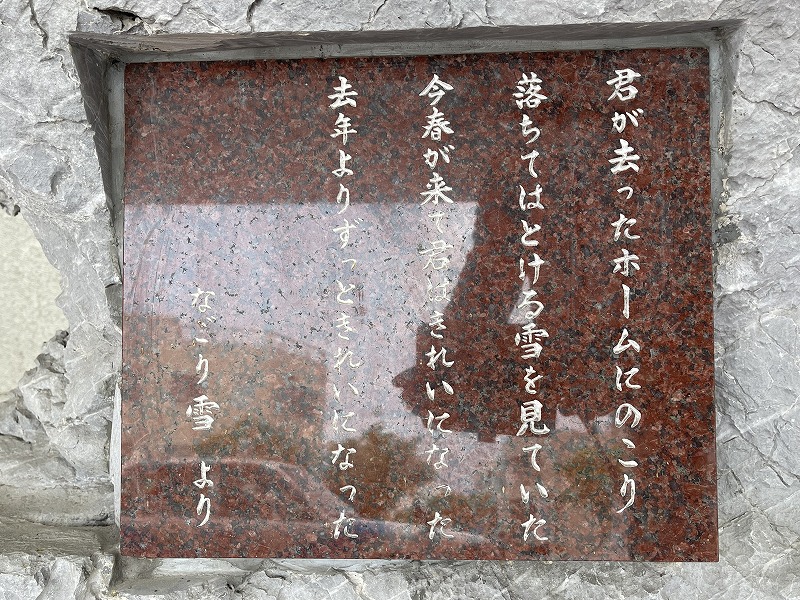

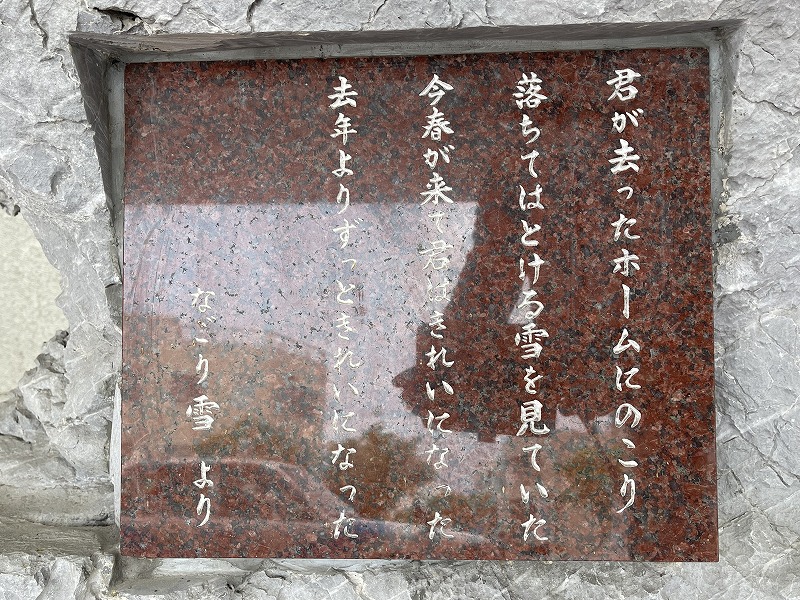

同市出身のかぐや姫のメンバー伊勢正三は津久見駅を題材にして「なごり雪」を作詞・作曲した。歌詞の一節が刻まれた記念碑。(2022.5)

みかんの産地として知られることから、同駅プラットフォームに設置されたミカンのベンチ。(2022.5)

津久見港に面した「つくみん公園」の無料休憩所「コンテナ293号」。(2022.5)

コンテナ内には書棚やデスクが配置。(2022.5)

山間部で採掘した石灰石をベルトコンベアで運搬し、セメントとして出荷する「太平洋セメント大分工場」。(2022.5)

リアス式海岸線により形成された津久見湾の湾奥に位置する天然の良港「津久見港」。(2022.5)

「汐の音」の「ひゅうが丼」。マグロの赤身を醤油、砂糖、酒、ごま、卵黄などが入った特製のタレにつけてご飯の上にのせた保戸島(ほとじま)の郷土料理。(2022.5)

大分県トップに戻る

442089.竹田市

人口 22,609人 (13位/14市)

一人あたり課税対象所得 82万円 (14位/14市)

財政力指数 0.24 (14位/14市)

主な事業所

主な出身有名人 広瀬武夫、瀧廉太郎

※1 データは2020年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

県南西部の竹田盆地に位置する岡藩の城下町。

武家屋敷を彷彿とさせる駅舎が目を引く豊肥本線「豊後竹田駅」。(2022.5)

作曲家瀧廉太郎が少年期を過ごした旧家を改修した「瀧廉太郎記念館」(写真右)。(2022.5)

瀧廉太郎記念館の近くにある小さなトンネル「瀧廉太郎トンネル」。中を通ると「荒城の月」「はとぽっぽ」「花」など瀧廉太郎の名曲が流れる粋な計らい。(2022.5)

白壁、なまこ壁、黒瓦の家々が並ぶ。(2022.5)

岡藩時代の面影を残す「武家屋敷通り」。(2022.5)

岩盤を掘り込んだ洞窟に祭壇を設けた「切支丹洞窟礼拝堂跡」。(2022.5)

日露戦争で部下の救助中に戦死した日本初の軍神広瀬武夫中佐を祀る「広瀬神社」。(2022.5)

2020年に隈研吾設計により開館した、いぶし竹の格子の外観が特徴的な「竹田市歴史文化館・由学館」。(2022.5)

竹の庇が続く入口アプローチ。(2022.5)

館内の天井にも竹材が使用」。(2022.5)

江戸時代を代表する南画家田能村竹田の旧宅のあった「竹田荘公園」に続く石段の小径。(2022.5)

天神山に築かれた比高95mの山城「岡城(臥牛城)址」。(2022.5)

「西中仕切」から望む「三の丸石垣」。急勾配の石垣の下は「地獄谷」と称される。どのように造営したのであろうか。(2022.5)

二の丸に建つ荒城の月を作曲した「瀧廉太郎像」。(2022.5)

城郭を彷彿とさせる「竹田市役所」。(2022.5)

大分県トップに戻る

442097.豊後高田市

人口 22,783人 (12位/14市)

一人あたり課税対象所得 95万円 (10位/14市)

財政力指数 0.30 (11位/14市)

主な事業所 住理工九州本社

主な出身有名人 瀬々敬久(映画監督)、笹原廣喜(陸上)

※1 データは2020年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

県北東部、国東半島の西部に位置する高田藩の城下町。

昭和30年代の街並みを再現した「昭和の街」。豊後高田市の中心商店街は昭和30年代まで国東半島で最も賑やかな町だった。(2022.5)

しかし、時代の波に取り残され、他の多くの商店街と同じく寂しい町になった。(2022.5)

2001年に昭和30年代の活気を蘇らせようと、7店舗が30年代の店構えにリニューアル。(2022.5)

代々伝わる商売道具「一店一宝」や創業時から扱う「一店一品」を統一された看板で店頭表示。(2022.5)

昭和の町認定店は現在53店舗に増え、年間約40万人の来訪者を迎える商店街になった。(2022.5)

昭和26年創業の精肉店「金岡」。「一店一宝」は初代手回しの肉切り機、「一店一品」は女将相伝の手作りコロッケ。(2022.5)

「和牛ミンチ上コロッケ」をテイクアウト。(2022.5)

カブトムシの標本が入った手作りキーホルダーなどを販売する「昆虫の館」。こちらは昭和ではなく平成13年の創業。(2022.5)

隣の宇佐市から2021年に昭和の街に移転した居酒屋「呑もうっちゃ」。(2022.5)

平成5年まで西日本銀行高田支店として使用されていた昭和8年竣工の「旧共同野村銀行」。(2022.5)

昭和52年創業の「古美屋」。(2022.5)

駄菓子屋風のレトロな店内。インスタフォロー・いいねで10%割引。(2022.5)

大正11年創業の老舗茶葉店「千嶋茶舗」。(2022.5)

築100年の建物を改修して平成16年に創業した「コーヒーハウスブラジル(伯剌西爾珈琲舎)」。(2022.5)

昭和12年築の旧高田農業倉庫を改修した「昭和ロマン蔵」。(2022.5)

東蔵を改修した「駄菓子屋の夢博物館」。(2022.5)

所狭しと陳列された土産用の駄菓子屋グッズ。(2022.5)

昭和の遊びの空間を再現。(2022.5)

駄菓子屋玩具収集家の小宮裕宣館長の20万点を超える収蔵品の中から6万点を公開。(2022.5)

元北蔵を改修した昭和体験施設「昭和の夢町三丁目館」。夕暮れ時の空き地でフラフープに興じる。(2022.5)

昭和30〜40年代の暮らしや教室を再現。実際に座ることのできる「茶の間」。(2022.5)

全てが小ぶりな「炊事場」。(2022.5)

往年の名車に乗って記念撮影もできる。(2022.5)

屋外に展示された昭和の名車。(2022.5)

最新の超小型電気自動車はひっそり展示。(2022.5)

昭和の街に隣接する満室の賃貸マンション。(2022.5)

2016年に新庁舎が完成した「豊後高田市役所」。(2022.5)

市内には約70体の石造の仁王像が立つ。市役所の入口にも2体の仁王像が見守る。(2022.5)

2013年に竣工したコンクリートの外壁と黒瓦屋根の「豊後高田市立図書館」。(2022.5)

地場産の角材を使用した高い天井とジグザグに張り巡らされた照明、中央に据えられた光庭により明るく開放的な空間を演出。(2022.5)

コーナーにはガラス面の和室。(2022.5)

「熊野磨崖仏」参道の入口。(2022.5)

鬼が一夜で積んだと伝えられる自然石を乱積した参道を約15分登る。(2022.5)

高さ8mの微笑んでいるかのような「不動明王」。(2022.5)

高さ6.8mの引き締まった表情の「大日如来」。いずれも平安時代末期に彫られたとされる。(2022.5)

大分県トップに戻る

442101.杵築市

人口 30,104人 (10位/14市)

一人あたり課税対象所得 92万円 (11位/14市)

財政力指数 0.34 (9位/14市)

主な事業所 大分キヤノンマテリアル本社

主な出身有名人 金丸鐵(法政大学創立者)、伊藤修(同)

※1 データは2020年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

県北東部、国東半島の南部に位置する杵築藩の城下町。

武家屋敷を彷彿とさせる黒瓦の駅舎「杵築駅」。(2022.5)

かつて坂下に酢屋があったことに由来する石畳が美しい「酢屋の坂」。(2022.5)

「酢屋の坂」を登ると土塀が一直線に続く「北台武家屋敷」。(2022.5)

「藩校学習館」の「藩主御成門」。(2022.5)

幕末に建てられた武家屋敷「能見邸」。(2022.5)

邸内は「台の茶屋」としてスイーツや松花堂弁当などを提供。(2022.5)

かつて坂下に塩屋があったことに由来する緩やかな石段の「塩屋の坂」。(2022.5)

「塩屋の坂」頂上からの「酢屋の坂」の眺め。「谷町通り」を挟んで向かい合う。(2022.5)

「南台武家屋敷」の東端に建つ「一松邸」。(2022.5)

「一松邸」近くの展望台から望む「杵築城」。八坂川河口の台山に築城された平山城。1970年に模擬天守が竣工。(2022.5)

南北の武家屋敷の高台に挟まれた「谷町通り」には商家が軒を連ねる商人街が形成。(2022.5)

「谷町通り」の古民家をリノベーションしたイタリアン「piena」。(2022.5)

「谷町通り」の街並みに溶け込む黒瓦、白壁の「杵築市役所」。(2022.5)

大分県トップに戻る

442119.宇佐市

人口 57,092人 (10位/14市)

一人あたり課税対象所得 104万円 (4位/14市)

財政力指数 0.43 (6位/14市)

主な事業所 三和酒類本社

主な出身有名人 桂文治、双葉山

※1 データは2020年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

宇佐神宮の鳥居前町として栄えた県中北部の街。

宇佐神宮の最寄り駅、日豊本線「宇佐駅」。宇佐神宮と同じ朱色で纏った外観。(2022.5)

宇佐(=USA)から米国旗を模した駅名標。(2022.5)

宇佐神宮に続く「仲見世商店街」。(2022.5)

寄藻川(よりもがわ)に架かる「神橋」。(2022.5)

笠木がそり上がり、柱の上部に黒い台輪を置くのが特徴の「宇佐神宮 大鳥居」。(2022.5)

大祓式などの祭典の儀を行う「祓所(はらいじょ)」。(2022.5)

全国4万社余の八幡さまの総本宮「宇佐神宮 上宮」。769年に道鏡による宇佐八幡宮神託事件の舞台となった。(2022.5)

古くから日常の祭事が執り行われてきた「宇佐神宮 下宮」。(2022.5)

西参道の屋根橋「呉橋」。(2022.5)

下町のナポレオンこと麦焼酎「いいちこ」の生産で知られる「三和酒類本社工場」。(2022.5)

2021年に新庁舎が竣工した「宇佐市役所」。(2022.5)

バス停と市役所を繋ぐ天井に木材を使用した大屋根。(2022.5)

宇佐市はからあげ専門店発祥の地とされる。テイクアウト専門の「唐揚げ太閤」。(2022.5)

肉汁があふれ出るジューシーな骨付き唐揚げ。(2022.5)

大分県トップに戻る

442127.豊後大野市

人口 37,316人 (8位/14市)

一人あたり課税対象所得 88万円 (12位/14市)

財政力指数 0.27 (13位/14市)

主な事業所

主な出身有名人

※1 データは2020年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

2005年に三重町、緒方町、朝地町、大野町、犬飼町、清川村、千歳村の5町2村が合併して誕生した県中南部の田園都市。

市の中心駅、豊肥本線「三重町駅」。(2022.5)

1927年竣工の洋風建築「旧長田医院」。現在は改修され喫茶店として営業。(2022.5)

険しい岩肌を貫く「百枝(ももえだ)トンネル」に続く「奥岳川」に架かる豊肥本線「百枝(ももえだ)鉄橋」。(2022.5)

大野川に架かる幅約100m、高さ約20mの「沈堕(ちんだ)の滝 雄滝」。雪舟の「鎮田瀑図」のモデル。(2022.5)

1909年に運転開始し、大分市、別府市の路面電車に電力を供給した「沈堕発電所跡」。(2022.5)

上から見ると神殿のような「沈堕発電所跡」。(2022.5)

緒方川に架かる幅約120m高さ約20メートルの大分のナイアガラこと「原尻の滝」。阿蘇山の大噴火により流れ出た火砕流が固まって形成。(2022.5)

滝の前に架かる全長約80m吊り橋「滝見橋」。(2022.5)

歩くと僅かに揺れる。(2022.5)

大分県トップに戻る

442135.由布市

人口 34,822人 (9位/14市)

一人あたり課税対象所得 103万円 (6位/14市)

財政力指数 0.45 (4位/14市)

主な事業所 デンケン本社

主な出身有名人

※1 データは2020年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

2005年に湯布院町、狭間町、庄内町の3町が合併して誕生した、湯布院温泉を有する観光都市。

久大本線「由布院駅」に停車する特急「ゆふいんの森」。(2022.5)

駅のホームに設置された足湯。(2022.5)

駅名標の上から頂上部を覗かせる「由布岳」。(2022.5)

磯崎新設計による礼拝堂をイメージした「由布院駅」の駅舎。(2022.5)

標高1583mの活火山「由布岳」に向かって一直線に伸びる「駅前通り」。(2022.5)

2018年に駅横に完成した坂茂設計による「由布市ツーリストインフォメーションセンター」。(2022.5)

幾何学的な模様を描く木造架構の天井。(2022.5)

駅前に設けられた「手湯」。(2022.5)

木製雑貨を扱うセレクトショップ「クラフト館 hachinosu」。(2022.5)

「駅前通り」を駆け抜ける観光人力車。(2022.5)

数多くの甘味処が出店する「湯の壺街道」。(2022.5)

ふわとろの「ケーゼクーヘン」(チーズケーキ)が人気の「由布院Milch(ミルヒ)」。(2022.5)

土産店、雑貨店、食事処が軒を連ねる「湯の壺横丁」。(2022.5)

「クラフト館蜂の巣 月點波心(げってんはしん)」(写真左)前の「湯の壺街道」。景観を遮る電線が惜しい。(2022.5)

儒学者の毛利空桑が、湖の魚の鱗が夕日に輝くのを見て名付けた「金鱗湖」。(2022.5)

「金鱗湖」湖畔の茅葺き屋根の共同浴場「下ん湯(したんゆ)」。混浴とのことなので男女ともにご注意。(2022.5)

禅寺の保養所を嚆矢とする湯布院温泉を代表する高級旅館「由布院 玉の湯」。(2022.5)

「大分川」で魚を狙うアオサギ。(2022.5)

「湯布院たまごロール」のしっとりふわふわの「ロールケーキ」。(2022.5)

大分県トップに戻る

442143.国東市

人口 29,141人 (11位/14市)

一人あたり課税対象所得 87万円 (13位/14市)

財政力指数 0.30 (11位/14市)

主な事業所 大分キヤノン本社、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

主な出身有名人 尾畠春夫、藤波辰爾、吉田豊彦

※1 データは2020年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

2006年に国見町、国東町、武蔵町、安岐町の4町が合併して誕生した県北東部、国東半島東部に位置する街。

2016年にリニューアルした「大分空港」の展望デッキ。海、山、空を曲線と高低差で表現したデザイン。(2022.5)

滑走路の大半を埋め立てた海上空港であることが分かる。(2022.5)

温泉県ならではのおもてなし、源泉かけ流しの「大分空港足湯」。(2022.5)

ウミガメの産卵地として知られる「黒津崎海岸」。(2022.5)

2016年に新市庁舎が完成した「国東市役所」。外周部の「くにさき回廊」には故郷への愛着を深めてもらいたいという思いから当時の市内小中学生約1900人の名前が刻まれている。(2022.5)

市役所に隣接する「くにさき図書館」。(2022.5)

正面に霊峰「千の岩」が聳える「行入(ぎょうにゅう)ダム」。(2022.5)

ダム湖を泳ぐ鯉のぼりの群れ。(2022.5)

「両子寺(ふたごじ)」山門前の参道に立つ仁王像。高さ2.5mの国東半島最大の石像仁王。(2022.5)

山岳修行の根本道場「両子寺 護摩堂(ごまどう)」。(2022.5)

大分県トップに戻る