2011.長崎市 Nagasaki

2029.佐世保市 Sasebo

2037.島原市 Shimabara

2045.諫早市 Isahaya

2053.大村市 Omura

2070.平戸市 Hirado

2088.松浦市 Matsuura

2096.対馬市 Tsushima

2100.壱岐市 Iki

2118.五島市 Goto

2126.西海市 Saikai

2134.雲仙市 Unzen

2142.南島原市 Minamishimabara

3076.長与町 Nagayo-cho

3211.東彼杵町 Higashisonogi-cho

3220.川棚町 Kawatana-cho

※ 番号は市町村コード下4桁

422011.長崎市

人口 408,342人 (1位/13市)

一人あたり課税対象所得 134万円 (1位/13市)

財政力指数 0.58 (2位/13市)

主な事業所 三菱重工業、東芝三菱電機産業システム、大島造船所

主な出身有名人 吉田修一、内田春菊、蛭子能収、吉田麻也、大仁田厚、美輪明宏、さだまさし、福山雅治、原田知世

※1 データは2021年

※2 括弧内の順位は県内13市における順位

県南西部に位置する県庁所在地。江戸時代には西欧文化の窓口として、戦後は広島と並ぶ被爆地として平和都市、観光都市として発展。

2022年に武雄温泉駅・長崎駅間が部分開通した「西九州新幹線」。(2023.3)

曲線を描く大屋根が覆う「長崎駅」の新幹線ホーム。(2023.3)

高架下に開業した商業施設「かもめ市場」の一角に設けられたフードコート「かもめ横丁」。(2023.3)

鉄道操車場跡地を整備した「長崎駅西口広場」。(2023.3)

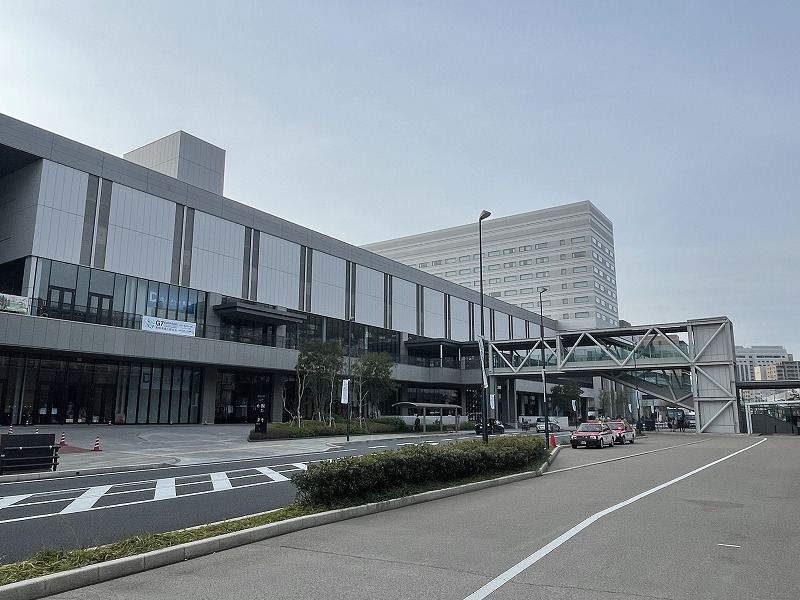

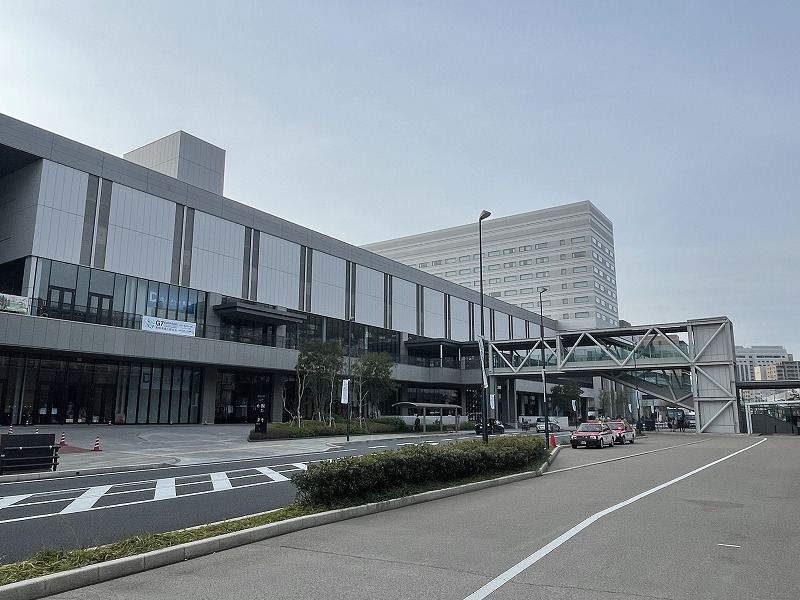

西口直結の複合型MICE施設「出島メッセ長崎」。(2023.3)

駅に隣接するJR九州運営の商業施設「アミュプラザ長崎」。(2023.3)

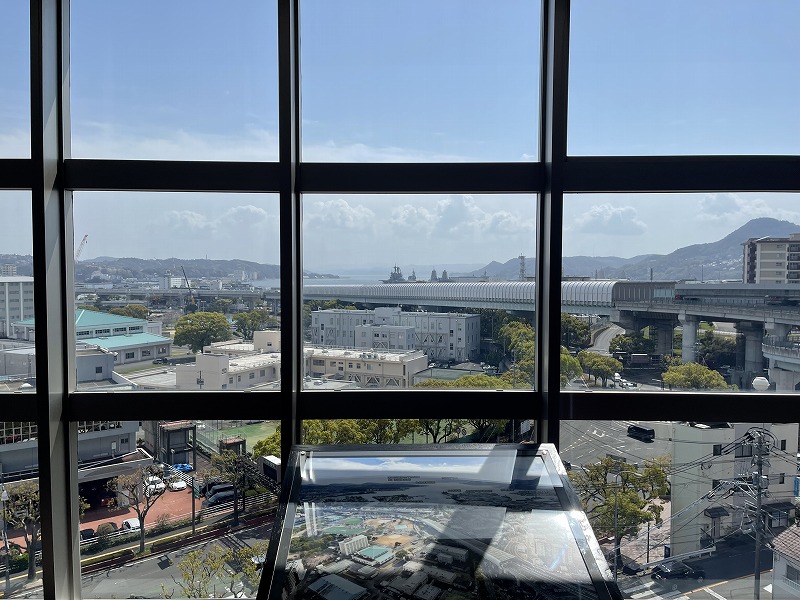

長崎県庁の展望台から望む「長崎駅」全景。ホテルなどが入居する13階建ての「新駅ビル」は建設中。グランドオープンは2025年度とのこと。(2023.3)

「平和公園」に建てれた市のシンボル、北村西望による「平和記念像」。(2023.3)

被爆の悲惨さを後世に伝える「長崎原爆資料館」。(2023.3)

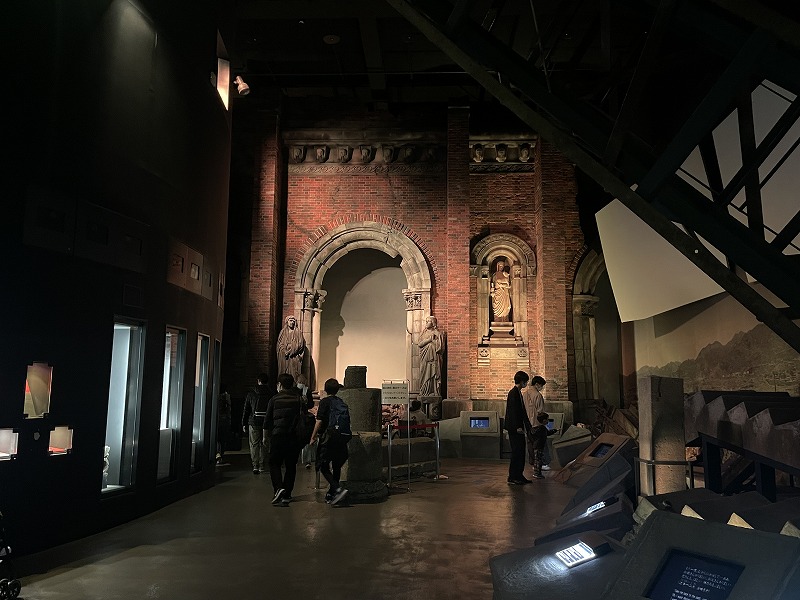

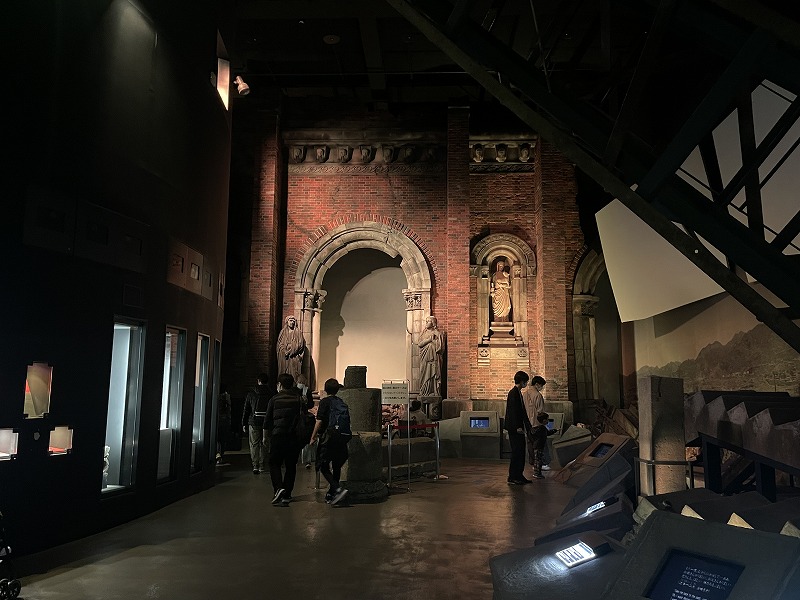

被爆直後の長崎の街を再現した館内。正面は倒壊した浦上天主堂。(2023.3)

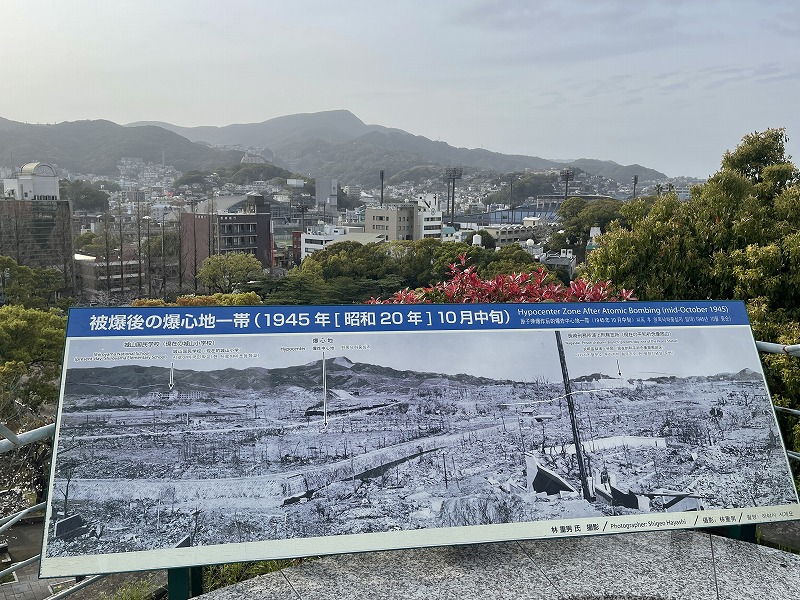

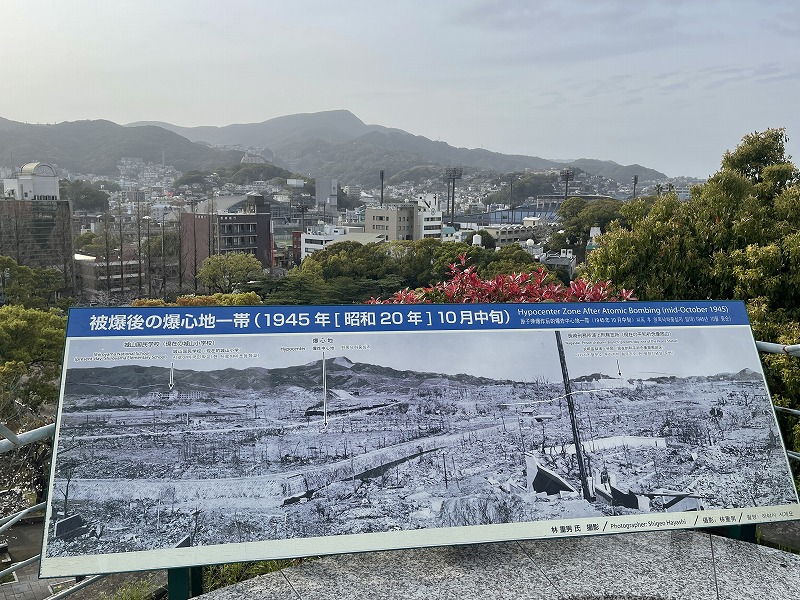

1945年8月9日に原爆が投下された爆心地。合掌。(2023.3)

被ばくによって倒壊、その後再建された「浦上天主堂」。(2023.3)

1597年にキリシタン禁止令により処刑された26人の宣教師、信徒を追悼する「日本二十六聖人殉教地祈念碑」。(2023.3)

バルセロナのサクラダ・ファミリアを彷彿とさせる「聖フィリッポ教会(西坂教会)」。(2023.3)

2023年に19階建ての新庁舎が完成した「長崎市役所」。(2023.3)

一般開放されている19階の「展望フロア」。(2023.3)

長崎の街を一望。(2023.3)

市街地を運行する路面電車「長崎電気軌道」。大人140円の均一運賃。(2023.3)

2022年に導入した低床式の新型車両「6000系」。(2023.3)

中国出身の興福寺の禅師が1634年に建造したとされる日本最古のアーチ式石橋「眼鏡橋」。(2023.3)

三角屋根のアーケード商店街「ベルナード観光通り」。(2023.3)

「観光通」電停前の8階建ての地場百貨店「浜屋百貨店」。(2023.3)

「浜屋百貨店」北出口と繋がる「浜町アーケード」。(2023.3)

横浜、神戸と並ぶ日本三大中華街の一つ「長崎新地中華街」の「北門」。(2023.3)

中華料理店や中国雑貨店など約40店舗が軒を連ねる。(2023.3)

「中国名菜 京華園」の長崎名物「皿うどん(細麺)」。程よくパリパリの食感。(2023.3)

ネオンが灯る夜の「長崎新地中華街」。(2023.3)

「中華菜館 春夏秋冬」でテイクアウトした「角煮まんじゅう」。まんじゅうの皮の中で柔らかい豚肉がトロっととろける。(2023.3)

出島に面した長崎県の地銀「十八親和銀行本店」。(2023.3)

「出島表門橋」から「出島」に渡る。(2023.3)

復元された鎖国時代の出島の街並み。(2023.3)

1878年に出島内に設置された日本最古のキリスト教神学校「旧出島神学校」。(2023.3)

復元されたオランダ商館長の執務室「カピタン部屋」。(2023.3)

商館員たちが食事をとった35畳の「大広間」。(2023.3)

「カピタン部屋」2階から望む出島内の街並み。(2023.3)

西端に位置する「玉江橋」から望む出島の全景。(2023.3)

「カステラ1番、電話は2番、3時のおやつは文明堂♪」のCMで全国区となったカステラ店「文明堂総本店」。(2023.3)

五島列島などの離島と結ぶ「長崎港ターミナルビル」。(2023.3)

坂本龍馬が航海術を学んだとされるオランダ製練習艦を復元した「観光丸」。(2023.3)

長崎駅前の「旧長崎魚市跡地」を再整備した「長崎県庁」(写真左)と「長崎県警」(写真右)。(2023.3)

2018年に新庁舎が完成した「長崎県庁」の吹き抜けの1階ロビー。(2023.3)

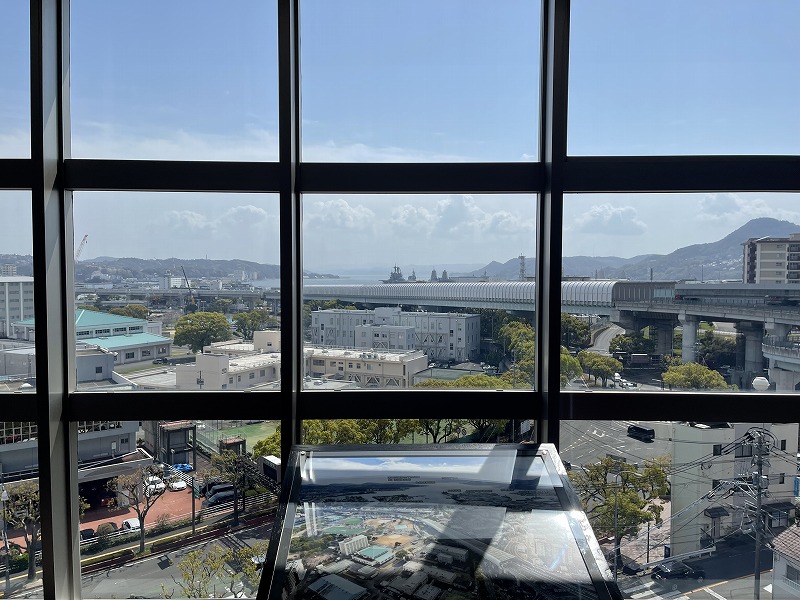

8階に設けられた長崎港を一望する展望デッキ。(2023.3)

長崎港に面した複合商業施設「長崎出島ワーフ」。(2023.3)

「海鮮市場 長崎港」の長崎県産の魚介類がたっぷりと載る「地あげ丼」。(2023.3)

「長崎出島ワープ」から長崎港を挟んで望む「稲佐山」。標高は東京タワーと同じ333m。(2023.3)

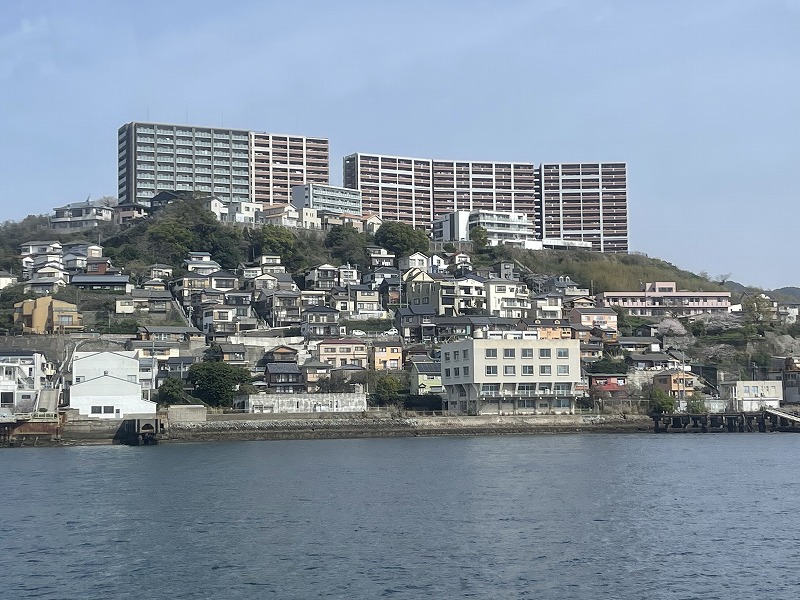

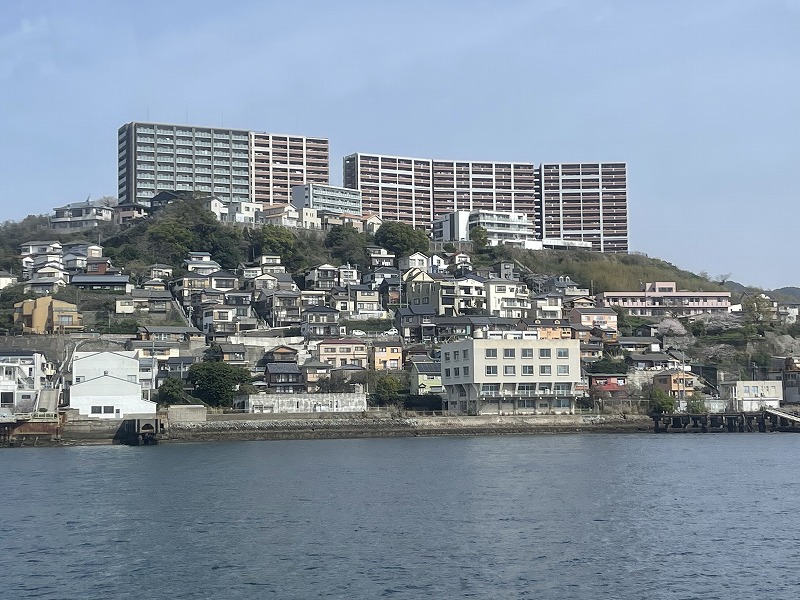

長崎港に面する傾斜地に建てられた住宅街の一角。(2023.3)

長崎港に面した「クレインハーバー長崎ビル」。楽天グループなどの金融機関のバックオフィスが入居。(2023.3)

2005年に開館した隈研吾デザインによる「長崎県美術館」。(2023.3)

洋風住宅が建ち並ぶ石畳の「オランダ坂」。(2023.3)

明治期に建てられた7棟の洋風住宅が残る「東山手洋風住宅群」。(2023.3)

1893年に華僑有志によって創建された聖廟「長崎孔子廟」。豪華絢爛な「儀門」。(2023.3)

孔子像を祀る「大成殿」。(2023.3)

1904年竣工の「旧香港上海銀行長崎支店」。現在はミュージアムとして活用。(2023.3)

国際クルーズ船の寄港用に整備した「長崎港松が枝国際ターミナル」に停泊する全長290mの大型客船「ダイヤモンド・プリンセス号」。奇しくも三菱重工業長崎造船所で建造。(2023.3)

幕末の開国後、在留外国人のために建てられた木造ゴシック様式の教会「大浦天主堂」。1933年に国宝指定。(2023.3)

大浦天主堂やグラバー園に続く坂道沿いにスイーツ店や土産物店が軒を連ねる「グラバー通り」。(2023.3)

外国人居留地の洋風建物群を展示する「グラバー園」。広いベランダと半円形の平面を組み合わせた間取りが特徴的な「旧グラバー住宅」(1863年築)。(2023.3)

港を望む多角形の洋室。(2023.3)

広々としたサンルーム。(2023.3)

1868年築の「旧リンガー住宅」。(2023.3)

1890年頃に建てられた「旧ウォーカー住宅」。(2023.3)

船の修繕中の外国人船員たちの宿泊施設として1869年に建てられた「旧三菱第2ドックハウス」。(2023.3)

「旧三菱第2ドックハウス」2階テラスからの展望。(2023.3)

幕府直営の製鉄所として誕生した「三菱重工業長崎造船所」の巨大なドック。(2023.3)

威風堂々と長崎港を見下ろして立つ「風頭公園」の「坂本龍馬像」。(2023.3)

標高152mの「風頭公園」から見晴らす市街地。(2023.3)

坂のまちならではの懸垂式モノレール「傾斜移送機器」。(2023.3)

定員は2名。住民しか利用できない模様。(2023.3)

坂道に沿って懸垂式のレールが続く。(2023.3)

稲佐山中腹の駐車場から「稲佐山山頂展望台」に登る「長崎稲佐山スロープカー」。フェラーリなどを手掛けた工業デザイナー奥山清行氏が率いる「KENOKUYAMADESIGN」によるデザイン。(2023.3)

全面ガラス張りの見晴らしの良い車内。(2023.3)

「稲佐山山頂展望台」から見晴らす日没15分前の長崎市街地。天然の良港と称される理由が一目瞭然。(2023.3)

ジャパネットグループが建設中のサッカースタジアムを中心にアリーナ、ホテル、オフィス、商業施設からなる複合施設「長崎スタジアムシティ」。2024年に完成予定。(2023.3)

日没15分後。徐々に灯りが浮かび上がる。(2023.3)

日没30分後。煌めきを増してくる。(2023.3)

日没40分後。函館、神戸と並ぶ日本三大夜景の一つに数えられる長崎の夜景。(2023.3)

夜の繁華街「思案橋」。(2023.3)

「思案橋ラーメン」のニンニクの効いた食べ応えのある「バクダンチャンポン」。(2023.3)

長崎県トップに戻る

422029.佐世保市

人口 244,593人 (2位/13市)

一人あたり課税対象所得 125万円 (4位/13市)

財政力指数 0.53 (5位/13市)

主な事業所 佐世保重工本社、ジャパネットたかた本社

主な出身有名人 村上龍、松永真理、城島健司、今村猛、前川清

※1 データは2021年

※2 括弧内の順位は県内13市における順位

県北部に位置する県下第2位の都市。かつて旧海軍の軍港として栄えた歴史をもち、現在はハウステンボスや九十九島などを有する観光リゾート都市として知られる。

JR佐世保線と松浦鉄道西九州線の両線の終着駅「佐世保駅」。(2023.3)

駅みなと口前の複合商業施設「させぼ五番街」。佐世保港再開発の一環として2013年に開業。(2023.3)

駅西口前の高台に建つゴシック建築「カトリック三浦町教会」。(2023.3)

地場百貨店「佐世保玉屋」(写真左)と大型アーケード街「三ヶ町商店街」。(2023.3)

「三ヶ町商店街」から続く「四ヶ町商店街」。2つのアーケード街を合わせた総延長は約960m、約200店舗が軒を連ねる日本有数のアーケード商店街。(2023.3)

第一次世界大戦の凱旋記念館として1923年に開館した旧海軍佐世保鎮守府凱旋記念館を改修した「佐世保市民文化ホール」。(2023.3)

佐世保水交社跡地に建物の一部を修復、増設した「佐世保自衛隊佐世保史料館 セイルタワー」。(2023.3)

7階展望ロビーから望む佐世保港。(2023.3)

開戦時の連合艦隊司令長官山本五十六提督像と戦艦大和の模型。(2023.3)

「護衛艦くらま」操舵室の実物大模型。(2023.3)

西海の平和と安全を守る「海上自衛隊佐世保地方総監部(海上自衛隊佐世保基地)」。旧佐世保鎮守府の跡地に設置。(2023.3)

自衛隊佐世保基地に隣接する「米海軍佐世保基地」。ゲートに設置された日米の海軍旗が掲げられた金の鳥居。(2023.3)

佐世保バーガーの人気店「ハンバーガーショップヒカリ本店」(写真左)と「ログキット」(写真右)。(2023.3)

「ヒカリ本店」の「スペシャルバーガー」。半熟の卵焼きがベーコーンとパティに絡む絶品。(2023.3)

標高360mの「弓張岳展望台」から望む「佐世保港」。(2023.3)

第2展望台から見晴らす北松浦半島西岸に広がる「九十九島」。九十九島と称されるが実際には208もの島々から構成。(2023.3)

旧海軍によって針尾島に建造された「針尾送信所」。真珠湾攻撃の極秘電文「ニイタカヤマノボレ」が送信されたとされる。(2023.3)

ハウステンボスのウェルカムゲートに隣接するアムステルダム中央駅をモチーフにした「ホテルオークラJRハウステンボス」。(2023.3)

1992年に開業した日本最大の敷地面積152万㎡を有するテーマパーク「ハウステンボス」。HISを経て現在は香港のファンドが所有。高さ105mのランドマークタワー「ドムトールン」。(2023.3)

地上80mの「ドムトールン展望台」から望む「アトラクションタウン」(写真中央)と分譲地「ワッセナー」(写真奥)。(2023.3)

「アムステルダムシティ」の中心に建つガラス工芸品の美術館「ギヤマンミュージアム」。(2023.3)

「ホテルアムステルダム」(写真左手前)、「ハーバータウン」(写真左中央)、「マリンターミナル」(写真右)。(2023.3)

敷地内の最高級ホテル「ホテルヨーロッパ」。写真右奥の星形のマンション群は米海軍住宅。(2023.3)

3連風車が並ぶ「フラワーロード」。(2023.3)

約6kmに及ぶ運河を巡る「カナルクルーザー」。(2023.3)

中世のゴシックを忠実に再現した「ギヤマンミュージアム」。(2023.3)

レンタサイクルでも移動可能。(2023.3)

オランダ国王の宮殿を再現したミュージアム「パレスハウステンボス」。(2023.3)

2月下旬~4月上旬にはハウステンボス全体でチューリップなど約100万本の花が咲き誇る。(2023.3)

10棟のマンションと130棟のオランダ風住宅からなる分譲住宅地「ハウステンボスワッセナー」。(2023.3)

長崎県トップに戻る

422037.島原市

人口 43,925人 (6位/13市)

一人あたり課税対象所得 103万円 (6位/13市)

財政力指数 0.44 (6位/13市)

主な事業所

主な出身有名人 上田良一、草野仁、小西紀行

※1 データは2021年

※2 括弧内の順位は県内13市における順位

県南東部の島原半島の東に位置する城下町。

島原城の大手門をモチーフにした市の中心駅、島原鉄道島原線「島原駅」。(2023.3)

島原潘の藩庁が置かれた「島原城」。復元された「天守閣」と「辰巳櫓」。(2023.3)

堀から望む「眉山」。(2023.3)

中央に水路が流れる長さ約400mの「島原武家屋敷群」。(2023.3)

1868年築の「山本邸」。(2023.3)

2020年に新庁舎が完成した「島原市役所」。(2023.3)

市役所前から続く「サンシャイン中央街(万町商店街)」。(2023.3)

「鯉の泳ぐまち」で知られる「新町通り」。(2023.3)

色とりどりの鯉が泳いでいる。(2023.3)

明治後期に建てられた木造邸宅「湧水庭園 四明荘」。池には1日に3000トンの水が自噴。(2023.3)

大地が呼吸しているかのように池底の白砂が舞い上がる。(2023.3)

「しまばら湧水館 koiカフェゆうすい館」で頂く島原名物「かんざらし」。白玉粉で作った小さな団子を湧水で冷やし、蜂蜜や砂糖等で作った特製の蜜をかけたスイーツ。(2023.3)

雲仙普賢岳の中腹から見上げる「平成新山」山頂。(2023.3)

見頃を迎えた桜のトンネル。(2023.3)

海の玄関口「島原港」。福岡県大牟田市の三池港や熊本港との間を結ぶ。(2023.3)

熊本港に向かう高速フェリー「オーシャンアロー」を追うカモメの群れ。(2023.3)

間近を滑空。(2023.3)

ゆったりとしたソファで寛げる「ラウンジ」。(2023.3)

ドリンクとフードを提供する「カウンターバー」。(2023.3)

窓越しに海を望む「カフェスペース」。(2023.3)

贈答品としても人気の「長崎カステラ」。長崎の伝統製法で作られた濃厚な味わいの「美弥光製菓」のカステラ。(2023.3)

長崎県トップに戻る

422045.諫早市

人口 134,804人 (3位/13市)

一人あたり課税対象所得 128万円 (3/13市)

財政力指数 0.56 (3位/13市)

主な事業所 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、三菱重工業

主な出身有名人 市川森一、内村航平、藤原新、役所広司

※1 データは2021年

※2 括弧内の順位は県内13市における順位

県中央に位置し、西は大村湾、東は有明海に面する交易都市。

西九州新幹線、長崎本線、大村線、島原鉄道線が乗り入れる市の中心駅「諫早駅東口」(写真左)、7階建てのホテル「新ホテル SHIN-HOTEL」(写真中央)、16階建てのマンション「ライオンズ諫早ステーションスクエア」(写真右)。(2023.3)

駅舎から伸びる大型の庇で覆われたバスロータリー。(2023.3)

駅舎内の1~3階の吹き抜け空間。飲食店やV・ファーレン長崎のオフィシャルショップなどが入居。(2023.3)

1階に併設された当駅始発の「島原鉄道」乗車口。(2023.3)

諫早駅から島原港駅までの24駅、43kmを結ぶ「島原鉄道線」。(2023.3)

1839年に市内を貫流する暴れ川「本明川」に架けられた石橋「眼鏡橋」。現在は「諫早城址」を整備した「諫早公園」に移築。(2023.3)

諫早家の初代龍造寺家晴公を祀る「高城神社」。(2023.3)

明治の5大監獄の1つとして建造された「旧長崎刑務所正門」。(2023.3)

「前面堤防中央部公園展望台」から望む諫早湾の「中央干拓地」。江戸時代以降3500haの干拓が行われた。(2023.3)

潮受堤防上に設置された道路「雲仙多良シーライン」の展望所から望む干拓地の調整池(写真左)と有明海(写真右)、北部排水門(写真奥)。調整池は陸側からの排水が行えるよう常時水位-1mを保っている。(2023.3)

長崎県トップに戻る

422053.大村市

人口 96,965人 (4位/13市)

一人あたり課税対象所得 133万円 (2位/13市)

財政力指数 0.63 (1位/13市)

主な事業所 SUMCO TECHXIV本社

主な出身有名人 長岡半太郎、大瀬良大地、長与千種

※1 データは2021年

※2 括弧内の順位は県内13市における順位

県中央に位置する大村湾に面する城下町。

市の中心駅、大村線「大村駅」。1918年竣工のレトロな木造駅舎。(2023.3)

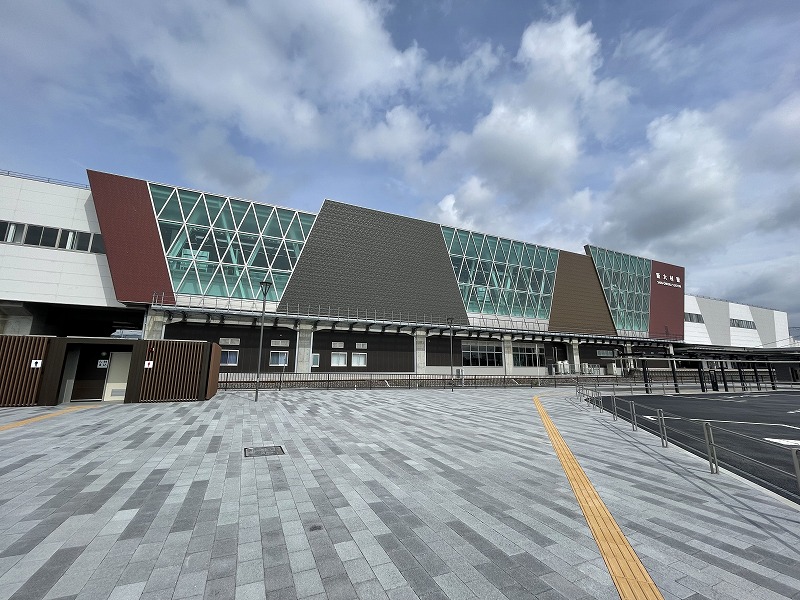

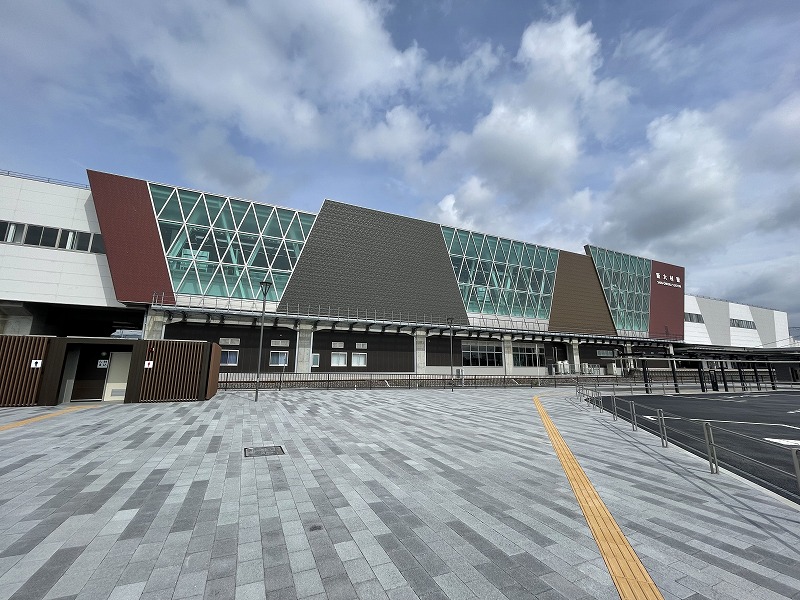

西九州新幹線開業に合わせて2022年に開業した「新大村駅」。大村線への乗り換えが可能。(2023.3)

キリシタン大名で知られる大村氏の居城「玖島(くしま)城」。1992年に再建された大村湾を望む「板敷櫓」。(2023.3)

玖島城本丸址に建立された大村氏を祀る「大村神社」。(2023.3)

玖島城址を整備した「大村公園」。(2023.3)

競艇発祥の地として知られる大村市が運営する「大村競艇場」。入場料は100円。(2023.3)

約2km沖合に「長崎空港」を望む「ガラスの砂浜」。(2023.3)

廃ガラス瓶から再生した再生砂による人工砂浜。角を丸くする加工が施されているため基本的には安全。(2023.3)

大村湾に浮かぶ箕島(みしま)周辺を埋め立てて1975年に開業した世界初の海上空港「長崎空港」。(2023.3)

芝生スペースや遊具も設置された「展望デッキ」。(2023.3)

空港との間を結ぶ全長970mの「箕島大橋」。(2023.3)

錦糸卵を載せた四角形の押し寿司「大村寿司」。すし飯の間に具材を挟みこんだ「大村角ずし やまと」の「角ずし」。(2023.3)

長崎県トップに戻る

422070.平戸市

人口 30,106人 (9位/13市)

一人あたり課税対象所得 98万円 (10/13市)

財政力指数 0.24 (10位/13市)

主な事業所

主な出身有名人 金子原二郎、高田明(ジャパネットたかた創業者)、隆乃若(尾崎勇気)

※1 データは2021年

※2 括弧内の順位は県内13市における順位

県西北端に位置する、16世紀にポルトガル、オランダ、中国などとの貿易で栄えた平戸島を主な市域とする国際交易都市。

本土と平戸島を結ぶ全長665mの吊り橋「平戸大橋」(1977年開通)。(2023.3)

平戸藩松浦氏の居城「平戸城」。三方を海に囲まれた平山城。(2023.3)

現存の「北虎口門」。(2023.3)

1962年に建てられた模擬天守。(2023.3)

天守閣から望む東側の「平戸大橋」方面の展望。(2023.3)

西側の「平戸港」方面の展望。(2023.3)

鎖国により出島に移転するまでオランダとの貿易拠点だった。復元された「平戸オランダ商館」。(2023.3)

オランダ商館の築造技術を受け継いだ石工によって建造されたとされる石橋「オランダ橋(幸橋)」。(2023.3)

平戸を代表する風景「教会と寺院の見える道」。(2023.3)

フランシスコ・ザビエルが平戸に布教に訪れたことを記念して建てられたゴシック様式の「カトリック平戸教会(平戸ザビエル記念教会)」。(2023.3)

平戸藩の初代藩主の松浦鎮信によって建立された「最教寺」。1989年建立の三重塔。(2023.3)

洗礼を受けた宮大工が1898年に建てたレンガ造の教会「カトリック宝亀教会」。(2023.3)

ロマネスク様式の「カトリック紐差(ひもさし)教会」。(2023.3)

長崎県トップに戻る

422088.松浦市

人口 21,921人 (13位/13市)

一人あたり課税対象所得 103万円 (7位/13市)

財政力指数 0.54 (4位/13市)

主な事業所 ニッチツ

主な出身有名人 平田勝男、川谷絵音

※1 データは2021年

※2 括弧内の順位は県内13市における順位

県北部に位置し、玄界灘に面する水産都市。かつては炭田都市として発展。

市の中心駅、松浦鉄道西九州線「松浦駅」。(2023.3)

日本一のアジの水揚げを誇る「松浦漁港」。(2023.3)

かつては北松(ほくしょう)炭田で栄えたが、閉山後は石炭火力発電所を誘致。松浦漁港から望む「九州電力松浦発電所」(写真左)と「電源開発松浦火力発電所」(写真右)。(2023.3)

蒲鉾、ちりめんじゃこ、いりこなどの水産加工品や地酒、巻き寿司などを取り扱う「道の駅 松浦海のふるさと館」。(2023.3)

名産品のアジフライのモニュメント。「アジフライの聖地」としてPR中。(2023.3)

「御厨港」と沖合の青島、鷹島、黒島を結ぶ「鷹島汽船」のフェリー。(2023.3)

「レストラン松花」の「活きアジの刺身」。半身をアジフライにしてもらえる。ホクホクで柔らかい。(2023.3)

長崎県トップに戻る

422096.対馬市

人口 29,468人 (10位/13市)

一人あたり課税対象所得 124万円 (5位/13市)

財政力指数 0.19 (13位/13市)

主な事業所

主な出身有名人 MISIA

※1 データは2021年

※2 括弧内の順位は県内13市における順位

九州と韓国の間の対馬海峡に浮かぶ面積第5位の島。2004年に島内の厳原町、美津島町、豊玉町、峰町、上県町、上対馬町の6町が合併して市制移行した九州最北の市。

博多港と厳原(いづはら)港を約2時間で結ぶ九州郵船のジェットフォイル「ヴィーナス2」。(2022.5)

2020年に建て替えられた「厳原港新国内ターミナルビル」。(2022.5)

対馬の野生ネコ、ツシマヤマネコの絵が描かれた「対馬交通やまねこバス」。(2022.5)

旅館や飲食店、商店が軒を連ねる「厳原本川」。(2022.5)

韓国からの観光客向けに設置されたハングルの看板。(2022.5)

消防団の倉庫に描かれた朝鮮通信使の壁画。(2022.5)

対馬島を南北に分ける万関瀬戸に架かる「万関(まんぜき)橋」。(2022.5)

日本海軍が1901年に開削した幅25m、長さ500mの運河「万関瀬戸」。1905年の日本海海戦では水雷艇団が通航。(2022.5)

竜宮伝説が伝わる海宮「和多都美(わたつみ)神社」。本殿正面前の5つの鳥居のうち2つは海中鳥居。干潮時の海中鳥居。(2022.5)

満潮時の海中鳥居。(2022.5)

彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)と豊玉姫命(とよたまひめのみこと)を祀る「本殿」。(2022.5)

本殿前の「拝殿」。(2022.5)

全国的にも珍しい「三柱鳥居」。(2022.5)

「烏帽子岳展望所」から望む、リアス式海岸の浅茅湾(あそうわん)に浮かぶ大小の島々の景観。(2022.5)

韓国風の建築様式を取り入れた「韓国展望所」。(2022.5)

天候次第では約50km先の釜山が望めるが、この日は靄がかかって見えず。岬の先は対空警戒の任務を担う「航空自衛隊 海栗島分屯基地」(写真左)。(2022.5)

1905年の対馬沖海戦(日本海海戦)100周年を記念して建てられた「日露平和友好の丘」の碑。戦死した日露両軍人の名が刻まれたプレート。(2022.5)

ウクライナ侵攻への抗議のためかロシア国旗は降ろされていた。(2022.5)

撃沈されたバルチック艦隊の水兵143名を旧上対馬町の住民は手厚くもてなした。連合艦隊司令長官東郷平八郎の書による「恩海義嶠(めぐみのうみ、ぎはたかし)」の題字が刻まれた「日本海海戦記念碑」。(2022.5)

東郷平八郎提督が佐世保海軍病院に入院中の敵将バルチック艦隊司令長官ウェンスキー提督を見舞ったシーンを描いたレリーフ。(2022.5)

海辺に打ち上げられた海洋ゴミ。対馬には1年間に25mプール160杯分の海洋ゴミが漂着するという。(2022.5)

釜山港との国際航路の玄関口の「比田勝(ひたかつ)港国際ターミナル」。(2022.5)

出入国審査の機能を有する。(2022.5)

コロナ禍で休業中の比田勝港前の免税店。(2022.5)

「味処千両」の「刺身盛合せ」。新鮮かつ肉厚で歯応えに遺憾無し。(2022.5)

鮮度の高さが伝わる、ふっくらとした「穴子の白焼き」。(2022.5)

厳原港を発つ壱岐・博多行の九州郵船「フェリーちくし」。(2022.5)

1階から3階までの吹き抜けの「メインエントランス」。(2022.5)

スロットマシンや懐かしいゲームが楽しめる「ゲームコーナー」。(2022.5)

長旅をゴロ寝で過ごせる広々とした「二等室」。(2022.5)

長崎県トップに戻る

422100.壱岐市

人口 25,892人 (12位/13市)

一人あたり課税対象所得 94万円 (12位/13市)

財政力指数 0.22 (12位/13市)

主な事業所 玄海酒造

主な出身有名人 松永安左エ門

※1 データは2021年

※2 括弧内の順位は県内13市における順位

対馬と九州の中間点の玄界灘に浮かぶ離島。2004年に島内の郷ノ浦町、勝本町、芦辺町、石田町の4町が合併して市制移行。

対馬に比べて高い山が少なく平坦な地形。(2022.5)

「芦辺港」に接岸する「フェリーちくし」。(2022.5)

博多までは2時間10分、対馬までは2時間20分で結ぶ。(2022.5)

1281年の元寇(弘安の役)で4万の蒙古東路軍を迎え撃って19歳で戦死した壱岐守護代「少弐資時(しょうにすけとき)公像」。(2022.5)

八幡浦の守り神として地元住民の信仰を集める「はらほげ地蔵」。満潮時には胸まで海中に隠れるという。(2022.5)

きめ細かな白浜が広がる「筒城浜(つつきはま)」。(2022.5)

透明度抜群のエメラルドグリーンの海。(2022.5)

日本の電力開発の先覚者で電力の鬼と称された壱岐出身の松永安左エ門の功績を後世に伝える「松永安左エ門記念館」。同氏が創立した福岡市の市電を展示。(2022.5)

敷地内に保存された「松永安左エ門生家」。1875年に印通寺浦の商家の長男として誕生。(2022.5)

福澤諭吉の押印のある慶應義塾の卒業証書や旅行鞄などの愛用品、勲章、遺言状などを展示。(2022.5)

茶人としても知られた松永安左エ門の様々な横顔を展示する「松永家土蔵」。(2022.5)

国道382号線沿いに建つ「麦焼酎発祥の地」の焼酎瓶型モニュメント。(2022.5)

壱岐を代表する焼酎蔵元「玄海酒造」の「焼酎資料館」。(2022.5)

希望の文字を焼き付けられる1斗ガメ徳利。(2022.5)

様々な麦焼酎を飲み比べできる。レンタカーのため目で楽しむ。(2022.5)

こちらは立って飲み比べ。(2022.5)

松山英樹ラベルの限定品。(2022.5)

芦辺港から博多港まで約1時間で結ぶ九州郵船のジェットフォイル「ヴィーナス」。(2022.5)

長崎県トップに戻る

422118.五島市

人口 36,129人 (8位/13市)

一人あたり課税対象所得 102万円 (8位/13市)

財政力指数 0.24 (10位/13市)

主な事業所

主な出身有名人 松園尚巳、時津風正博、川口春奈、山本二三

※1 データは2021年

※2 括弧内の順位は県内13市における順位

長崎港の西方海上約100kmに位置する五島列島の南西部の福江島を主な市域とし、2004年に福江市、富江町、玉之浦町、三井楽町、岐宿町、奈留町の1市5町が新設合併して誕生した市。

福江港と長崎港との間を約85分で結ぶ「九州商船」のジェットフォイル。(2023.3)

五島列島南部の玄関口「福江港ターミナルビル」。(2023.3)

福江藩藩主五島氏の居城「福江城(石田城)跡」に建てられた「五島観光歴史史料館」。(2023.3)

江戸時代に多くの潜伏キリシタンが移住したため、キリスト教が解禁された明治期以降島の至る所に教会が建てられた。赤レンガを用いたゴシック様式で建てられた「堂﨑教会」。(2023.3)

ロマネスク、ゴシック、和風建築が混合した白亜の「水ノ浦教会」。(2023.3)

白銀色の砂浜が広がる「高浜海水浴場」。(2023.3)

赤レンガ造りの「井持浦教会」。(2023.3)

ピレネー山脈の洞窟で少女が聖母マリアに聖泉を示されたというルルド伝説を模した洞窟内に設置された「聖母マリア像」。(2023.3)

高さ100~150mの断崖が約15kmにわたって連なる「大瀬崎」。2010年に公開された映画「悪人」と舞台となったことで知られる「大瀬崎灯台」。(2023.3)

五島近海で獲れた魚介を用いた「いけす割烹 心誠」の「刺身釜飯定食」。(2023.3)

長崎県トップに戻る

422126.西海市

人口 26,543人 (11位/13市)

一人あたり課税対象所得 101万円 (9位/13市)

財政力指数 0.29 (7位/13市)

主な事業所 大島造船所本社

主な出身有名人 野田秀樹

※1 データは2021年

※2 括弧内の順位は県内13市における順位

2005年に大瀬戸町、西彼町、西海町、大島町、崎戸町が合併して誕生した西彼杵半単北端の街。

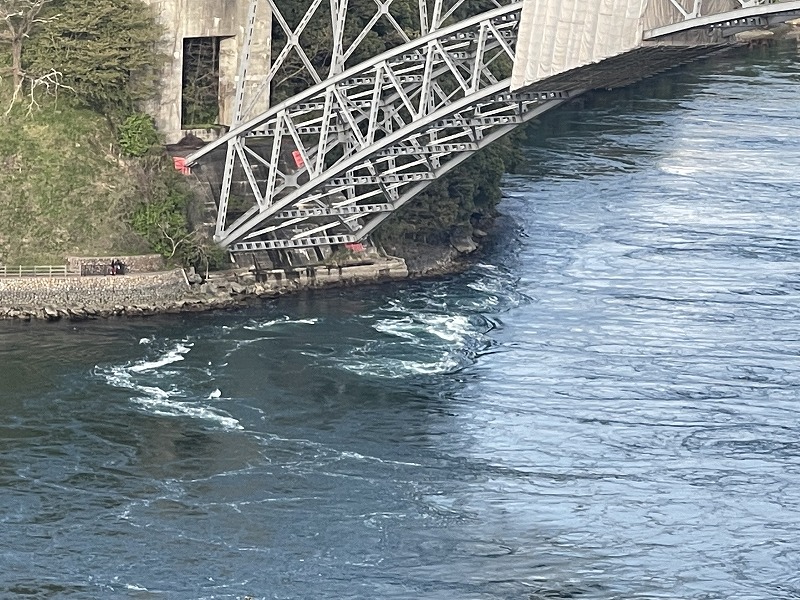

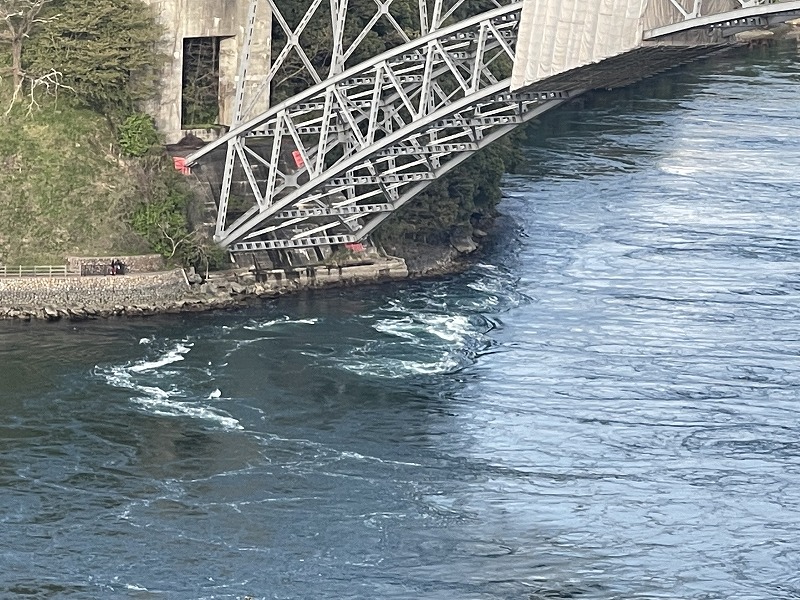

大村湾と五島灘を結ぶ「針尾瀬戸」に架かる1955年開通のアーチ橋「西海橋」(写真奥)と2006年開通の有料道路「西海パールライン」の「新西海橋」(写真手前)。(2023.3)

潮流の速さで知られる「針尾瀬戸」。「西海橋」橋脚に発生した「渦巻き」。(2023.3)

「西海の丘展望台」から望む桜の名所「西海橋公園」。(2023.3)

1983年に開園し、2001年に閉園したオランダの街並みを再現したテーマパーク「旧長崎オランダ村」。(2023.3)

道路からの望む園内。高校の修学旅行で周った懐かしい記憶。(2023.3)

一部は西海市役所の支所や西海市商工会のオフィスとして活用されている。(2023.3)

「金毘羅大橋」から望む穏やかな大村湾。(2023.3)

五島灘に浮かぶ「大島」との間を結ぶ全長1095mの「大島大橋」(1999年開通)。(2023.3)

長崎県トップに戻る

422134.雲仙市

人口 42,180人 (7位/13市)

一人あたり課税対象所得 98万円 (11位/13市)

財政力指数 0.28 (8位/13市)

主な事業所

主な出身有名人 松永光

※1 データは2021年

※2 括弧内の順位は県内13市における順位

島原半島の付け根に位置する雲仙普賢岳山麓の温泉リゾート都市。

教会風の尖塔が特徴的な島原鉄道線「愛野駅」。(2023.3)

島原半島西岸に位置する「小浜温泉」。至る所で白い煙が立ち上る。(2023.3)

30ヶ所の源泉から1日1万5000トンも吹き出す全国有数の豊富な湯量を誇る。(2023.3)

自分で調理して温泉蒸し料理を味わえる「蒸し釜」。(2023.3)

源泉の温度105度に因んで設置された日本一長い105mの足湯「ほっとふっと105」。残念ながら朝は清掃中。(2023.3)

海に放出するほど豊富な湯量。(2023.3)

未利用だった100度前後の温泉熱エネルギーを活用した「小浜温泉バイナリー発電所」。一般世帯220世帯分の電力を発電。(2023.3)

発電出力と源泉温度が表示。(2023.3)

1935年開業のクラシックホテル「雲仙観光ホテル」。(2023.3)

至る所から高温の温泉と噴気が激しく噴出する「雲仙地獄」。徒歩で約1時間かけて散策する「地獄めぐり」。(2023.3)

火山ガスによって溶けた岩石が白い泥となって噴き上がる「泥火山」。(2023.3)

噴気口から叫び声が聞こえているかのような「大叫喚地獄」。(2023.3)

「展望休憩所」からの見晴らし。(2023.3)

ふつふつと沸き上がる「お糸地獄」。(2023.3)

通路横からも勢いよく噴出する「清七地獄」。(2023.3)

エメラルドグリーンに染まる人工湖「おしどりの池」。(2023.3)

「仁田峠」から望む標高1331mの雲仙普賢岳「妙高岳」。「雲仙ロープウェイ」で山頂まで登れる。(2023.3)

1990年から5年間続いた噴火活動によって新たに形成された標高1483mの雲仙普賢岳「平成新山」。(2023.3)

長崎県トップに戻る

422142.南島原市

人口 44,082人 (5位/13市)

一人あたり課税対象所得 88万円 (13位/13市)

財政力指数 0.25 (9位/13市)

主な事業所

主な出身有名人 北村西望、久間章生、岡部まり

※1 データは2021年

※2 括弧内の順位は県内13市における順位

2006年に加津佐町、口之津町、南有馬町、北有馬町、西有家町、有家町、布津町、深江町の8町が合併して誕生した島原半島南端の観光都市。

土石流被災家屋保存公園前の展望所から望む「野岳」、「妙見岳」、「平成新山」、「眉山」。(2023.3)

1990年に発生した大火砕流によって埋没した被災家屋を保存展示する「土石流被災家屋保存公園」。(2023.3)

地域住民の多くは避難勧告を受けて避難されたとこと。警察・消防、火山学者、報道関係者ら43名が犠牲となった。(2023.3)

ドーム内に保存された被災家屋。災害の恐ろしさ、凄まじさを後世に伝える。(2023.3)

「水無川」から望む雲仙普賢岳平成新山。(2023.3)

大火砕流当日より命懸けで捜索、堤防工事、常時監視などに従事した自衛隊災害派遣隊への感謝を伝える「博愛の塔」。(2023.3)

「大崎鼻」から望む雲仙普賢岳。(2023.3)

有明海に面した丘上に築城された「原城址」。1637年に起きた江戸時代最大の一揆、島原の乱で天草四郎が率いる一揆軍が廃城となった原城址に籠城したことで知られる。(2023.3)

十字架やロザリオ珠など信心具が発掘された「本丸跡」。(2023.3)

15歳で一揆軍の総大将として幕府軍と戦った「天草四郎の像」。(2023.3)

約4万人が犠牲になったとされる。本丸跡に建てれた十字架。(2023.3)

海に向かって建つ3体の小さな立像。(2023.3)

「櫓台」からの展望。(2023.3)

「雲仙普賢岳」方面の展望。(2023.3)

手延べで作られる「島原そうめん」。「麺商須川・面喰い」の「ぶっかけ海かけ昆布そうめん」。のどごしが良くコクのある麺。(2023.3)

長崎県トップに戻る

423076.長与町

人口 41,207人

一人あたり課税対象所得 153万円

財政力指数

主な事業所

主な出身有名人

※1 データは2021年

大村湾に面し、長崎市の北部に隣接するベッドタウン。

町の中心駅、長崎本線(長与支線)「長与駅」。名産品のみかんを半分に割った形をモチーフにした駅舎。長崎駅まで5駅、約17分で結ぶ。(2023.3)

山城を整備した「中尾城公園」のシンボル「エアロブリッジ」。橋の袂までモノレールで登れる。(2023.3)

大村湾に面した桜の名所「和三郎憩いの広場」。(2023.3)

長崎県トップに戻る

423211.東彼杵町

人口 7,687人

一人あたり課税対象所得 98万円

財政力指数

主な事業所

主な出身有名人 香田勲男、仲里依紗

※1 データは2021年

大村市の北に隣接し、大村湾に面した水産都市。

鉄道ファン、写真ファン双方に人気の大村湾に面した大村線「千綿(ちわた)駅」。(2023.3)

駅舎に入った瞬間に大村湾を望む。1993年竣工ながら開業当時の雰囲気を残すため敢えて木造駅舎として建てられた。(2023.3)

佐世保方面から大村湾の弓なりの海岸線に沿って列車が接近。(2023.3)

停車中の列車。ホームも大村湾に沿って弧を描いているため海側に傾いて停車。(2023.3)

海上を走るかのように大村方面に去っていく。(2023.3)

駅舎内のフラワーショップ「ミドリブ」。(2023.3)

長崎県トップに戻る

423220.川棚町

人口 13,698人

一人あたり課税対象所得 111万円

財政力指数

主な事業所 日本ハムファクトリー、クアーズテック

主な出身有名人

※1 データは2021年

佐世保市の南東に隣接し、大村湾に面する港湾都市。

市の中心駅、大村線「川棚駅」。(2023.3)

1918年に設置された魚雷の発射試験場の跡地「片島公園」。外壁のみを残す「空気圧縮ポンプ室跡」(2023.3)

80年近い時が過ぎ、幻想的な空間を形成。(2023.3)

突堤先に設置された「魚雷発射場跡」。(2023.3)

公園に隣接するヨットハーバー。(2023.3)

長崎県トップに戻る