2016.松江市 Matsue

2024.浜田市 Hamada

2032.出雲市 Izumo

2041.益田市 Masuda

2059.大田市 Oda

2067.安来市 Yasugi

2075.江津市 Gozu

2091.雲南市 Unnan

3438.奥出雲町 Okuizumo-cho

5015.津和野町 Tsuwano-cho

※ 番号は市町村コード下4桁

322016.松江市

人口 203,760人(1位/8市)

一人あたり課税対象所得 130万円(1位/8市)

財政力指数 0.57(1位/8市)

主な事業所 三菱マヒンドラ農機本社、島根ナカバヤシ

主な出身有名人 若槻礼次郎、細田博之、梶谷隆幸、錦織圭、福島敦子、福島弓子

※1 データは2016年

※2 括弧内の順位は県内8市における順位

県東部の県庁所在地。東は宍道湖、西は中海に臨む松江藩の城下町。

市の中心駅、山陰本線「松江駅」。(2024.5)

1998年に松江駅前に移転し、2024年に閉店した県唯一の百貨店「一畑百貨店松江店跡」。(2024.5)

竹島返還を求める県の建てた碑。(2024.5)

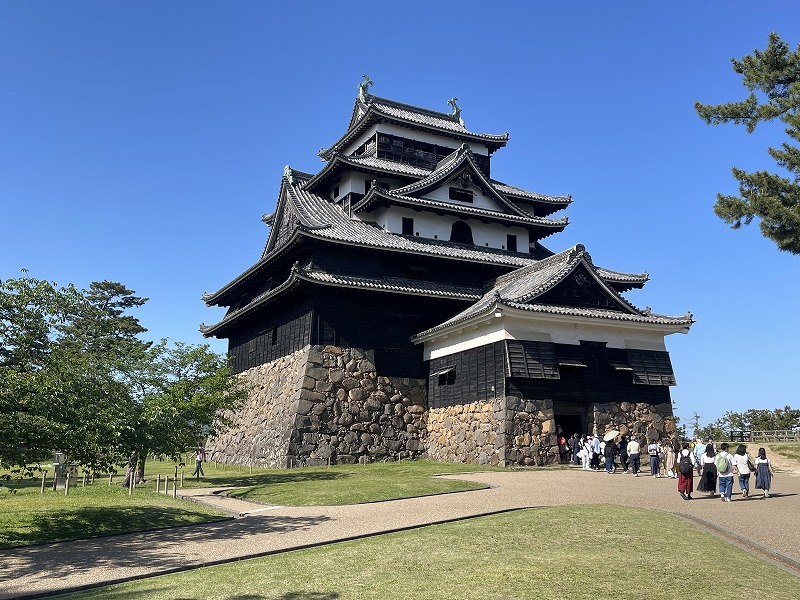

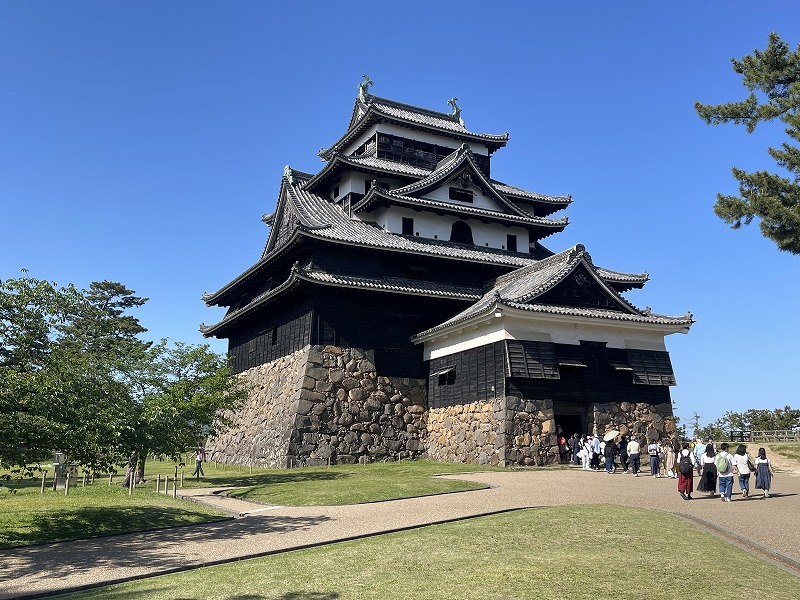

戦国武将堀尾吉晴の子、堀尾忠によって1611年に築城された「松江城」。お堀を中心に市内を遊覧船で周る「堀川めぐり」。(2016.8)

本丸に続く「一の門・南多門櫓」。(2024.5)

質実剛健な4層5階の「天守」。現存12天守の一つ。(2024.5)

本丸跡の天守前で忍者が実演。(2024.5)

現存天守ならではの急階段。(2024.5)

松江城天守閣からの展望。「宍道湖」を望む。(2024.5)

1903年に松江市が明治天皇の行幸を願って松江城内に建てた「興雲閣」。(2024.5)

大正天皇が皇太子時代に行幸された際に使用された「貴顕室」。(2024.5)

歴代松江藩主を祀る「松江神社」。(2024.5)

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)旧邸などが並ぶ「塩見縄手」。(2016.8)

大名茶人松平不昧公が度々訪れ、小泉八雲も茶の手ほどきを受けた茶室「普門院観月庵」。(2024.5)

季節の和菓子とともに頂くお抹茶。(2024.5)

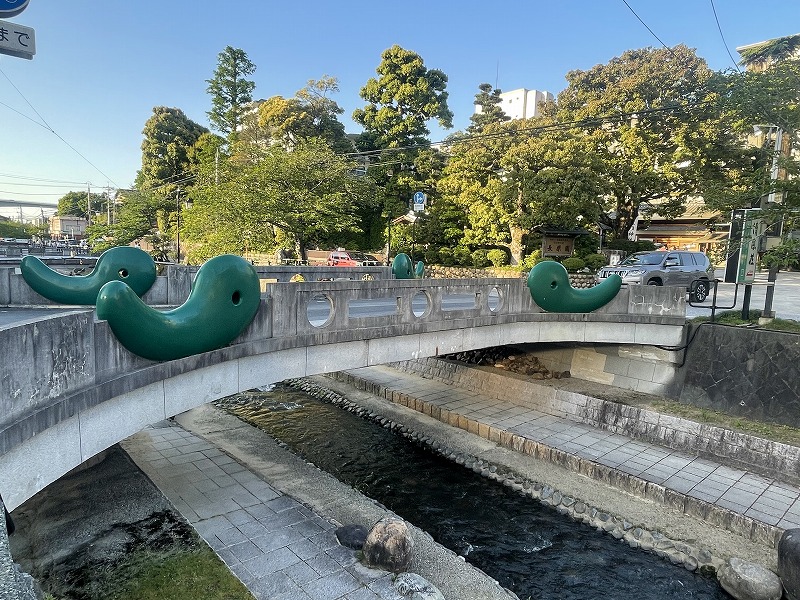

京橋川に架かる「京橋」袂の「堀川めぐりカラコロ広場乗船場」。(2024.5)

旧日本銀行松江支店をリノベーションした「カラコロ工房」。和菓子づくり体験のお店や飲食店が入居。(2016.8)

「カラコロ工房」地下1階の堅牢な金庫。(2016.8)

山陰合同銀行旧北支店をリノベーションした「ごうぎんカラコロ美術館」。(2016.8)

1997年に竣工した山陰地方最高層の「山陰合同銀行本店ビル」(14階建て高さ75m)。(2024.5)

2017年に完成した13階建て高さ65mの「島根銀行本店ビル」。(2024.5)

2001年に新駅舎が完成した一畑電鉄北松江線の終点「松江しんじ湖温泉駅」。(2024.5)

出雲市駅との間22駅34kmを約1時間で結ぶ。(2024.5)

終日全区間1回320円で車両内に自転車を持ち込める「レール&サイクル」を実施。(2024.5)

駅に隣接する「松江しんじ湖温泉足湯」。(2024.5)

夕日スポットとして知られる「宍道湖」に浮かぶ「姫ヶ島」。(2024.5)

出雲国風土記に「1度入ると姿形がとても美しくなる」と記され、古より美肌温泉として親しまれる「玉造温泉」。(2024.5)

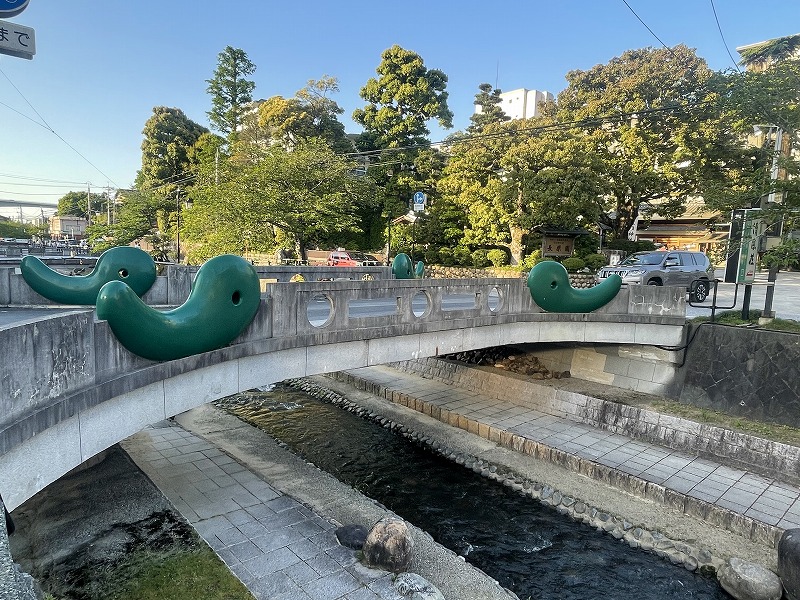

温泉街を貫く「玉湯川」に設けられた「足湯」。(2024.5)

玉造で採れる青めのうを使った「出雲型勾玉」は、2600年以上受け継がれている「三種の神器」の一つと伝えられる。(2024.5)

勾玉をイメージした外観の日帰り温泉施設「玉造温泉ゆーゆ」。(2024.5)

島根半島東部の漁師町「美保関」。(2024.5)

えびす様の総本宮で出雲御三社の一つに数えられる「美保神社」。(2024.5)

参道から望む「美保関港」。(2024.5)

「男女(めおと)岩」越しに望む中国地方最高峰の「大山」(鳥取県)。(2024.5)

島根半島の東端「地蔵崎」に立つ「美保関灯台」。1989年に初点灯した山陰最古の灯台。写真左手の石造りの旧事務所は海を望みながら食事のできるビュッフェに改装。(2024.5)

「地蔵崎」から望む「大山」。(2024.5)

玉造温泉「若竹寿し」の「特上にぎり」と宍道湖名物の「しじみ汁」。特上と言っても2200円とリーズナブル。近海で水揚げされた新鮮なネタに舌鼓を打つ。(2024.5)

松江駅の駅弁「蟹としじみのもぐり寿し」。採れるたての紅ズワイガニと宍道湖名物しじみのしぐれ煮を同時に味わえる。寿司飯の中にもしじみが潜っている。(2021.12)

茶道の街に銘菓あり。1809年創業の老舗和菓子店「桂月堂」の(写真左上より)「出雲三昧」、「若草」、「松江城最中」、「薄小倉」。(2021.12)

島根県トップに戻る

322024.浜田市

人口 56,145人(3位/8市)

一人あたり課税対象所得 113万円(3位/8市)

財政力指数 0.41(3位/8市)

主な事業所 浜田あけぼの水産

主な出身有名人 梨田昌孝、佐々岡真司、アニマル浜口

※1 データは2016年

※2 括弧内の順位は県内8市における順位

県西部に位置する水産業が盛んな石見地方の中心都市。古代には石見国府が置かれ、江戸時代には浜田藩の城下町として栄えた。

石見神楽のからくり時計が来訪客を迎える山陰本線「浜田駅」。(2018.12)

閑散とした駅前の商店街。(2018.12)

カレイの水揚げでは国内随一の「浜田漁港」に架かる斜張橋「浜田マリン大橋」。(2018.12)

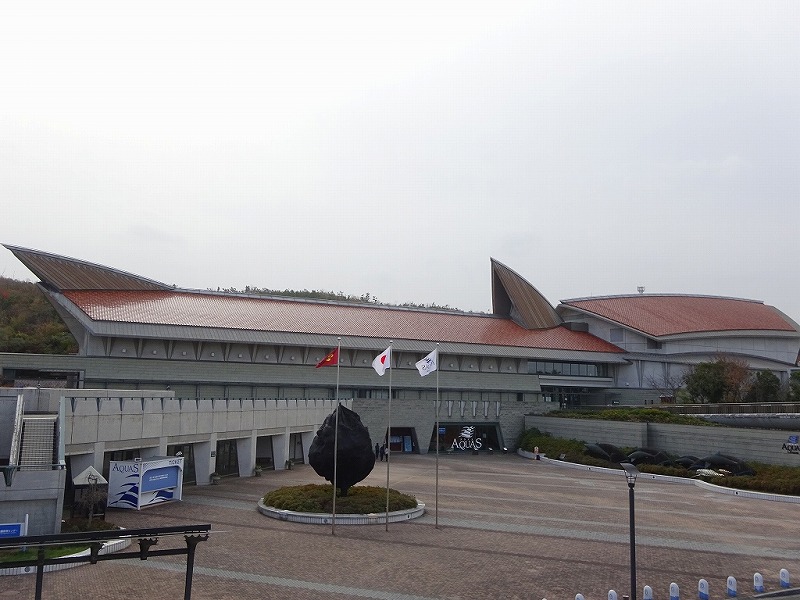

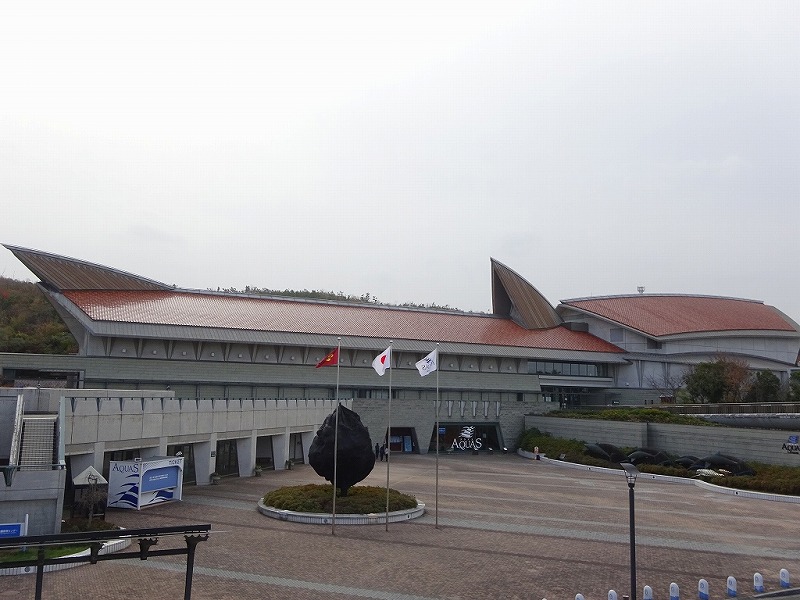

シロイルカのバブルリングパフォーマンスが人気を集める「島根県立しまね海洋館アクアス」。(2018.12)

島根県トップに戻る

322032.出雲市

人口 172,374人(2位/8市)

一人あたり課税対象所得 122万円(2位/8市)

財政力指数 0.53(2位/8市)

主な事業所 島根富士通、出雲村田製作所

主な出身有名人 大野豊、竹内まりや、江角マキコ

※1 データは2016年

※2 括弧内の順位は県内8市における順位

県中東部に位置する県内人口第2位の街。出雲大社を抱える神話の街。

出雲大社をモチーフにした山陰本線の「出雲市駅」。一畑電車北松江線の電鉄出雲市駅が隣接。(2016.8)

正面玄関に出雲大社を模した「出雲市役所」。(2016.8)

積雪の多い冬でも使用できる「出雲ドーム」。野球やサッカー、ラグビーにも使える多目的ドーム。(2016.8)

出雲大社一の鳥居と二の鳥居の間の「神門通り」。(2016.8)

一畑電車大社線の終点「出雲大社駅前」。(2016.8)

駅舎内のレトロなステンドグラス。(2016.8)

一畑電車の車両。(2016.8)

出雲大社二の鳥居前の老舗旅館「竹野屋」。シンガーソングライター竹内まりやの実家。(2016.8)

二の鳥居から望む「神門通り」。奥は一の鳥居。(2016.8)

二の鳥居前の和風外装のスターバックス。(2016.8)

出雲大社「二の鳥居」。出雲大社は縁結びの神様として名高い大国主大神を祀っている古事記にも記された日本有数の古社。(2016.8)

三の鳥居の先は松並木「松の参道」。緩やかな下り坂となっている。(2016.8)

本殿手前の「拝殿」。迫力のある注連縄。(2016.8)

大国主大神が鎮座する「御本殿」。60年に1度の「平成の大遷宮」が2016年に完了。(2016.8)

岩手県陸前高田市の奇跡の一本松の苗木につぎ木して境内で育てている。(2016.8)

二の鳥居の前の「ご縁横丁」。9つの店舗が入居している。(2016.8)

ご縁横丁の「そば庄たまき」の「出雲そば」三段重ね。出雲そばはつゆを直接そばに注ぎ、一段目の残ったつゆを二段目、三段目に移していく。(2016.8)

ご縁横丁の「すし日本海」の「のどぐろの串焼き」と「のどぐろのにぎり」。(2016.8)

出雲大社の西側の「稲佐の浜」。神無月に全国の神々が出雲に集まり、この浜で「神迎祭り」が行われる。(2016.8)

島根県トップに戻る

322041.益田市

人口 48,298人(4位/8市)

一人あたり課税対象所得 107万円(5位/8市)

財政力指数 0.40(4位/8市)

主な事業所 ジュンテンドー本社、メルコパワーデバイス

主な出身有名人 溝口善兵衛

※1 データは2016年

※2 括弧内の順位は県内8市における順位

県最西端の山陰と山陽を結ぶ交通の要衝の街。

新山口駅との間を結ぶ山口線の終点駅でもある山陰本線・山口線の「益田駅」。(2018.12)

2006年開業の益田駅前の再開発ビル「益田駅前ビルEAGA」。(2018.12)

1日2便羽田空港行の定期便が発着する「萩・石見空港」(夏季は大阪便も1便発着)。(2018.12)

かの東山魁夷も絵のモデルにした「衣毘須(えびす)神社」。(2018.12)

衣毘須神社近くの岩場の釣り人。潮の満ち干にご用心。(2018.12)

島根県トップに戻る

322059.大田市

人口 36,340人(7位/8市)

一人あたり課税対象所得 97万円(8位/8市)

財政力指数 0.28(7位/8市)

主な事業所 中村ブレイス本社、イワミ村田製作所本社

主な出身有名人 宮根誠司、高松伸(建築家)、山内新一

※1 データは2016年

※2 括弧内の順位は県内8市における順位

県中央に位置する世界遺産石見銀山の街。

市の中心駅で石見銀山の玄関口でもある山陰本線「大田市駅」。(2018.12)

江戸時代は幕府の天領(直轄地)だった「石見銀山」。大森地区の石州赤瓦の景観。(2018.12)

江戸時代に建てられた武家屋敷や商家が街道沿いに軒を連らねる。(2018.12)

大森代官所跡に建てられた「石見銀山資料館」。(2018.12)

銀山の安全と繫栄を祈願する「城上(きがみ)神社」。(2018.12)

銀山開発のために採掘された間歩(坑道)は700に達し、かつては世界の銀の産出量の3分の1を占めたこともあったという。公開されている銀山地区の「龍源寺間歩(まぶ)」。(2018.12)

景観に溶け込んだ自販機。(2018.12)

石見銀山で採掘された銀の積み出し港でもあった「温泉津(ゆのつ)温泉」。源泉かけ流しの共同浴場「薬師湯」。(2018.12)

洋館をリノベーションした「震湯Cafe内蔵丞(くらのじょう)」。1872年に発生した推定震度7の浜田地震で湧出量が増えたことから「震湯(しんゆ)」とも称せられることに由来。(2018.12)

ボタンを押すとお湯が噴き出す飲泉。海に近いためかしょっぱい。(2018.12)

石州瓦を生産する登り窯も展示する「温泉津やきものの里」。(2018.12)

島根県トップに戻る

322067.安来市

人口 40,208人(6位/8市)

一人あたり課税対象所得 110万円(4位/8市)

財政力指数 0.37(5位/8市)

主な事業所 日立金属

主な出身有名人 櫻内幸雄(元大蔵大臣)

※1 データは2016年

※2 括弧内の順位は県内8市における順位

中世にたたら製鉄の街として発展した県最東部の街。スサノオノミコトによって命名されたとの言い伝えがある。

JR山陰本線の「安来駅」。どじょう踊りの安来節は安来市の民謡。(2016.8)

駅舎内の見事な木組みの天井。(2016.8)

地元出身の実業家足立全康氏が1970年に開館した「足立美術館」。アメリカの日本庭園専門誌「The Journal of Japanese Gardening」において13年連続で日本庭園ランキング1位(2016年時点)。(2016.8)

京風の「苔庭」。(2016.8)

自然との調和が見事な「枯山水庭」。(2016.8)

茶室「寿立庵」前の「池庭」。(2016.8)

横山大観の名画「白砂青松」をイメージした「白砂青松庭」。(2016.8)

たたら製鉄の用具や日本刀の展示で有名な「安来市立和鋼博物館」。日立金属安来工場内の博物館が1993年に安来市に移管されて現在に至る。(2016.8)

島根県トップに戻る

322075.江津市

人口 24,410人(8位/8市)

一人あたり課税対象所得 104万円(6位/8市)

財政力指数 0.33(6位/8市)

主な事業所 日本製紙ケミカル

主な出身有名人 七田眞(七田式教室創設者)

※1 データは2016年

※2 括弧内の順位は県内8市における順位

市名のとおり、江の川河口の港(=津)町として発展し、江戸時代には北前船の寄港地として栄えた街。高校地理Aの教科書で東京からの時間距離が全国で最も遠い都市として取り上げられる。

逆V字型の柱が建物の片側を支えピロティを形成する吉阪隆正設計による「江津市役所」。(2018.12)

観光情報センターや子育てサポートセンター、ホールなどが入居する江津駅前の複合施設「パレットごうつ」。(2018.12)

江の川の舟運で栄えた「天領江津本町甍(ごうつほんまちいらか)街道」。652年創建の「山辺(やまのべ)神社」。(2018.12)

山辺神社参道に面する1926年竣工の「旧江津町役場本庁舎」。(2018.12)

「天領江津本町甍街道」の石州赤瓦の景観。写真左の橋桁は2018年に廃線となった三江線跡、その奥を絶え間なく流れる「江の川(ごうのかわ)」。(2018.12)

広島県の三次駅と江津駅を結ぶ「三江(さんこう)線」は利用客数の低迷により2018年3月に廃線。1926年に着工し、1975年に全面開業。43年の歴史に終止符が打たれた。(2018.12)

山の斜面にひな壇状に温泉宿が連なる「有福(ありふく)温泉」。(2018.12)

石州瓦を用いた和洋折衷のレトロな共同浴場「御前(ごぜん)湯」。(2018.12)

毎月石見神楽が公演される「神楽殿」。(2018.12)

御前湯の奥に建つ「薬師堂」。電柱がなんとかならないものか。(2018.12)

2015年度に廃校となった「旧跡市(あといち)小学校」。石州瓦を用いた趣のある木造建築だけに今後の行方が気になるところ。(2018.12)

風力発電の発電機が並ぶ「浅利海水浴場」。(2018.12)

島根県トップに戻る

322091.雲南市

人口 40,287人(5位/8市)

一人あたり課税対象所得 102万円(7位/8市)

財政力指数 0.25(8位/8市)

主な事業所 パナソニックESソーラーシステム製造本社、ホシザキ電機

主な出身有名人 竹下登、竹下亘、樽床伸二

※1 データは2016年

※2 括弧内の順位は県内8市における順位

県東部に位置し、2004年に大東町、加茂町、木次町、三刀屋町、吉田村、掛合町の4町1村が合併して誕生した中山間地域の街。古来は砂鉄を利用したたたら製鉄が盛んに行われていた。

4~11月にはトロッコ列車「奥出雲おろち号」の出発駅となる木次線「木次(きすき)駅」。(2018.12)

古くから洪水が絶えず八岐大蛇伝説が伝わる「斐伊(ひい)川」。(2018.12)

奈良時代から続く斐伊川沿いの「出雲湯村温泉」。(2018.12)

2011年に完成した「尾原(おばら)ダム」によって堰き止められた「さくらおろち湖」湖畔に建つ「道の駅おろちの里」。店舗は17時に閉店。(2018.12)

島根県トップに戻る

323438.奥出雲町

人口 13,501人

一人あたり課税対象所得 88万円

財政力指数

主な事業所

主な出身有名人

※1 データは2016年

県東部の山間地域に位置する街。冬は豪雪地域となる。

松本清張の小説「砂の器」の舞台となったことで清張ファンにはお馴染みの木次線「亀嵩(かめだけ)駅」。(2018.12)

レトロな駅舎内にはそば店も併設。松本清張もこのそば店を訪れたという。(2018.12)

レトロな駅名標。(2018.12)

亀嵩温泉の湯野神社付近に建てられた記念碑。(2018.12)

仁多米を使用した日本酒が並ぶ亀嵩温泉の「道の駅 酒蔵奥出雲交流館」。(2018.12)

道の駅なのに試飲コーナー。もちろんドライバーは利用不可。(2018.12)

島根県トップに戻る

325015.津和野町

人口 7,846人

一人あたり課税対象所得 83万円

財政力指数

主な事業所

主な出身有名人 森鴎外、西周、亀井久興、亀井亜紀子

※1 データは2016年

山陰の小京都として知られる津和野藩の城下町として栄えた県南西部の観光都市。

津和野観光の玄関口、山口線「津和野駅」。新山口駅を出発するSLやまぐち号の終着駅でもある。(2018.12)

駅に隣接する駐車場に展示されている1939年製の「D51」。(2018.12)

土壁に面した堀に鯉が群遊する「殿町通り」。街道に沿って商家や武家屋敷が連なる。(2018.12)

1931年竣工のゴシック様式の「津和野カトリック教会」。(2018.12)

300年以上の歴史を持つ老舗旅館をリノベーションした「よしのや」。1部屋4000円台から宿泊できる。(2018.12)

森鴎外生家跡に建てられた「森鴎外記念館」。津和野川の向かいには西周の旧居も残る。(2018.12)

津和野藩主亀井氏が創建した「太鼓谷稲荷神社」。日本5大稲荷の1つに数えられる。(2018.12)

太鼓谷稲荷神社からの津和野の景観。山間の狭い盆地に津和野川に沿って街並みが形成されれいることが分かる。(2018.12)

島根県トップに戻る