1002.広島市 HIROSHIMA NEW

2025.呉市 Kure NEW

2033.竹原市 Takehara

2041.三原市 Mihara

2050.尾道市 Onomichi NEW

2076.福山市 Fukuyama NEW

2084.府中市 Fuchu

2092.三次市 Miyoshi

2106.庄原市 Shobara

2114.大竹市 Otake

2122.東広島市 Higashi-Hiroshima

2131.廿日市市 Hatsukaichi

2149.安芸高田市 Aki-Takata

2157.江田島市 Edajima

3021.府中町 Fuchu-cho

3048.海田町 Kaita-cho NEW

3072.熊野町 Kumano-cho NEW

3099.坂町 Saka-cho NEW

3684.安芸太田町 Aki-Ohta-cho NEW

3692.北広島町 Kita-Hiroshima-cho NEW

4311.大崎上島町 Ohsaki-Kamijima-cho NEW

4621.世羅町 Sera-cho NEW

5458.神石高原町 Jinseki-Kogen-cho NEW

※ 番号は市町村コード下4桁

人口 1,164,654人(1位/14市)

一人あたり課税対象所得 148万円(1位/14市)

財政力指数 0.80(3位/14市)

主な事業所 マツダ、アンデルセン本社

主な出身有名人 三宅一生、新藤兼人、山本浩二、金本知憲、新井貴浩、柳田悠岐、中田翔、有原航平、綾瀬はるか、矢沢永吉

※1 データは2013年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

中国地方最大の都市。人類史上初めて原子爆弾が投下された街として世界中に知られ、戦後は国際平和都市として発展。

2025年に20階建ての新駅ビル「minamoa」が開業した「広島駅」。(2025.11)

広島電鉄本線の「広島駅停留所」。2025年度の新駅ビル完成に合わせて駅前大橋を経由するルートに変更し、在来線や新幹線の改札口と同じ駅舎の2階に乗り入れた。(2023.4)

「広島駅」2階に乗り入れる「広島電鉄本線」。(2025.11)

駅南口に2022年に開業した19階建ての「広島JPビルディング」。(2023.4)

広島駅南口前の「福屋広島駅前店」(1999年開業)。(2015.12)

広島駅南口前の52階建てのタワーマンション「シティタワー広島」。下層部にはホテルや家電量販店が入居。(2023.4)

中国地方最大の夜の繁華街「流川通り」。(2023.4)

「旧天満屋八丁堀店」(写真右)と「三越八丁堀店」(写真左)。天満屋八丁堀店は2012年に閉鎖され、ヤマダ電機LABI、ユニクロ、丸善などが入居する商業ビルに改装。(2015.12)

旧天満屋の向かいの「福屋八丁堀本店」。1938年竣工で原爆投下の被害を受けた被爆建物(その後増築)。(2023.4)

広島市で創業した家電量販店「エディオン」の本店(写真左)と西館(写真中央)。(2023.4)

紙屋町の「そごう広島店」。3階に郊外バス路線、高速バス路線の拠点となる「広島バスセンター」を併設。(2023.4)

そごう広島店の北に隣接する再開発ビル「基町クレド」(1994年開業)。「そごう広島店新館」(写真左)と35階建ての「リーガロイヤルホテル広島」(写真右)。(2023.4)

東西に577m続くショッピングストリート「本通商店街」。1日平均約10万人の人通りで賑わう。(2023.4)

本町通商店街に面する広島発祥のベーカリー「アンデルセン本店」。被爆によって大きな被害を受けた1925年竣工の旧三井銀行広島支店を買い取り改装。(2023.4)

2021年に竣工した19階建ての「広島銀行本店」。(2023.4)

1936年竣工の「旧日本銀行広島支店」。現存する被爆建物の一つで現在は広島市に無償貸与。(2023.4)

毛利輝元が築城した「広島城」。被爆によって焼失後、1991年に復元された「二の丸表御門」。(2025.11)

初詣のメッカ、広島城内の「広島護国神社」。(2023.4)

原爆投下により倒壊、1951年に再建された「広島城天守閣」。(2025.11)

約2900戸が入居する大高正人設計による「市営基町高層アパート(1978年竣工)」。(2025.11)

1階部分はピロティになっており駐輪場等に利用。(2023.4)

2階に人工地盤を設け、人車の流れを分離する構造。人工地盤下に設けられた商業施設「基町ショッピングセンター」。(2023.4)

人工地盤の下に設けられた商店街。空き店舗が散見されるものの、味のある店舗が軒を連ねている。(2023.4)

2009年に閉鎖された初代「広島市民球場」の「ライトスタンド跡」。一部保存されていたが2022年に完全撤去。(2015.11)

旧広島市民球場跡地に2023年に開業した商業施設「SHIMINT HIROSHIMA」。(2023.4)

グラウンドを彷彿とさせる広場を中心に低層のカフェやレストランが囲う。(2023.4)

2016年開業の屋上に広大な展望台を設置した「おりづるタワー」。(2023.4)

広島東洋カープの日本シリーズ制覇やセリーグ制覇を記念する「勝鯉の森」。(2023.4)

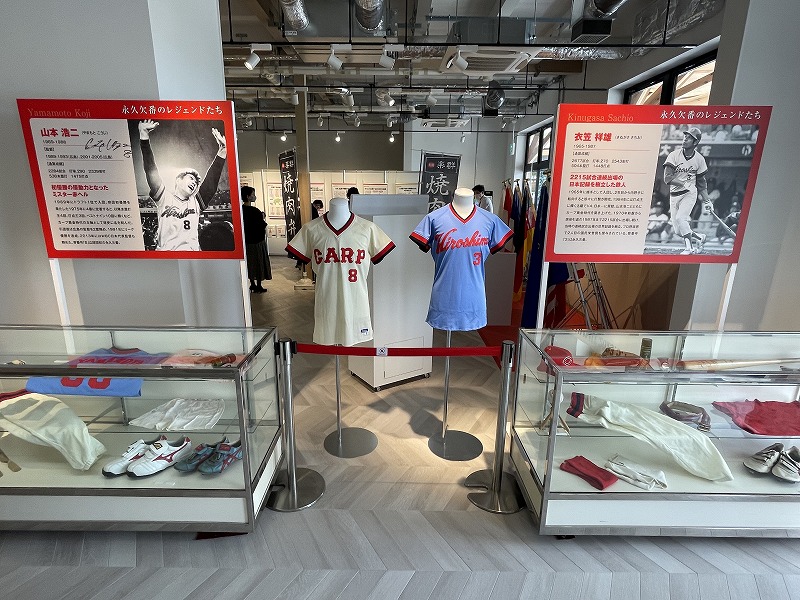

「SHIMINT HIROSHIMA」で展示されていたカープの歴史。(2023.4)

歴代名選手のサイン。(2023.4)

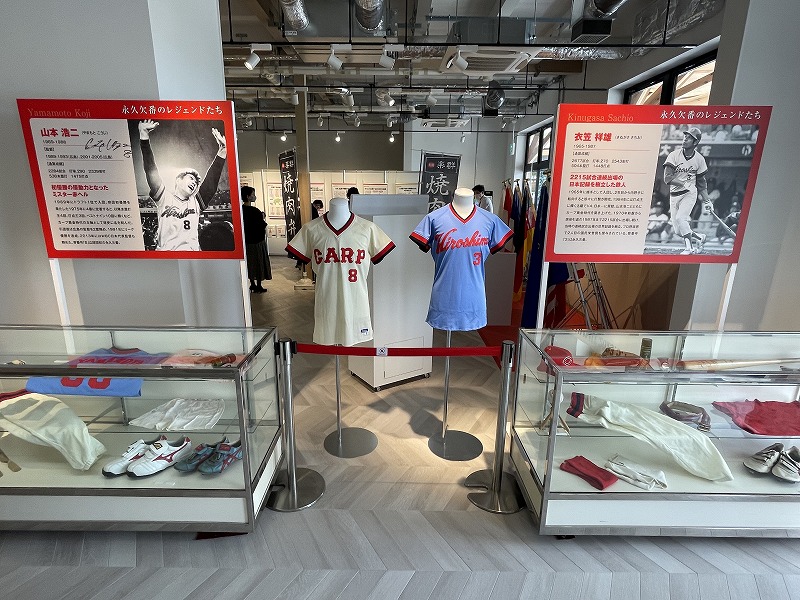

カープの歴史を作ったミスター赤ヘルこと山本浩二と鉄人・衣笠祥雄の所縁の野球用具。(2023.4)

開催を翌月に控えた「G7広島サミット」の演台模型。(2023.4)

爆心地から最も近い学校だった「本川(ほんかわ)国民学校」の遺構を整備した「本川小学校平和資料館」。校舎にいた教員、生徒410余人全員が爆死したという。(2023.4)

祈りの場として保存された地下室。合掌。(2023.4)

「旧太田川(本川)」(写真右)と「元安川」の合流地点。デルタの北端一帯が「平和記念公園」。(2023.4)

平和の大切さを全世界に伝える平和記念碑「原爆ドーム(旧広島県産業奨励館)」。爆心地から160m。(2015.11)

1929年に「大正屋呉服店」として建設され、被爆した建物を修復、改装した公園内の「レストハウス」。(2023.4)

核兵器と戦争のない世界を目指して建立された梵鐘「平和の鐘」。この鐘の音が全世界に届くのはいつの日や。(2023.4)

原爆で亡くなった子供たちの慰霊碑として建てられた「原爆の子の像」。(2023.4)

「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」の碑文が刻まれた「原爆死没者慰霊碑」。平和の池、原爆ドームが一直線に並ぶ。(2023.4)

被爆者の遺品や被爆の惨状を示す写真や資料を展示する1955年開館の「広島平和記念資料館」。(2023.4)

1階部分にピロティを設けることで横のラインを強調するとともに慰霊碑と原爆ドームを一直線上に見通せるランドスケープを実現した丹下健三の出世作。(2023.4)

修学旅行の中高生で混雑する館内。外国人見学者も多い。(2023.4)

人影の石、黒焦げの弁当箱、核の恐ろしさを今に伝える貴重な資料館。核保有国の指導者は一度は来館して欲しい。(2023.4)

熱で折れ曲がった鉄骨の梁。(2023.4)

イサム・ノグチが欄干を設計した元安川に架かる「平和大橋」。(2023.4)

路面電車とJRが接続する「横川駅」。国産乗り合いバス発祥の地としても知られる。(2015.12)

1994年に開業した市の中心部と市北西部の住宅街を結ぶゴムタイヤ走行の「アストラムライン」。(2023.4)

始点「本町駅」~「新白島駅」間の約1.9kmは地下鉄として運行。(2023.4)

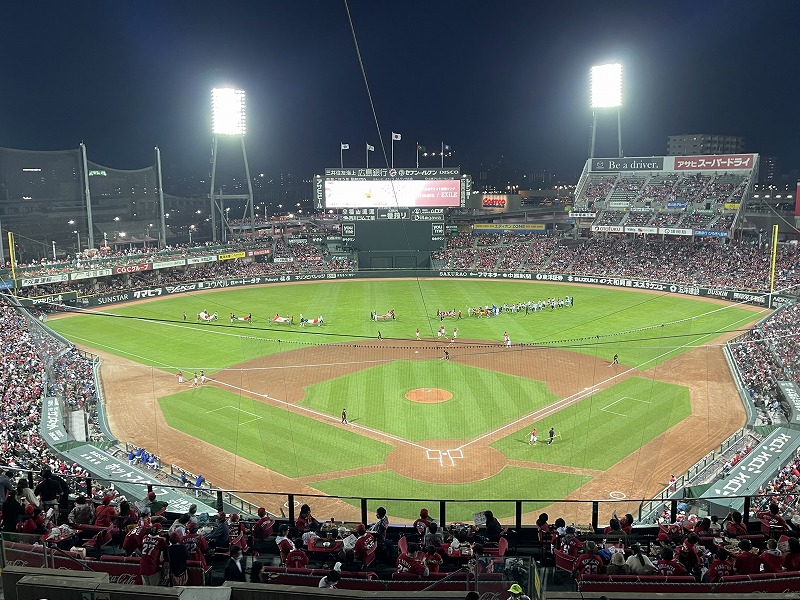

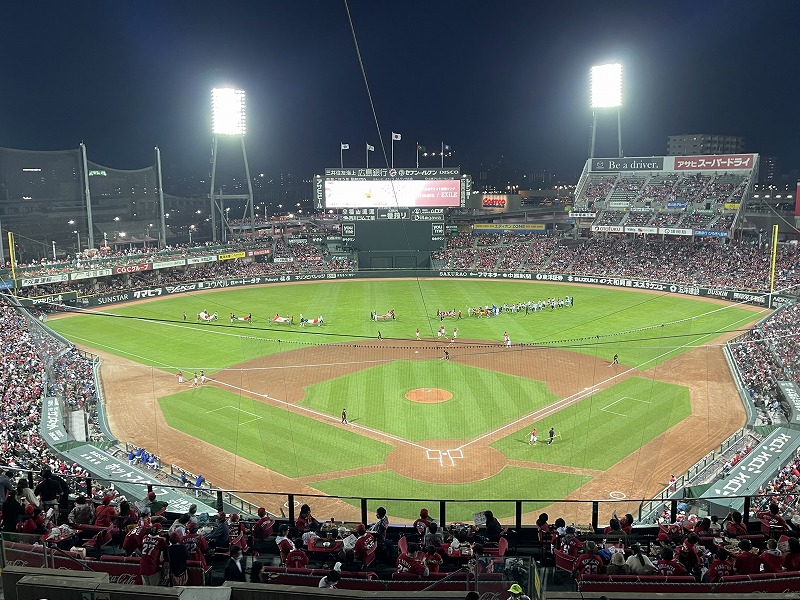

2009年に約90億円の建設費で開業した広島東洋カープの本拠地「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島」。(2023.4)

2023年4月21日の対ベイスターズ戦。(2023.4)

5回裏が修了するとG7広島サミットを前に各国の国旗が横断。残念ながら0-1で惜敗。(2023.4)

2015年10月3日の対ヤクルト戦。Aクラス争いの最中だったため満席。残念ながら逆転負け。(2015.10)

テーブルで焼肉やバーベキューを楽しみながらも観戦できる。(2015.10)

球場内のスポーツジムからはランニングしながら観戦。球場に来ること自体がエンターテイメント。(2015.10)

2024年に完成したサンフレッチェ広島のホームスタジアム「エディオンピースウィング広島」。(2025.11)

広場を中心に多くの店舗が展開する「ひろしまスタジアムパーク」。(2025.11)

キャプテン翼による平和へのメッセージ。(2025.11)

見学ツアーに参加。水の都ひろしまをイメージした群青色から白色に変わるグラデーションの座席。(2025.11)

寛ぎながら観戦できるVIPルーム。(2025.11)

自動車工学に基づいたベンチのシート。(2025.11)

歴代のサンフレッチェの名選手が迎える「広島サッカーミュージアム」。中央上は森保監督。(2025.11)

館内にはサッカーを学べるスペースも。(2025.11)

100万人都市の夜景を一望。(2023.4)

広島電鉄宇品線の終点「広島港」。(2023.4)

G7広島サミットの会場となる「グランドプリンスホテル広島」(1994年開業)。(2023.4)

ロビーウエディングではバージンロードとして使用される「光の階段」。(2023.4)

G7広島サミットを祝した参加国+EUの国旗をモチーフとした兜。(2023.4)

「プリンスホテル港」と「宮島港」を約26分で結ぶ「瀬戸内シーライン」の高速艇。(2023.4)

瀬戸内海を一望する絶景ポイントに立地。(2023.4)

明治期に干拓によって陸続きとなった「宇品島」。(2023.4)

「お好み焼き村」内の「八昌」のお好み焼き。(2016.6)

八丁堀の「くにまつ」の広島名物「汁なし担担麺」。濃厚で辛めのタレが麺に絡み、ネギの甘味が引き出される。(2015.11)

炭と具材を買ってから自分で焼く宇品の「カキ小屋」。(2015.12)

表裏3分ほど焼いたのち、ポン酢をつけて食す。(2015.12)

広島駅前の「ひろしまお好み焼き物語」。10軒以上の屋台が並ぶ。(2015.12)

「電光石火」の広島風お好み焼き。中の焼きそばと卵が絶妙に絡まり、まろやかさを増す。(2015.12)

レトロで庶民的なフードコート「ほのぼの横丁」。(2023.4)

寿司は1貫150円~、天婦羅は「天ぷらの日」は全品110円。(2023.4)

焼き鳥もオーダーできる。(2023.4)

広島県トップに戻る

342025.呉市

人口 239,894人(3位/14市)

一人あたり課税対象所得 129万円(4位/14市)

財政力指数 0.60(8位/14市)

主な事業所 ジャパンマリンユナイテッド(IHI)、日本製鉄、日新製鋼、王子製紙

主な出身有名人 広岡達郎、藤村富美男、島谷ひとみ

※1 データは2013年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

古くから天然の良港を中心に栄え、戦中は帝国海軍の拠点として人口40万人を有する都市となった。現在も海上自衛隊の基地が立地。

市の中心駅、呉線「呉駅」。列車の接近メロディーは宇宙戦艦ヤマトの主題歌。(2023.4)

造船の町をアピールする目的で駅北口に設置された「スクリュー」のモニュメント。(2023.4)

駅北口の展望。駅直結の「そごう呉店」(写真左)は2013年に閉店、10年後の2023年に解体工事が開始。解体後は高層マンションが建設される予定。(2023.4)

1978年開業の「福屋呉店」(写真左)とアーケード商店街「れんがどおり」(写真右)。(2023.4)

「れんがどおり」には文字通りレンガが敷き詰められている。食事処やスイーツ、土産物店などが軒を連ねる。(2023.4)

「れんがどおり」の一角に設置された「街かど市民ギャラリー90」。入場無料。(2023.4)

4階には「宇宙戦艦ヤマト」など松本零士の作品を展示。ヤマト隊員のコスプレもできるとのこと。(2023.4)

直筆の色紙や作中の機器のモデルとなった軍用機器などを展示。(2023.4)

2016年に公開されたアニメ映画「この世界の片隅に」の主人公、すずと周作。(2023.4)

「れんがどおり」正面向いの「海軍さんの珈琲」。「戦艦大和の中で飲んだ珈琲は、とても美味しかった」という元乗組員の一言から創業者が旧帝国海軍で飲まれていたコーヒーを再現。(2023.4)

つつじが彩る「中央公園」。(2023.4)

中央公園に隣接する「呉市役所」。2016年に重厚な左右対称のデザインの新庁舎が完成。(2023.4)

1809年に建てられた三棟並列型の「旧澤原家住宅三ツ藏」。(2023.4)

映画「この世界の片隅に」で登場した旧眼鏡橋前の「旧呉海軍下士官兵集会所」。海兵はこの建物で家族と面会していたという。(2023.4)

映画「海猿」のロケで使用された「両城の200階段」。(2023.4)

予想以上に急で特に下りは要注意。(2023.4)

呉の平野部は狭く、山肌に家が建つ地域も多い。(2015.11)

標高737mの「灰ヶ峰」から見晴らす中心市街地。(2015.11)

2005年に開館した「大和ミュージアム」。開業10年目で入場者数1000万人を突破。大和は沈んだが、今も確実に地域に貢献。(2015.11)

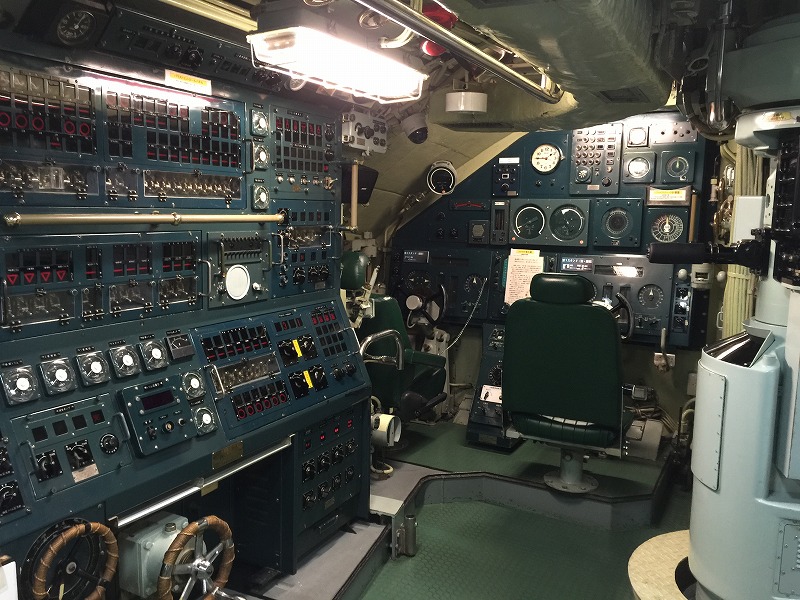

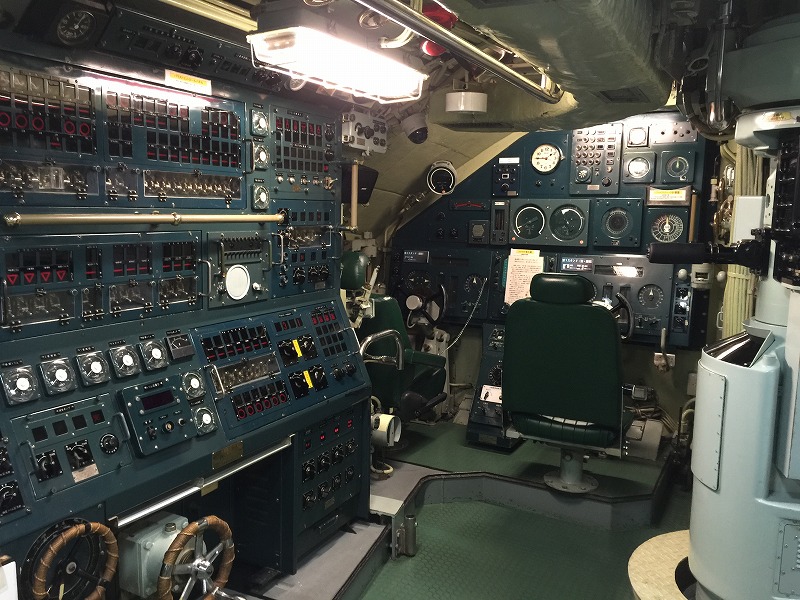

大和ミュージアムに隣接する「てつのくじら館」(海上自衛隊呉史料館)。引退した本物の潜水艦「あきしお」を展示。(2015.11)

乗組員のベッドや館長室、コックピットなど潜水艦の内部が見学できる。(2015.11)

「旧呉鎮守府司令長官官舎」跡地を整備した「入船山記念館」。入口に移築された「旧呉海軍工廠塔時計」。(2023.4)

「郷土館」(写真左)と「高角砲砲身」(写真右)。(2023.4)

英国風の「旧呉鎮守府司令長官官舎」。正面は洋館、奥は日本家屋の和洋折衷。加藤友三郎、鈴木貫太郎など後に総理大臣になった元司令長官も居住。(2023.4)

イギリスのジョージアン様式の特徴を引き継ぐ「客室」。壁全面が金唐紙で覆われている。(2023.4)

1902年築の石造瓦屋根の「旧高烏(たかからす)砲台火薬庫」。(2023.4)

東郷平八郎が1890年から約1年7ヶ月の呉在任中に居住した「旧東郷家在宅離れ」。(2023.4)

国内で唯一潜水艦を間近で見ることができる公園「アレイからすこじま」。(2023.4)

潜水艦の艦上に整列する海上自衛官。(2023.4)

一艇が何処やに出航。かように公開できるのも平和の産物か。(2023.4)

「アレイからすこじま」前のカフェ「港町珈琲店」。(2023.4)

潜水艦を間近で望むテラス席。(2023.4)

ご当地グルメ「呉海自バーガー」。魚のすり身に野菜などを混ぜてカツにしたご当地グルメ「ガンス」を海自オリジナルソースで絡めてバンズに挟む。(2023.4)

旧海軍工廠跡に残る「れんが倉庫」。現在も地元企業の物流拠点として稼働中。(2023.4)

戦艦大和を建造した呉海軍工廠を前身とする「ジャパン・マリンユナイテッド呉事業所」のドック。(2023.4)

旧呉海軍工廠の山側は機密保持のためレンガ掘が設置されていた。戦後、レンガ堀は撤去され「歴史の見える丘公園」として整備。工廠の礎石を集めた「記念塔」。(2023.4)

旧呉海軍工廠のドックで建造された戦艦大和の犠牲者の鎮魂を祈って建てられた「大和之碑」。(2023.4)

ラーメン、おでん、鉄板焼など多数の屋台が深夜まで営業する「蔵本通り」。(2015.11)

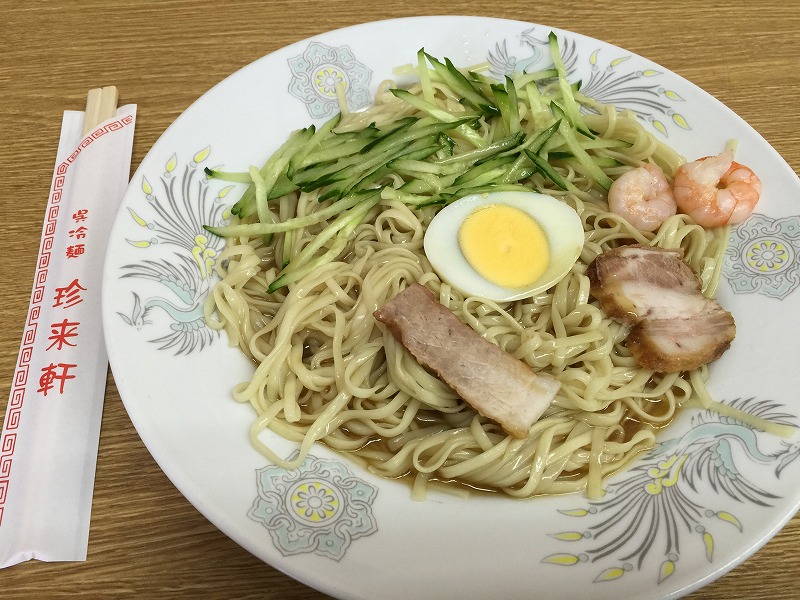

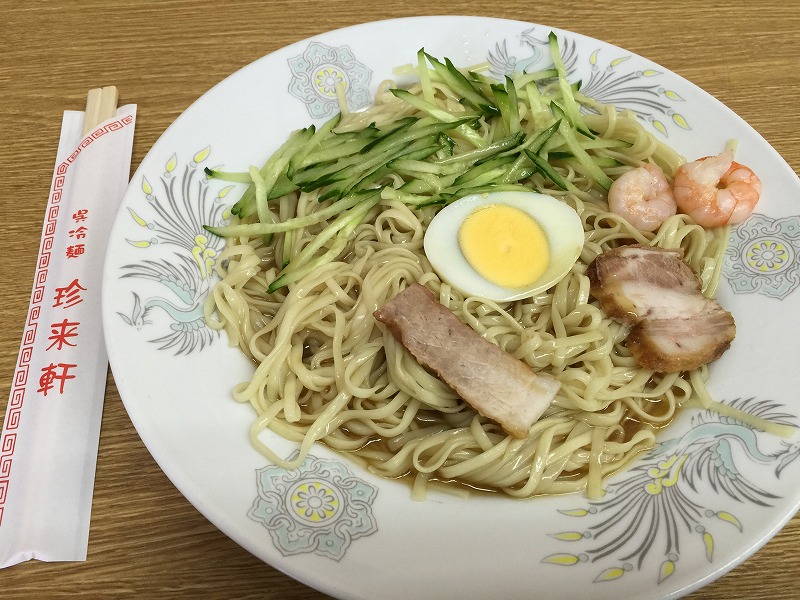

ピリ辛の呉冷麺を代表する「珍来軒」の冷麺。コシのある麺は食べ応えがあり、酸味も程よく効いて美味。(2015.11)

1921年開業の「いせ屋」のカツ丼と肉じゃが。デミグラスソースが掛かっている洋風のカツ丼。(2015.11)

「旬鮮割烹すし活」の「おまかせにぎり定食」。旬な活きネタをリーズナブルに堪能。(2023.4)

「徳兵衛呉駅ビル店」の「豚肉玉子かき入りお好み焼き」。程よい焼き加減の広島県産の牡蠣がネギやキャベツとマッチ。(2023.4)

大ぶりのイカやタコをふんだんに使用した「お好み焼き トッキー」の「海鮮スペシャル」。(2025.11)

倉橋島と本土の間の「音戸の瀬戸」。幅は僅か約90mで潮の流れが目に見えて速い。手前が音戸大橋(1961年竣工)。(2015.11)

2013年に完成した「第二音戸大橋」。(2025.11)

日本一短い航路として知られていた「音戸の渡し船」。残念ながら2021年に廃止。(2023.4)

「音戸の瀬戸公園」から望むつつじで彩られた「音戸大橋」のループ。(2023.4)

手前が本州側のループ、奥が倉橋島側のループ。(2025.11)

長く突き出た本瓦の軒が特徴的な隈研吾設計による「呉市音戸市民センター」(2008年築)。音戸の集落とも調和したデザイン。(2025.11)

2基の高炉を有する「日本製鉄瀬戸内製鉄所呉地区」。約3000人の雇用を創出していたが、2021年に高炉を停止、2023年9月に閉鎖予定。(2023.4)

本土から下蒲刈島、上蒲刈島、豊島、大崎下島、愛媛県岡村島を結ぶ「安芸灘とびしま海道」の最初の橋、「安芸灘大橋」(橋長1,175メートル、2000年開通)。(2015.11)

朝鮮通信使をもてなした下蒲刈島。朝鮮通信使の資料を展示する「松濤園」。(2025.11)

上蒲刈島と豊島を結ぶ「豊島大橋」(橋長903メートル、2008年開通)。(2015.11)

みかん畑沿いの海道には幾多のみかんの無人販売所が並ぶ。(2015.11)

斜面に居を構える「下蒲刈島」の街並み。(2015.11)

潮待ちの港とした栄えた「大崎下島」の港町「御手洗(みたらい)」。街並み保存地区として再整備。(2025.11)

昭和30年代、40年代の玩具を展示する「御手洗昭和館」。(2025.11)

かつての映画館「乙女座」。2002年に復元。(2025.11)

花道もある畳敷きの客席。(2025.11)

レトロな外観の診療所。(2015.11)

航路の安全を祈願する「恵美須神社」の鳥居。(2015.11)

灯台の役割を果たした石灯籠が建つ「千砂子波止(ちさごはと)」。(2025.11)

鯛めしと真穴子丼が同時に堪能できる「舟月楼 燈楽」の「よくばりめし」。(2025.11)

最後の橋「岡村大橋」。橋の先は愛媛県今治市に属する「岡村島」。(2015.11)

広島県トップに戻る

342033.竹原市

人口 28,667人(12位/14市)

一人あたり課税対象所得 107万円(11位/14市)

財政力指数 0.62(7位/14市)

主な事業所 三井金属鉱業、アヲハタ、電源開発竹原発電所

主な出身有名人 池田勇人、竹鶴政孝

※1 データは2013年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

瀬戸内海に面し、江戸時代に製塩、酒業で栄え、今も古い街並みを残す「安芸の小京都」。

市の中心駅、呉線「竹原駅」。駅南は「三井金属鉱業竹原製煉所」。(2022.5)

浜主(塩田の持ち主)の屋敷として1872年に建てられた「旧笠井邸」。見事な木組みの天井。(2022.5)

旧笠井邸2階に展示された竹原を舞台としたアニメ「たまゆら」のキャラクター。(2015.11)

旧笠井邸2階から望む「本通り」の街並み。(2022.5)

棒瓦、漆喰壁、格子の江戸時代の風情を残す古い建物が並ぶ「本通り」の石畳の街並み。(2022.5)

道路排水溝の蓋も街並みと調和。(2022.5)

NHKの朝の連続ドラマ「マッサン」のモデル竹鶴政孝氏(ニッカウィスキー創業者)の生家「竹鶴酒造」。(2022.5)

製塩業や醸造業など手広く商いを手掛けた松坂家が江戸時代末期に建てた唐破風の屋根や出格子など堂々とした構えの「旧松坂家住宅」。(2022.5)

瀬戸内産のワインを販売する「瀬戸内醸造所竹原直売所」。(2022.5)

1871年に建てられた「初代郵便局跡」。写真右奥は「西方寺」。(2022.5)

城郭のような石垣を構える「西方寺」の石段。(2022.5)

清水寺を彷彿とさせる西方寺の「普明閣(ふめいかく)」。(2022.5)

「普明閣」の舞台から一望する黒瓦の家並み。(2022.5)

製塩業の歴史などを展示する「竹原市歴史民俗資料館」。(2022.5)

資料館庭の竹鶴政孝と妻リタの銅像。(2022.5)

江戸時代の医学者頼春風が医業を開業した「春風館」(写真左奥)と頼春風の養子が建てた「復古館」(写真左手前)。(2022.5)

「NIPPONIA HOTEL 竹原 製塩町」の宿泊棟(写真左)とフロント(写真右)。宿泊棟が分散する街並みに溶け込むホテル。(2022.5)

竹原市出身の高度経済成長の立役者で自民党宏池会の祖、「池田勇人元総理の銅像」。(2022.5)

「たけはら美術館」で開催されていた池田勇人展。若いころ大病で大蔵省をいちど退職、数年後に奇跡的に完治、復職したとは存じなかった。(2015.11)

大崎上島、大崎下島と結ぶフェリーをデッキから見送る「みなとオアシスたけはら」。(2022.5)

パーキングエリア「エデンの海」から望む瀬戸内海に浮かぶ島々。(2022.5)

総出力130万kWの石炭火力「J-POWER(電源開発)竹原火力発電所」。(2022.5)

忠海の「味処日之出」の牡蠣の天麩羅。旨味が凝縮。(2015.11)

忠海港からフェリーで渡る「大久野島」は、多くの野ウサギが生息することで有名。白人の外国人も多く来ていた。(2015.11)

エサはフェリー乗り場のみ販売されており、島内では販売されていないので要注意。(2015.11)

座っているだけでエサを求めてウサギが集まってくる。(2015.11)

島内には戦中、毒ガスの極秘工場が立地。煉瓦造りの建物は「毒ガス資料館」。(2015.11)

毒ガス工場のあった頃に使用されていた発電所跡。廃墟につき立入禁止。(2015.11)

大久野島は花崗岩質の島。花崗岩から直接自生する松。(2015.11)

広島県トップに戻る

342041.三原市

人口 99,636人(7位/14市)

一人あたり課税対象所得 118万円(8位/14市)

財政力指数 0.63(6位/14市)

主な事業所 三菱重工、帝人、今治造船、シャープ

主な出身有名人 村田兆治

※1 データは2013年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

かつては三原城の城下町として栄え、高度経済成長期は工業都市として栄えた県中央に位置する街。

山陽本線、山陽新幹線、呉線が乗り入れる「三原駅」。(2022.5)

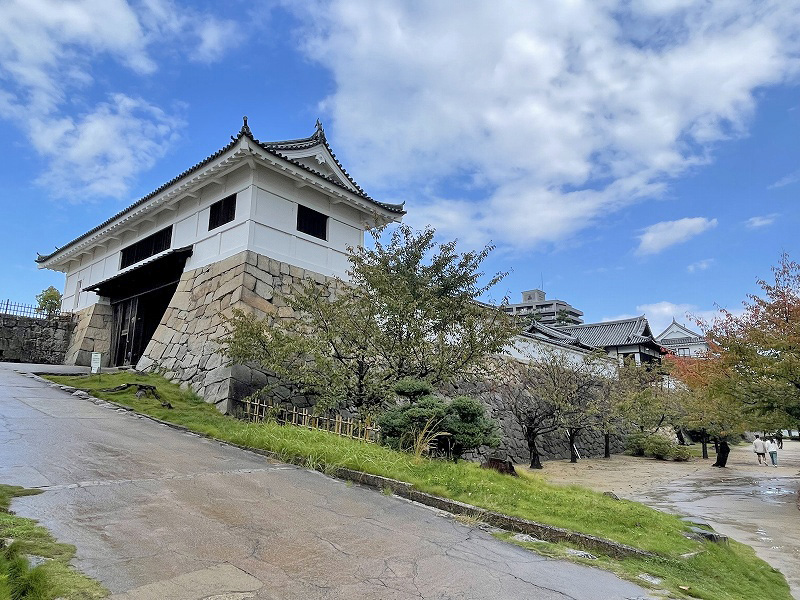

小早川隆景によって築城された「三原城」。(2022.5)

かつては海に向かって開いており、満潮時には海の上に浮かんで見えたことから「浮城」と呼ばれていた。三原駅南口に掲げられた1802年に三原城を描いた絵画の複製。(2022.5)

「三原駅」の新幹線ホームは「三原城」の上に設置。(2022.5)

石垣をくり貫いた「三原駅北口」。(2022.5)

駅前に建つ市の名産品蛸のモニュメント。(2022.5)

噴水で水浴びをする蛸。(2022.5)

三原駅南口前の天満屋三原店の跡地に2020年に移転した「三原市立図書館」。(2022.5)

飲食店が並ぶ「マリーンロード」。(2022.5)

「おはぎのこだま」でテイクアウトした「タコ飯」。歯ごたえのある蛸が散りばめられ、蛸の旨味がしみ込んだ炊き込みご飯とマッチ。(2022.5)

因島や生口島、佐木島など瀬戸内海の島々の玄関口となる「三原港」。(2022.5)

「曙橋」から望む「三原港」。(2022.5)

三原港を望む「旧三原市役所」。(2015.12)

2019年に新庁舎に建て替えられた「三原市役所」。(2022.5)

三原港に面した50万㎡の敷地を有する「帝人旧三原工場」。(2015.12)

帝人は2018年に撤退。跡地に建設中のSC「アクロスプラザ三原」。(2022.5)

2022年6月にはエディオン、ウォンツなどが開業予定。(2022.5)

南に隣接する1998年開業のSC「フジグラン三原」。(2022.5)

海水浴場「三原市すなみ海浜公園」。(2022.5)

瀬戸内海に浮かぶ「高根島(こうねしま)」(写真左、尾道市)と天然記念物ナメクジウオの生息地「有竜島(うりゅうとう)」(写真右)。(2022.5)

幸崎町の海岸から望むしまなみ海道「多々羅大橋」(全長1480m)。(2022.5)

LNG船等大型船舶を製造する「今治造船広島工場」。(2022.5)

広島県トップに戻る

342050.尾道市

人口 145,937人(5位/14市)

一人あたり課税対象所得 117万円(8位/14市)

財政力指数 0.60(8位/14市)

主な事業所 尾道造船、ジャパンマリンユナイテッド、横浜ゴム、LIXIL

主な出身有名人 平山郁夫、大林宣彦、ポルノグラフィティ(岡野昭仁・新藤晴一)、かわぐちかいじ、東ちづる、湊かなえ、山本モナ

※1 データは2013年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

古くから海運の集散地として栄えた「寺と坂と海の街」。小津安二郎監督の東京物語や大林宣彦監督の尾道三部作など多くの映画の舞台となった。

2019年に新駅舎が誕生した市の中心駅、山陽本線「尾道駅」。(2025.11)

1999年に駅南口に開館したコンサートホール「しまなみ交流館(テアトロシェルネ)」(写真左)。(2025.11)

大林宣彦監督の尾道三部作の1つ「時をかける少女」でロケでも使用された「艮(うしとら)神社」(写真左)と市街地と千光寺山山頂を結ぶ「千光寺山ロープウェー山麓駅」(写真右)。(2015.12)

「艮(うしとら)神社」の樹齢900年の大楠と社殿。原田知世が演じる主人公はここで時空を超えた。(2025.11)

千光寺山山頂から見下ろす「尾道水道」と「向島」。(2015.12)

千光寺山の中腹に建つ「千光寺」。(2015.12)

麓付近に建つ「天寧寺・海雲塔」。(2015.12)

風情のある「千光寺山」の石畳の坂道。(2015.12)

猫の細道。多くのリノベカフェがしのぎを削っている。(2015.12)

ほんとうに猫がいた。(2015.12)

JR尾道駅と千光寺山ロープウェー山麓駅を結ぶ「尾道本通り」。(2015.12)

尾道水道に面した「尾道市役所」。絶景を眺めながら仕事ができる職員は幸せ者。(2015.12)

2020年に完成した新庁舎。海にせり出す外観が特徴的。(2025.11)

屋上デッキから望む「尾道水道」(写真左)と「千光寺山(標高144m)」(写真右)。(2025.11)

尾道ラーメンの名店「朱華園」。(2015.12)

「朱華園」の中華そば。尾道ラーメン特有の背脂が鶏がらベースのあっさりスープと絡まって絶妙なまろやかさを醸し出している。(2015.12)

2019年に暖簾を降ろした朱華園の創業者の奥様と娘さんが2020年に開業した「中華そば 朱」。懐かしの味を見事に復刻した「中華そば」。(2025.11)

「尾道ラーメン しょうや」の「味玉尾道ラーメン」。熟成醤油を使用した素朴な味わい。(2025.11)

東京物語など尾道を舞台にした映画の資料を集めた「おのみち映画資料館」。(2015.12)

館内にはポスターの他、映画のガイドブックも自由に閲覧できる。ただし、大林作品は見当たらなかった。(2015.12)

大林宣彦監督の尾道三部作の1つ「転校生」のロケで使用された「御神天満宮」の石段。映画ではこの階段で男女が入れ替わった。(2025.11)

レトロな電気店。(2025.11)

「時をかける少女」にも登場した時計店。(2025.11)

向島と因島を結ぶ「因島大橋」(橋長1270メートル、1983年竣工)。しまなみ海道の2番目の橋(最初は新尾道大橋)。(2015.12)

因島の名産はっさくが中に入った「はっさく大福」。酸味のきいた甘味で、歯ごたえもあってとても美味しい。(2015.12)

戦国時代に活動した村上水軍に関する資料を展示する「因島水軍城」。(2025.11)

因島と生口島を結ぶ「生口橋」(橋長790メートル、1991年竣工)。直線のラインが美しい国内初の複合斜張橋。(2015.12)

生口島出身の日本美術界の巨匠の絵画を展示する「平山郁夫美術館」。(2025.11)

写真撮影可の館内(フラッシュ、三脚は不可)。(2025.11)

瀬戸田港の「しおまち商店街」。(2025.11)

生口島の蛸料理店「憩」の蛸飯。蛸飯は蛸のうま味がよく浸み込む絶品。(2015.12)

朝採れの蛸の刺身。柔らかくて噛みごたえ抜群。(2015.12)

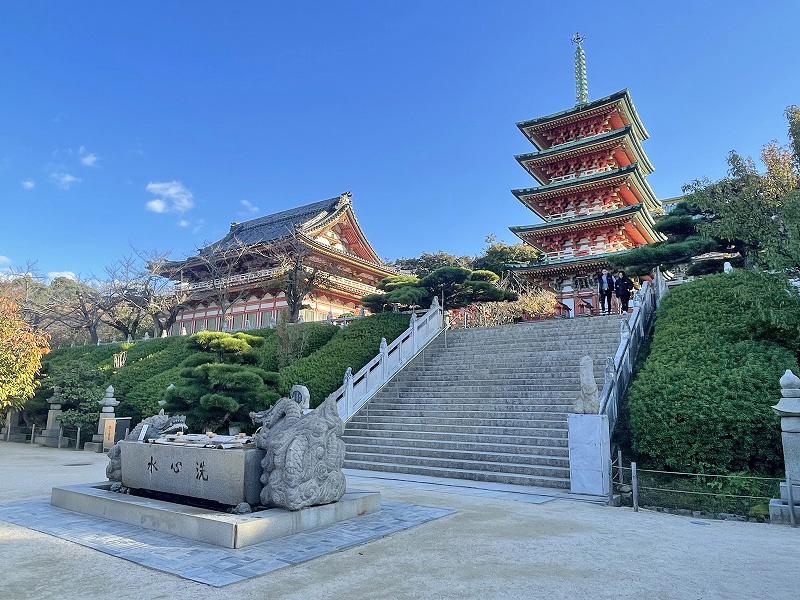

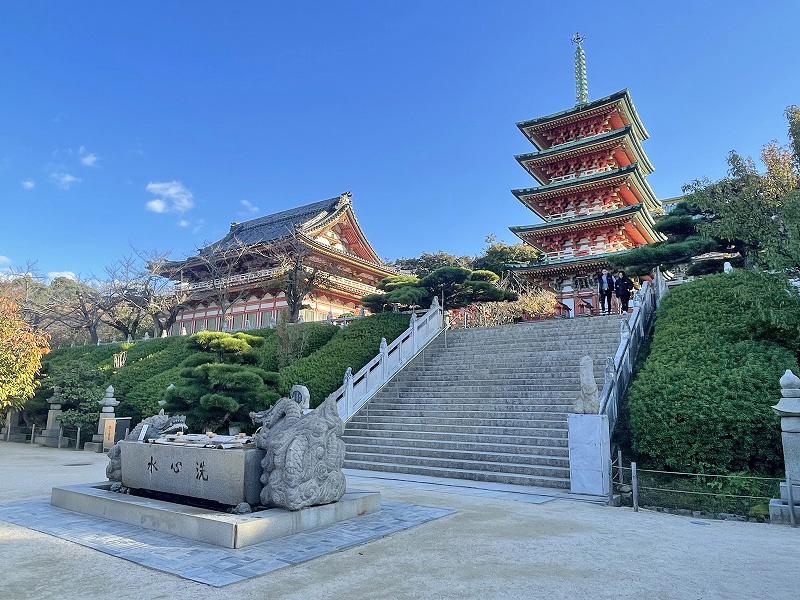

1936年創建の「耕三寺(こうさんじ)」。地元出身の実業家金本耕三氏が私財を投じて建立。寺全体が博物館法によって博物館として指定。(2025.11)

日光東照宮陽明門をモチーフにした門。(2025.11)

平等院鳳凰堂を模した建物。(2025.11)

耕三寺の門前に軒を連ねる土産物店。(2025.11)

生口島の至る所に広がるみかん畑とレモン畑。(2015.12)

撮影スポットのレモンのオブジェ。(2025.11)

穏やかな海に面した「瀬戸田サンセットビーチ」。(2015.12)

生口島と愛媛県今治市の大三島を結ぶ全長1480mの「多々羅大橋」。(2025.11)

広島県トップに戻る

342076.福山市

人口 465,645人(2位/14市)

一人あたり課税対象所得 124万円(6位/14市)

財政力指数 0.80(3位/14市)

主な事業所 JFEスチール、シャープ、三菱電機、常石造船

主な出身有名人 宮沢喜一、井伏鱒二、島田荘司、世良公則

※1 データは2013年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

広島県東端の工業都市。古くから福山藩の藩都として栄えた広島県第2の都市。近年は「ばらの街」としてPR。

山陽本線、山陽新幹線、福塩(ふくえん)線が乗り入れる「福山駅」。(2025.11)

駅前の待ち合わせスポット「五浦釣人(いづらちょうじん)像」。通称「釣り人像」。(2022.5)

福山駅南口のバス乗り場と「天満屋福山店」(写真左)。(2015.12)

天満屋横の「元町通り商店街」。(2015.12)

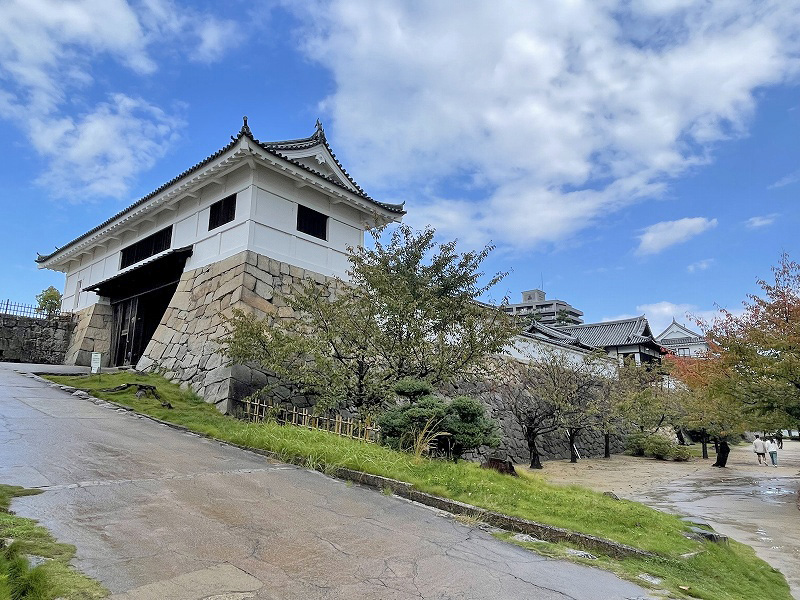

徳川家康の従兄弟、水野勝成によって築城された「福山城」(1966年再建)。(2015.12)

伏見城から移築された「筋鉄御門」。(2025.11)

同じく伏見城から移築された「伏見櫓」。(2025.11)

1966年に復元された「福山城天守閣」。(2025.11)

2022年の改修で復元された鉄板に覆われた北側の天守閣。(2025.11)

福山城公園内に個人の別荘として建てられた「福寿会館」。ルネサンス風の洋館。(2025.11)

日本庭園越しに望む福山城天守閣。(2025.11)

新幹線上りホームから見晴らす夜の「福山城」。(2025.11)

「広島県立歴史博物館」(写真左)と「福山美術館」(写真中央)。(2015.12)

「福山神社」に続く「宮通り」。(2015.12)

1992年竣工の近代的な「福山市役所」。(2025.11)

約280種5,500本のばらが咲き誇る「ばら公園」。(2022.5)

毎年5月に開催される「福山ばら祭り」のメイン会場。(2022.5)

バラのトンネル。公園近隣の住民が戦災で荒廃した街に潤いを与え、人々の心に和らぎを取り戻そうとばら苗約1,000本を植えたのが「ばらのまち福山」の嚆矢とされる。(2022.5)

大きな花弁が特徴の「グルス アン バイエルン」。このまま花束になりそう。(2022.5)

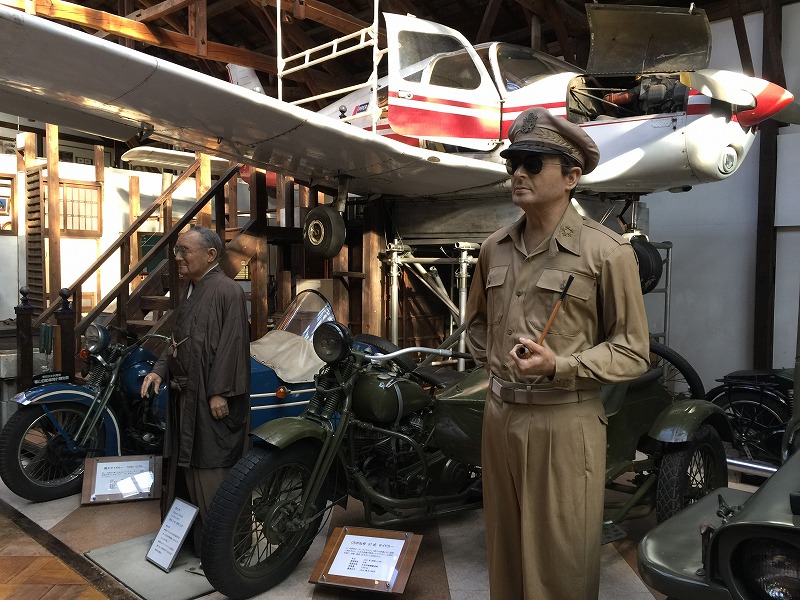

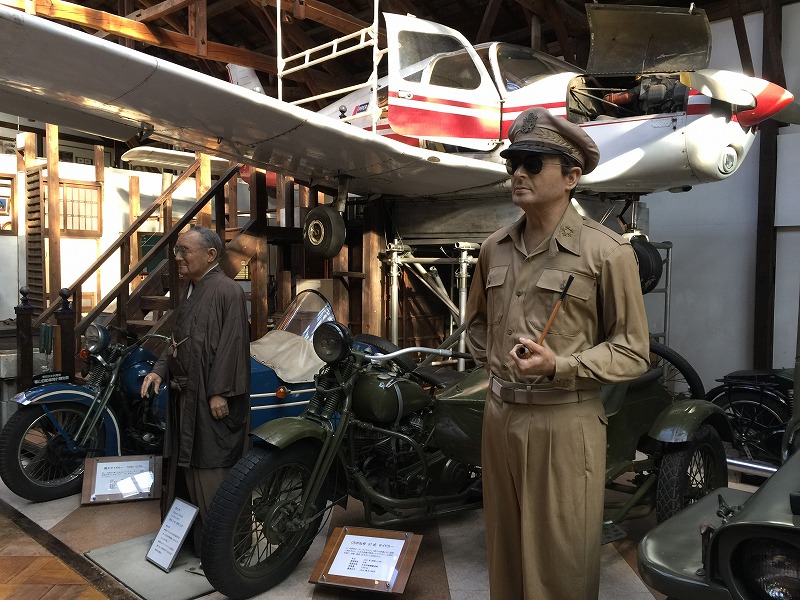

地元実業家の能宗氏が開館した「自動車時計博物館」。(2015.12)

館内にはクラシックカーや古時計、蝋人形が所狭しと陳列。(2015.12)

クラシックカーのドアを開けてシートに座ることができる。(2015.12)

戦後日本をつくった二人の男。マッカーサーと吉田茂。(2015.12)

幕末の福山藩主で幕府の老中として安政の改革に取り組んだ阿部正弘(写真右)。写真左は言わずと知れたペリー。(2015.12)

潮待ちの港「鞆の浦」のシンボル「常夜燈」。宮崎駿監督によるアニメ「崖の上のポニョ」は鞆の浦をイメージして作られたという。(2015.12)

穏やかな鞆の浦の海。(2022.5)

迷路のように続く石畳の路地。(2022.5)

築220年の「旧魚屋萬蔵宅」をリノベーションした「御舟宿いろは」。(2022.5)

古民家をリノベーションした大福専門店「汐ノ音」。(2022.5)

鞆の浦の海をイメージした「鞆ソーダ」。(2022.5)

朝鮮通信使の迎賓館としても使用された高台に建つ「福禅寺對潮楼」。(2022.5)

座敷からの展望は絶景。「いろは丸事件」の際に坂本龍馬ら海援隊と紀州藩が談判を行った地としても知られる。(2022.5)

埋め立て前は眼下が海だったという。(2022.5)

「鞆城跡」の展望台から望む鞆の浦の全景。アルファベットの「C」の字を描き、前の小島が防波堤の役割を果たす天然の良港。(2022.5)

約9km先に望む「JFEスチール西日本製鉄所」。(2022.5)

福山駅構内で販売されている「蛸飯の駅弁」。(2015.12)

「中華そば そのだ」の正統派尾道ラーメン「中華そば」とジューシーで素朴な「シューマイ」。(2022.5)

広島県トップに戻る

342084.府中市

人口 42,960人(9位/14市)

一人あたり課税対象所得 107万円(12位/14市)

財政力指数 0.48(10位/14市)

主な事業所 リョービ、北川鉄工所

主な出身有名人 高橋一三、伊原春樹、田中卓志

※1 データは2013年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

広島県南東部の内陸工業都市。家具や味噌が有名。

市の中心駅、福塩線「府中駅」。(2025.11)

1872年に料理旅館と創業した「恋しき」。当時としては珍しかっただろう木造3階建て。

「恋しき」の裏側。日本庭園やカフェもある。ウエディングもできる。

日本一の高さ8.4mの「金毘羅神社」の石灯篭。

岡山資本の百貨店「府中天満屋」。スーパーのように広い駐車場を前面に有する。

府中市は家具作りで有名。「府中家具」の直売場。

豚バラ肉の代わりにミンチ肉を使った広島風お好み焼き「府中焼」をB級グルメとして売り出し中。

「古川食堂」の府中焼。確かに肉にうま味がある。

広島県トップに戻る

342092.三次市

人口 56,725人(8位/14市)

一人あたり課税対象所得 108万円(10位/14市)

財政力指数 0.33(12位/14市)

主な事業所 マツダ試験場、JUKI、京セラディスプレイ、ミヨシ電子

主な出身有名人 辻村寿三郎(人形作家)、二岡智宏、福原忍、梵英心、氷川勝浩

※1 データは2013年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

広島県北部の中心都市。三次盆地ではワインも生産。

卯達の似合う町。

人形作家の「辻村寿太郎美術館」。

門前に人形店が並ぶ「住吉神社」。

三次市のシンボル「巴橋」。

「巴橋」からの展望。左が西条川、右が馬洗川。ここで合流し、少し下流で江の川に合流。

観光ワイナリー「広島三好ワイナリー」。

地下のワイン貯蔵庫。

ワインの試飲コーナーもあったが、車で来たためぶどうジュースのみ試飲。

三次運動公園内にある「あそびの王国」。運動公園内には野球スタジアムもある。

三次市が事業主体の「トレッタみよし」。野菜などの販売とレストラン。レストランは1,080円で食べ放題のバイキングで行列が出来ていた。

マツダの試験運転場。内部は見えないように木と壁で囲っている。

三次名物の「わに」。「わに」とはサメのことで、サメの刺身を食す習慣があるとのこと。サメ肉は日持ちするため山間部の三次まで人力で運んでも刺身で食べられたことに由来。

広島県トップに戻る

342106.庄原市

人口 39,624人(10位/14市)

一人あたり課税対象所得 96万円(14位/14市)

財政力指数 0.26(14位/14市)

主な事業所 ヤマモトロックマシン本社

主な出身有名人 亀井静香、谷繁元信

※1 データは2013年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

広島県北東部に位置する行政面積県内最大の市。

黒瓦屋根が特徴的な芸備線の「東城駅」。隣の野馳駅から岡山県となる。

東城駅近くのレトロな外観の「東城消防署」。

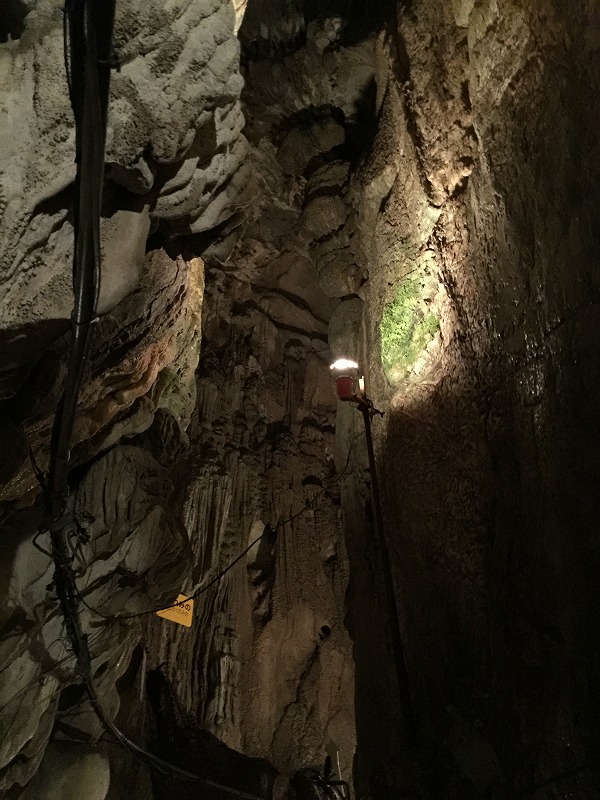

帝釈川がカルスト台地を浸食して作り上げた大渓谷「帝釈峡」。

川が岩の柔らかい部分を浸食してできた天然橋、天然記念物の「雄橋」。

同じく天然橋の「唐門」。

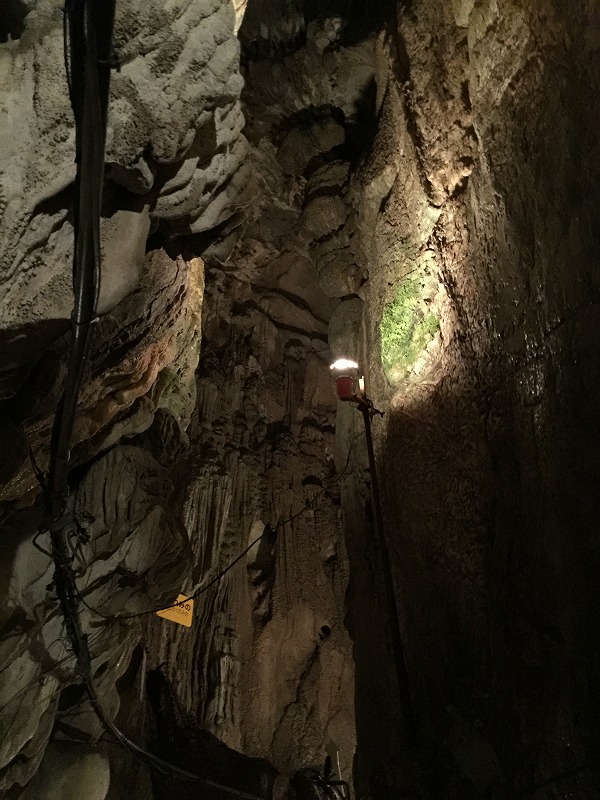

鍾乳洞「白雲洞」。

庄原市は石灰石の採掘量が全国有数でコンクリート工業が盛ん。

日本を代表する削岩機メーカーの「ヤマモトロックマシン」は庄原で創業。

昭和初期に建てられた擬洋風建築の「ヤマモトロックマシン」の工場。

広島県トップに戻る

342114.大竹市

人口 28,384人(13位/14市)

一人あたり課税対象所得 125万円(5位/14市)

財政力指数 0.86(1位/14市)

主な事業所 三菱レイヨン、ダイセル、三井化学、日本製紙

主な出身有名人 石本美由起

※1 データは2013年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

山口県に隣接する瀬戸内工業地域の一拠点。工業の街で財政力指数は県内随一。

2023年に新駅舎が完成した市の中心駅、山陽本線「大竹駅」。(2023.10)

建築資材メーカー丸井産業の創業家が2023年に開館した「下瀬美術館」。(2023.10)

アートの中でアートを観るをコンセプトに坂茂が設計。(2023.10)

水盤の上に並ぶ8棟のカラフルな「可動展示室」。水盤の水位を上げると浮力で浮き、配置パターンを変えられる。(2023.10)

「可動展示室」の内部。(2023.10)

フランスの工芸家エミール・ガレの作品に登場する草木を再現した「エミール・ガレの庭」。(2023.10)

広島城藩主福島正則が1608年に支城として築いた「亀居(かめい)城跡」。(2023.10)

堤高120mの中国地方最大の重力式コンクリートダムの「弥栄ダム」(1991年竣工)。(2023.10)

山間部で見られる石灰岩の巨大な採石場。(2015.11)

瀬戸内海に面した「三菱レイヨンの工場」。臨海部の多くは重化学工業の工場が立地。(2015.11)

数少ない漁港に置いてあった大量のホタテの貝殻。牡蠣はホタテの貝殻に幼生を付着させて養殖している。(2015.11)

広島県トップに戻る

342122.東広島市

人口 178,802人(4位/14市)

一人あたり課税対象所得 137万円(2位/14市)

財政力指数 0.82(2位/14市)

主な事業所 マイクロンメモリジャパン、シャープ、サタケ、賀茂鶴

主な出身有名人 岡田茂、岡本綾子

※1 データは2013年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

広島市の東に隣接し、旧西条町は古くから灘、伏見と並ぶ日本三大名醸地として知られる。広島大学移転後は研究機関や工場の進出が相次ぎ、広島市のベットタウンとして人口が増加。

市の中心駅、山陽本線「西城駅」。酒蔵巡りの起点。(2022.5)

「西城駅南口広場」からの市内の展望。(2022.5)

西条駅南口の東側には数多くの酒蔵が建ち並ぶ。「西条酒蔵通り」に面した観光案内所「くぐり門」。(2022.5)

西条酒蔵通りに面した「西城本町歴史広場」。西条を代表する赤レンガの煙突となまこ壁、赤瓦の景観。

西条の街並みを象徴するガラスで覆ったように輝く「赤瓦」。良質な粘土を1300度の高温で焼成することで耐寒性の高い丈夫な瓦になるという。(2022.5)

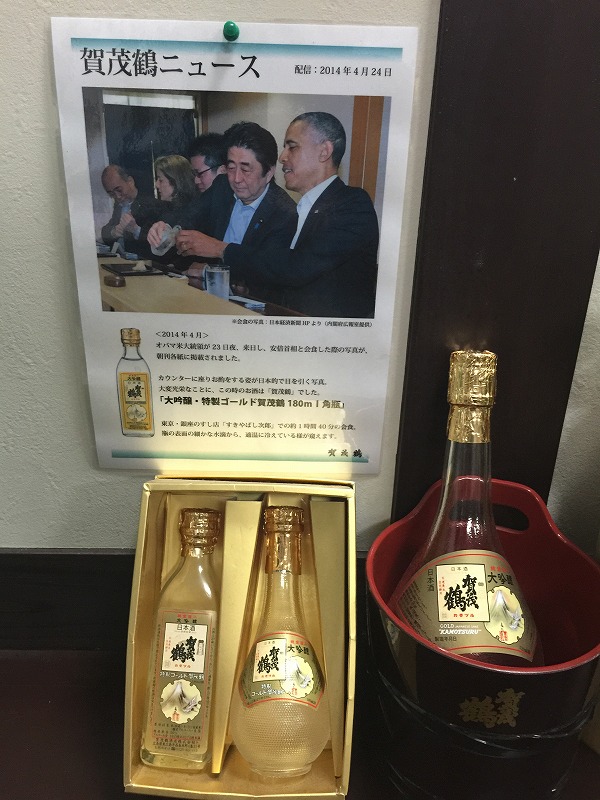

「賀茂鶴酒造本店」のレトロな洋館。(2022.5)

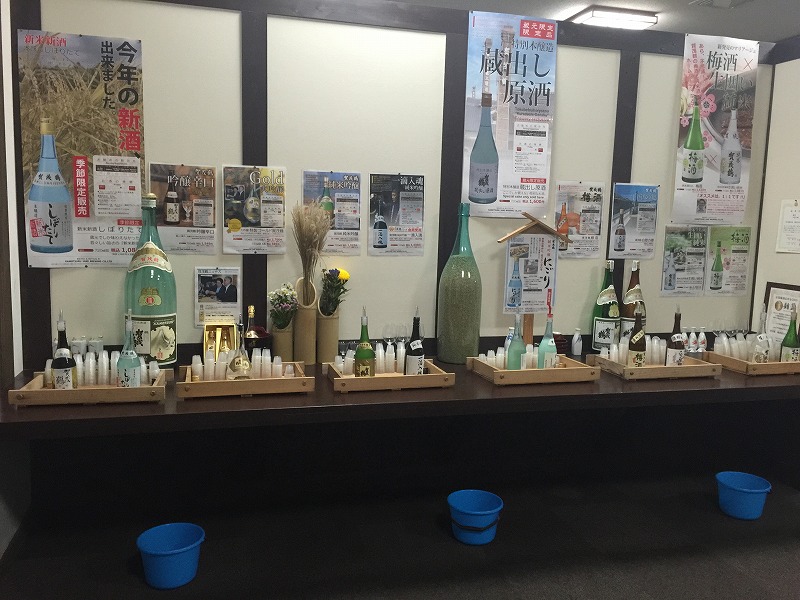

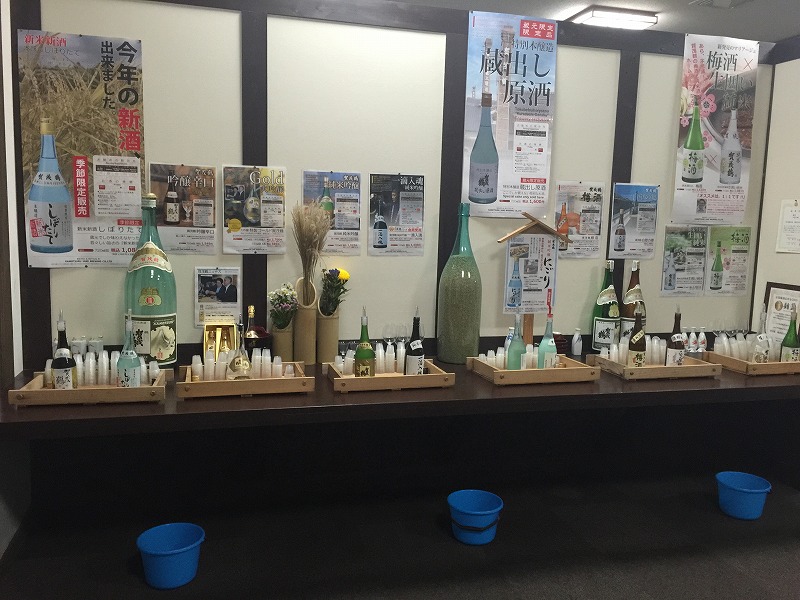

どの酒蔵も見学と試飲ができる。外国人も多く見学に来ていた。(2015.11)

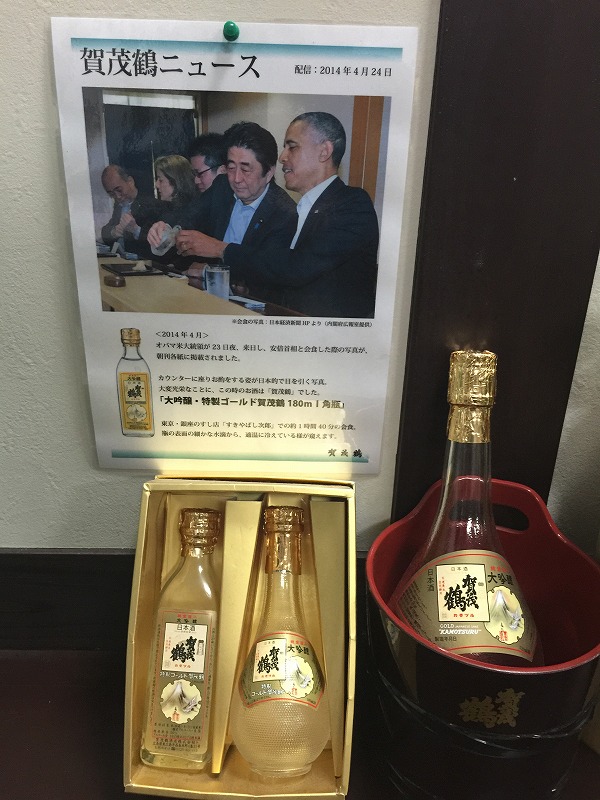

オバマ大統領が訪日した際に安倍首相と杯を交わした「大吟醸ゴールド賀茂鶴」。(2015.11)

加茂鶴の仕込み水として使用される「加茂鶴福神井戸」。素材の繊細な味を引き出すことから緑茶や炊飯、料理全般に適しているため汲みに来る住民が後を絶たない。(2022.5)

白壁、なまこ壁の路地。(2022.5)

「白牡丹」の白壁の蔵。(2022.5)

広島の日本酒は軟水なので甘口が多いと言われるが、西条の水は中硬度のミネラル水なのであっさりしており口あたりがいい。(2015.11)

こちらは「福美人」。どの酒蔵も白壁に煉瓦の煙突で雰囲気を醸しだしている。(2022.5)

西条盆地の湧水が無料で開放されており、ボトルを持参する市民も多く来館。(2022.5)

1コイン(100円)で35ccの試飲が可能。(2022.5)

加水する前の原酒。濃厚な味わい。(2015.11)

西条駅近くの海鮮料理店「暖流」のカキフライ。クリーミー、ホクホクで美味しい。(2015.11)

西条駅北口の太陽に照らされた赤瓦が輝く「教善寺」。(2022.5)

黒瀬川にかかる幅36m、落差15mの「吾妻子(あづまこ)の滝」。花崗岩の岩盤を浸食。(2022.5)

赤瓦の駅舎が特徴的な山陽新幹線の単独駅「東広島駅」。西条駅までバスで19分。(2022.5)

敷地面積250haと単一キャンパスとしては筑波大学に次ぐ広さを有する「広島大学東広島キャンパス」。(2015.11)

構内のお洒落なカフェ。(2015.11)

原生林に囲まれた構内の池。(2015.11)

広島県トップに戻る

342131.廿日市市

人口 117,245人(6位/14市)

一人あたり課税対象所得 133万円(3位/14市)

財政力指数 0.67(5位/14市)

主な事業所 カルビー、ウッドワン、チチヤス

主な出身有名人 広瀬叔功、蓑田浩二、青山祐子

※1 データは2013年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

広島市の西に隣接する市。平成の大合併で宮島町と合併。

市の中心駅「廿日市駅」南口。2015年に完成した三角屋根の橋上駅舎。(2023.4)

駅舎は鉄骨造だが内外装には多くの地場産の木材を使用。小屋組みの天井空間し、木の町として栄えてきた歴史を表現。(2023.4)

市名の由来ともなったとされる「廿日市駅通り商店街」。けん玉発祥の地とされることから愛称は「けん玉商店街」。(2023.4)

マンションやスーパーが整然と並ぶ駅北口のロータリー。(2023.4)

広島港・宮島港間の約17.7kmを約32分で結ぶ「瀬戸内シーライン」の高速艇。(2023.4)

宮島桟橋から厳島神社まで約350mにわたって食事処や土産店が軒を連ねる大賑わいの「表参道商店街」。(2023.4)

「牡蠣屋」の「牡蠣屋定食」。焼き牡蠣、牡蠣フライ、牡蠣めし、牡蠣のオイル漬け、牡蠣の赤出汁、牡蠣の佃煮と牡蠣づくし。揚げたての牡蠣フライはふんわり、ジューシーで素材の美味しさが引き立てられる。(2023.4)

鹿は島では神の使いとして大切に見守られている。(2023.4)

日本三景の一つ「安芸の宮島」を代表する「厳島神社大鳥居」。(2023.4)

海の上に社殿を設けた世界遺産「厳島神社」。平清盛が篤く信仰し、寝殿造りの社殿を築いたとされる。(2023.4)

鮮やかな朱色の柱や梁で囲まれた「回廊」。(2023.4)

厳島神社の入口に建つ「客(まろうど)神社」(写真手前)。陸側は「豊国神社(千畳閣)」(写真奥左)と「五重塔」(写真奥中央)。(2023.4)

日本三大舞台の一つに数えられる「高舞台」。(2023.4)

「平舞台」の先端「火焼前(ひたさき)」と「大鳥居」。行列ができる絶好の写真スポット。(2023.4)

1407年の創建とされる高さ27mの「五重塔」。(2023.4)

信仰の対象、弥山(みせん)を登る「宮島ロープウェー」。山麓の「紅葉谷駅」から中間駅の「榧谷駅」までは多数の搬器が循環する循環式ロープウェー。(2023.4)

「榧谷駅」で中間点で2台の搬器が擦れ違う交走式ロープウェーに乗り換えて終点の「獅子岩駅」に登る。(2023.4)

標高433mの「獅子岩展望台」。(2023.4)

「獅子岩展望台」から見晴らす瀬戸内海の絶景。正面に浮かぶのは江田島。(2023.4)

広島市街地方面の展望。(2023.4)

干潮時には歩いて「大鳥居」の下を通れる。(2023.4)

無料で「潮干狩り」も楽しめる。(2023.4)

JR西日本の「宮島連絡船」。青函連絡船、宇高連絡船の廃止により日本唯一の鉄道連絡船となった。(2023.4)

山陽本線「宮島口駅」の東200mに位置する「宮島口桟橋」と宮島の玄関口「宮島フェリーターミナル」との間の約2kmを約10分で結ぶ。海側にホテルやマンションが建ち並ぶ本州側の街並み。(2023.4)

なだらかな丘陵上に宮島を展望できる住宅街が形成。(2023.4)

宮島名物の「にぎり天」。しょうがやアスパラなどいろいろ種類がある。揚げたてはホクホクで美味しい。(2015.11)

広島県トップに戻る

342149.安芸高田市

人口 31,202人(11位/14市)

一人あたり課税対象所得 103万円(13位/14市)

財政力指数 0.32(13位/14市)

主な事業所 西川ゴム工業

主な出身有名人 田丸美寿々

※1 データは2013年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

広島県中北部の市。かつての毛利元就の本拠地。

レトロな洋館を彷彿とさせる芸備線「甲立駅」。

毛利元就が広島城に移るまで拠点を置いていた「郡山城」があった山。山城で現在は曲輪が残るのみ。

有名な三本の矢の石碑。アベノミクスではありません。

1974年に完成した「土師(はじ)ダム」。堤高50m、堤頂長300mの重力式コンクリートダム。

「土師ダム」によって「江の川」を堰き止めて作られた人造湖「八千代湖」。

サンフレッチェ広島の練習拠点「吉田運動公園」のサッカー練習場。

広島県トップに戻る

342157.江田島市

人口 26,301人(14位/14市)

一人あたり課税対象所得 111万円(9位/14市)

財政力指数 0.36(11位/14市)

主な事業所 中国化薬

主な出身有名人 灘尾弘吉、栗原恵

※1 データは2013年

※2 括弧内の順位は県内14市における順位

戦前、戦中に海軍兵学校が置かれていたことで知られる広島湾に浮かぶ島嶼。

呉市の倉橋島との間の「早瀬瀬戸」に架かる「早瀬大橋」。1973年に橋の完成によって音戸大橋を経由して本土と繋がる。(2015.11)

旧海軍兵学校の生徒倶楽部「橋中生徒倶楽部」の建物を改築した「ふるさと交流館」。観光案内所や無料休憩所として活用。(2023.4)

旧海軍兵学校の敷地を転用した「海上自衛隊 幹部候補生学校 第1術科学校」。見学者は年間5万人にも達する。(2023.4)

1941年竣工の旧海軍兵学校庁舎を改修した「第1術科学校庁舎」。(2023.4)

1917年竣工の鉄骨煉瓦石造の「大講堂」。(2023.4)

「切串港」に向かう坂道から海越しに望む広島市街地。(2023.4)

「切串港」と広島市の「宇品港」を結ぶ「上村汽船」のフェリー。(2023.4)

「江田島湾」に浮かぶ牡蠣の養殖筏。(2023.4)

牡蠣の幼生を付着させるためのホタテの貝殻。(2023.4)

岸に引き上げられた牡蠣の養殖筏。(2023.4)

朝水揚げされた新鮮な江田島の魚介類を漁師から直接仕入れて提供する「ハジマリノテラス 江田島海鮮工房七宝丸」。(2023.4)

ショップで購入した海鮮丼や網焼き、コーヒーなどを持ち込める「ギャラリー」。(2023.4)

江田島の海を望むテラスで食す「海老と牡蠣の網焼き」。(2023.4)

広島県トップに戻る

343021.府中町

人口 52,196人

一人あたり課税対象所得 175万円

財政力指数

主な事業所 マツダ本社

主な出身有名人 吉川晃司、大下栄治、竹原慎二

※1 データは2023年

マツダの企業城下町。隣接自治体が次々と広島市と合併する中、豊かな財政を背景に独立を守ったため四方を広島市に囲まれている。2015年に人口が愛知県東浦町を上回り、全国最大の町となった。

町唯一の鉄道駅、山陽本線「向洋駅」。(2025.11)

「マツダ広島本社」(写真左)と企業立病院の「マツダ病院」(写真右)。(2025.11)

広島市にも跨る広大な「マツダ本社工場」。

「マツダミュージアム」の工場見学に参加。

「コスモスポーツ」など歴代の名車が展示。

バブル時代の象徴だった「ユーノスコスモ」。デザインは時代の最先端を走っていた。

マツダ車といえば三角形のローターが特徴的なロータリーエンジン。RX-8を最後に市販車から姿を消したが、研究は続けているとのこと。

黄金山から見た宇品工場。宇治品工場は広島市内だが、本社工場とは橋で連結。工場見学は宇品工場で行っている。当然ながら工場のラインは撮影禁止。

1998年に閉鎖されたキリンビール広島工場跡に開業した「イオンモール広島府中」。敷地、建物ともにキリンビールが所有。

一角には、キリンビールのオフィスも。

広島県トップに戻る

343048.海田町

人口 29,764人

一人あたり課税対象所得 166万円

財政力指数

主な事業所 東洋シート本社、キーレックス本社

主な出身有名人 織田幹雄、大下剛史、三村敏之

※1 データは2023年

広島市の南東に隣接するベッドタウン。

山陽本線と呉線が乗り入れる町唯一の鉄道駅「海田市(かいたいち)駅」。(2025.11)

区画整理された駅南口。(2025.11)

「西国街道」の街並み。(2025.11)

1789年築の「千葉家書院」。(2025.11)

同町出身の日本人初の金メダリストを顕彰した「織田幹雄記念館(海田公民館)」。ガラスに描かれた三段飛びのピクトグラム。(2025.11)

ホクホクで歯応えのある「鮮ばり来」の「タコの天ぷら」。(2025.11)

広島県トップに戻る

343072.熊野町

人口 23,258人

一人あたり課税対象所得 134万円

財政力指数

主な事業所

主な出身有名人 有吉弘行

※1 データは2023年

広島市の南東に接する熊野盆地の町。熊野筆の産地として知られる。

町名の由来ともなった「熊野本宮社」。(2025.11)

1724年に再建された「榊山神社」。宮大工鳥居甚兵衛による豪華絢爛な本殿。(2025.11)

広島県出身の池田勇人元首相の揮毫による「筆塚」。(2025.11)

熊野筆に関する資料を展示する「筆の里工房」。化粧用品など多種多様の熊野筆を販売。(2025.11)

広島県トップに戻る

343099.坂町

人口 12,654人

一人あたり課税対象所得 143万円

財政力指数

主な事業所 マツダ

主な出身有名人

※1 データは2023年

広島市と呉市に挟まれたベッドタウン。

町の中心駅、呉線「坂駅」。「坂町立図書館」を併設(写真右)。(2025.11)

駅直結の利便性の高い「坂町立図書館」。(2025.11)

駅北口の複合ショッピングモール「パルティ・フジ坂」。(2025.11)

「さか・なぎさ公園」から望む広島湾に架かる「海田大橋」。(2025.11)

広島県トップに戻る

343684.安芸太田町

人口 5,647人

一人あたり課税対象所得 104万円

財政力指数

主な事業所

主な出身有名人 源田実

※1 データは2023年

2004年に加計町、戸河内町、筒賀村が合併して誕生した県北西部に位置する山県郡の町。

2003年に廃駅となった可部線「加計(かけ)駅」のホーム。駅舎跡地には「太田川交流館」(写真右)が開館。(2025.11)

レトロな商店が軒を連ねる「加計本通り」。(2025.11)

旅館をリノベーションした日帰り温泉「月ヶ瀬温泉」。(2025.11)

中国自動車道戸河内ICを出てすぐに立地する「道の駅 来夢とごうち」。(2025.11)

「太田川上流の天然あゆの塩焼き」。卵の食感と旨味が凝縮された秋の味覚。(2025.11)

約16kmにわたって渓谷が続く「三段峡」。(2025.11)

しなやかに峡内に流れる「姉妹滝」。(2025.11)

広島県トップに戻る

343692.北広島町

人口 16,967人

一人あたり課税対象所得 126万円

財政力指数

主な事業所

主な出身有名人

※1 データは2023年

2005年に大朝町、芸北町、千代田町、豊平町が合併して誕生した県北西部に位置する山県郡の町。

毛利元就の次男吉川元春が築いた「吉川元春館跡」。(2025.11)

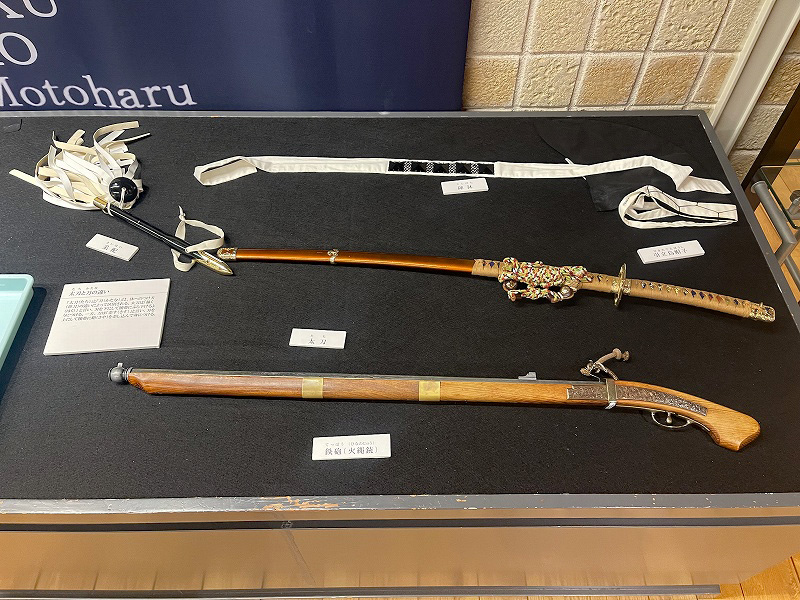

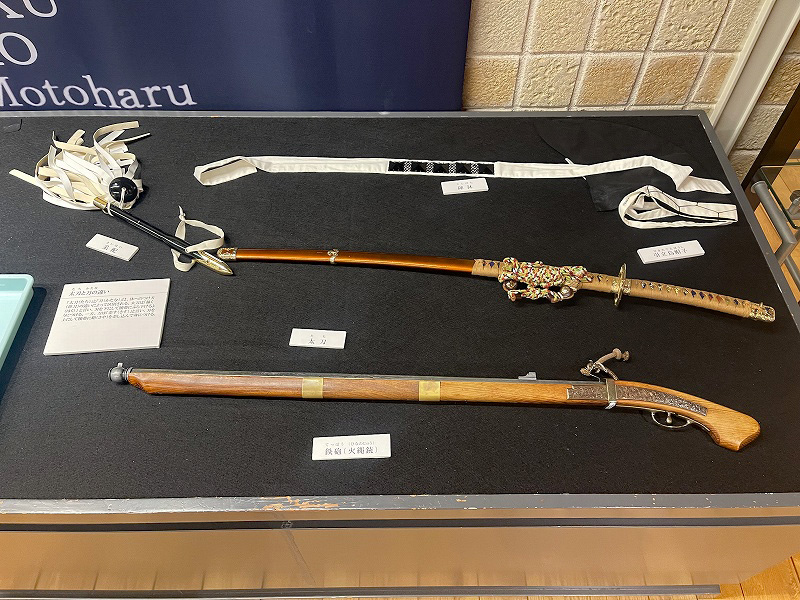

戦国武将吉川一族の資料を展示する「戦国の庭 歴史館」。(2025.11)

模造品の火縄銃や日本刀を手に持つことができる。火縄銃は想像以上に重かった。(2025.11)

無料で甲冑の試着も可。(2025.11)

合併と同時の2005年に新庁舎が完成した「北広島町役場」。(2025.11)

出雲地方から当地に伝わった神楽。子供たちが熱心に観劇。(2025.11)

中国自動車道千代田ICに隣接する「道の駅 舞ロードIC千代田」。(2025.11)

高速バス乗り場と路線バス乗り場を併設。(2025.11)

広島県トップに戻る

344311.大崎上島町

人口 6,851人

一人あたり課税対象所得 107万円

財政力指数

主な事業所 佐々木造船本社、小池造船本社

主な出身有名人

※1 データは2023年

瀬戸内海に浮かぶ芸予諸島の1つ大崎上島の町。古くから造船業が盛ん。

「明石港」に入港する土生商船のフェリー。大崎下島との間を15分で結ぶ。(2025.11)

木江温泉に隣接する円弧を描く「野賀海水浴場」。(2025.11)

「木江港」の街並み。(2025.11)

愛媛県大三島との間を結ぶ「大三島ブルーライン」のフェリー。(2025.11)

島には多くの造船所が立地。(2025.11)

広島県トップに戻る

344621.世羅町

人口 14,856人

一人あたり課税対象所得 116万円

財政力指数

主な事業所

主な出身有名人

※1 データは2023年

2004年に旧世羅町、甲山町、世羅西町が合併して誕生した県中央、世羅高原の町。

町唯一の鉄道駅、福塩線「備後三川駅」。(2025.11)

尾道自動車道世羅IC近くに開駅した「道の駅 世羅」。(2025.11)

猪肉や鹿肉などジビエ料理も販売。(2025.11)

世羅町は梨の産地としても知られる。梨の香りと風味を味わえる「世羅なしサイダー」。(2025.11)

世界最大規模の橋長172mの吊り橋「夢吊橋」。(2025.11)

黒瓦が特徴的な寺院風の「世羅町役場」。(2025.11)

「世羅きのこ園」産の「松きのこの天ぷら」。(2025.11)

広島県トップに戻る

345458.神石高原町

人口 8,146人

一人あたり課税対象所得 105万円

財政力指数

主な事業所 本社

主な出身有名人 、、

※1 データは2023年

2004年に油木町、神石町、豊松村、三和町が合併して誕生した県中西部、吉備高原の町。

もみじの名所として知られる臨済宗の「光信寺」。(2025.11)

本堂裏の見事な「枯山水庭園」。(2025.11)

手打ち蕎麦をふるまう食堂から窓越しに眺めるもみじの庭。(2025.11)

100人以上が座禅を組める「禅堂」。(2025.11)

合宿などで利用される「宿坊」。(2025.11)

「神石高原町立病院」(写真左)と「神石高原町役場」(写真右)。(2025.11)

国道182号線に面した「道の駅 さんわ182ステーション」。(2025.11)

名産のぶどうを販売。シャインマスカット1房が850円とお得。(2025.11)

生産量日本一のこんにゃくと神石牛を同時に味わえる「神石牛こんにゃく」。(2025.11)

広島県トップに戻る