給水契約上の地位確認等請求控訴、同附帯控訴事件

福岡高等裁判所 平成4年(ネ)第126号、第738号

平成7年7月19日 第三民事部 判決

控訴人・附帯被控訴人(以下「控訴人」という。)

(被告) 志免町

右代表者町長 南里久雄

右訴訟代理人弁護士 稲澤智多夫 稲澤勝彦 辻井治

被控訴人・附帯控訴人(以下「被控訴人」という。)

(原告) 東峰住宅産業株式会社

右代表者代表取締役 財津幸重

右訴訟代理人弁護士 山口定男 古賀義人 森元龍治 堺祥子

■ 主 文

■ 事 実 及び 理 由

一 本件控訴に基づき、原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。

二 被控訴人の当審における主位的請求(附帯控訴に基づき請求拡張した部分を含む。)及び当審における予備的請求をいずれも棄却する。

三 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

1 原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。

2 被控訴人の当審における主位的請求中、附帯控訴に基づき請求拡張した給水を求める部分に係る訴え及び予備的請求に係る訴えを却下する。

3 被控訴人の主位的請求(附帯控訴に基づき請求拡張した部分を含む。)及び予備的請求をいずれも棄却する。

4 本件附帯控訴を棄却する。

5 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

1 本件控訴を棄却する。

2 原判決主文第二項を附帯控訴(請求の拡張)に基づき、次のとおり変更する。

控訴人は、別紙物件目録二記載の建物について、被控訴人が平成2年5月31日付けで控訴人にした給水契約申込みを承諾し、同建物の着工又は完成を停止条件として給水せよ(主位的請求。なお、原審において棄却された「主位的請求」については、附帯控訴後、訴えそのものが取下げられた。)。

3 控訴人は、別紙物件目録二記載の建物について、同建物の着工又は完成を停止条件として給水せよ(予備的請求)。

4 控訴費用及び附帯控訴費用は控訴人の負担とする。

[1]一 本件は、被控訴人が別紙物件目録一記載の土地(以下「本件土地」という。)上に同目録二記載の建物(以下「本件マンション」という。)を建設するに当たって、水道事業者である控訴人に対し、右マンションのために給水するよう求めたところ、これを控訴人が拒否したことから、この拒否の当否が争われている事案である。

[2]1 被控訴人は、不動産の売買・賃貸・仲介・管理及び住宅開発全般に関する業務を目的とする会社であり、控訴人は、水道法6条にいう水道事業者である。

[3]2 被控訴人は、昭和63年8月18日、控訴人の水道事業の給水区域内に存在する本件土地をその前所有者白垣譲二らからマンション建設の目的で買い受け、その所有者となった。

[4]3 被控訴人は、本件土地上に本件マンションを建設することを計画し、控訴人に対し、まず平成元年12月18日に建築予定戸数540戸分の、次いで平成2年5月7日に右の建築予定戸数を減らして420戸分の、さらに同年5月31日に同じ420戸分の、3度にわたる給水申込みをした。

[5]4 しかし、控訴人は、控訴人の定める水道事業給水規則(以下「給水規則」という。)3条の2第1項が、新たに給水の申込みをする者に対して、「開発行為又は建築で20戸(20世帯)を超えるもの」もしくは「共同住宅等で20戸(20世帯)を超えて建築する場合は全戸」に「給水しない。」か「又は給水開始の時期を制限する。」旨を定めていることを根拠に、右の被控訴人の再三にわたる給水申込みを拒否している。

1 控訴人が給水規則3条の2第1項を根拠に被控訴人の給水申込みを拒否することは、水道法15条1項の「正当の理由がなければ、これ(給水契約の申込み)を拒んではならない。」との規定(以下単に「正当の理由」ともいう。)に牴触しないか。

2 給水規則3条の2第1項とは別に、控訴人が被控訴人の給水申込みを拒否し得る水道法上の「正当の理由」があるか。

3 被控訴人の給水申込みは、権利の濫用か。

4 控訴人の給水拒否は、信義則に違反するか。

5 本件マンションの着工又は完成を停止条件として給水を求める訴えは、不適法か。

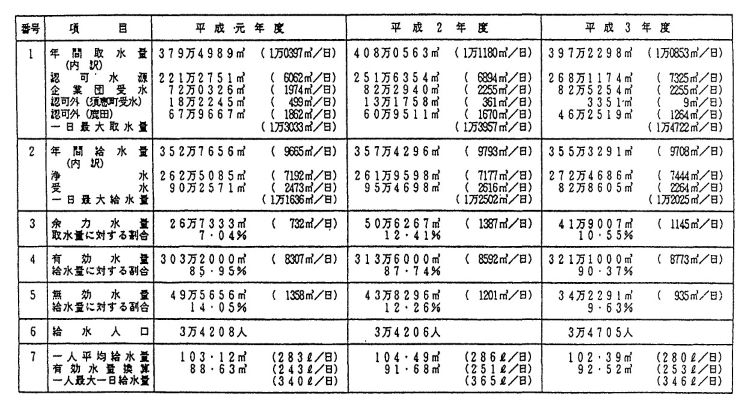

1 被控訴人

[6](一) 水道法15条1項の「正当の理由」とは,水道法固有の趣旨・目的からして給水契約の締結の拒否が是認される場合(例えば、給水能力を上回るため新規の給水ができない場合、配水管未設置の区域からの給水申込みで配水管設置に過大な費用がかかる場合、あるいは水道事業経営上、技術的に給水が困難な場合等)をいい、他の行政目的からする拒否は含まれない。

[7](二) ところで、給水規則3条の2第1項は、その性質上、水道法14条1項の「水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。」との規定にいう供給規程であるところ、この供給規程が水道法上の強行規定に違反してはならないことはいうまでもない。従って、給水規則3条の2第1項が、強行規定である水道法15条1項に違反しているならば、この規則を盾にして給水申込みを拒否することは許されない。ところが、右給水規則3条の2第1項は、給水申込みを拒否する場合を定めるのに止まって、前記(一)にいう給水契約の締結の拒否を是認し得る場合、すなわち「正当の理由」を直接に定めたものではないから、この規定の存在そのものが直ちに給水を拒否し得る「正当の理由」になるわけのものではない。そうすると、控訴人が給水規則3条の2第1項のみを根拠に給水申込みを拒否することは許されず、水道法上の「正当の理由」があって初めて給水申込みを拒否できるのである。

[8](三) 給水規則3条の2第1項の目的とするところは、実は控訴人の人口抑制策の実施にあって、水道法の趣旨・目的から逸脱する無効の規定である。そして、控訴人に水道法15条1項の「正当の理由」も存在しない。

2 控訴人

[9](一) 水道法が制定された昭和32年当時と今日とでは水を巡る状況は大きく変化しており、水道法にいう「正当の理由」の意義も、右状況の変化に伴い変遷することを免れない。当初、被控訴人のいうように、ひとり水道法固有の趣旨・目的のみに依拠して「正当の理由」の意義を固定的、限定的に解することも許されたかも知れないが、今日の水に関する状況のもとにおいては、「正当の理由」についての右のような理解は適切を欠く。すなわち、水道法1条及び2条によるとき、水道事業を担う市町村(水道法6条)は、当該行政区域内の自然的、社会的諸条件及びその変化に即し、総合的、長期計画的観点に立った合理的な水道事業計画の整備に関する施策の策定とこれの実施を義務づけられ、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するよう求められているが、この公衆衛生の向上と生活環境の改善も、水道法に基づく水道行政単独で達成し得るものではなく、他の諸々の行政需要に対する施策と総合的、調和的に対処することによって、ようやく達成し得るものである。そうであれば、「正当の理由」を判断するに当たっては、水を巡る当該市町村の自然的、社会的諸条件及びその変化に即し、他の行政需要に対する施策等との調和をも視野に入れながら、給水申込者の事情と市町村の事情を総合的に考慮して判断すべきである。

[10](二) 控訴人は、後記五・2において述べるとおり、慢性的に水不足の状況にあって、控訴人の努力にもかかわらず将来水不足が解消されるとは期待し難く、また福岡市に隣接して所在していることから、仮に本件マンションのような大規模な集合住宅に給水を認めると、近年の福岡市近郊の都市化に伴う人口の急増状況に照らし、他の同種業者らも次々に参入して大規模な集合住宅を建築して給水の申込みをするに至り、かくしては急激な需要増によって控訴人がたちまち水に不足することになることは明らかである。現に、控訴人のもとには、参入の機会を窺ういくつもの業者から問い合わせがあり、本件訴訟の成行きを注視している。

[11] 控訴人は、水を巡るこのような厳しい自然的、社会的諸条件のもとにあることから、公衆衛生の向上と生活環境の改善、すなわち町民らに将来とも長期的、安定的に清潔、安価な水を供給するために、給水規則でもって新規の給水について制限をすることになったものである。そして、給水規則3条の2第1項の目的が右のようなものである限り、それは水道法の趣旨・目的に沿うのみならず、その制限の程度、態様ともに、右の自然的、社会的諸条件に照らして適切、妥当なものであるから、この制限に反する給水申込みに対しては、直ちに「正当の理由」によってこれを拒否し得るものである。

[12](三) 給水規則3条の2第1項がたまたま人口増加の抑制に働いていることがあるとしても、右条項の本来の目的は右(二)に述べたとおりであって、人口増加の抑制は副次的に生じた現象である。

1 被控訴人

[13](一) 控訴人の水事情は、被控訴人の給水申込みを拒否しなければならない程逼迫しているわけではなく、むしろこれにじゅうぶんに応じることができる状況にある。それにもかかわらず、控訴人は、「正当の理由」の根拠になり得ない給水規則3条の2第1項を盾にして、被控訴人の給水契約締結の申込みを拒否しているものであり、控訴人には水道法上の「正当の理由」などない。

[14](二) 控訴人は、いわゆる認可外水源(水道法7条)である宇美川の農業用水を水利権者との間の取水契約によって転用、取水し、これを給水にまわしていることを挙げて、水不足の事情のひとつにしている。しかし、このような形態による取水は、昭和53年から開始されて今日まで継続しているのであって、今日においては安定した水源のひとつと評価し得る。とりわけ、控訴人は、平成4年10月には新鹿田貯水池を総工事費約7億5000万円の町費を支出して完成させ、ここに右の取水を貯水して適宜水道用水にまわしているのであって、このことからも控訴人が右の取水を河川法に違反するなどとは認識しておらず、むしろ将来とも安定した合法的な水源であると認識していることが明らかである。そうであるのに、控訴人は、本件訴訟においては、右の取水が違法であるといって水源の不足をいうのであって、信義則に反する対応といわねばならない。

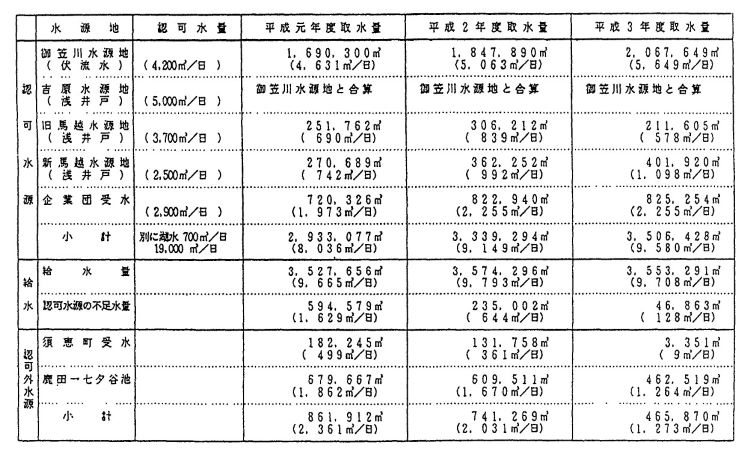

[15](三) 控訴人は、認可水源からの取水実績を示して、これがあたかもその取水能力であるかのようにいう。しかし、取水実績は、実際の給水量に応じて必要量を取水した結果の数値を示すのに止まり、水源の取水能力の程度までを示すものではないうえ、計画取水水量をも大きく下回っている。これに、前記(二)の認可外水源からの取水能力、福岡地区水道企業団(以下「水道企業団」という。)からの受水、新しい水源となるべき鳴淵ダムの完成、その他の諸事情を考慮すると、控訴人が被控訴人の給水申込みを拒否し得る「正当の理由」などまったくないというべきである。

2 控訴人

[16](一) 控訴人の平成元年度から平成3年度の間の取水・給水の実績は、別紙「取水・給水の実績表」及び「取水の内訳表」のとおりである。これから見るとき、認可水源からの取水だけでは慢性的に水が不足しており、水道企業団からの受水や認可外の農業用水のいわゆる「ヤミ転用」による取水を加えることによって、町民の水需要に何とか対応しているのが実情である。従って、控訴人としては、現在のみならず将来にわたって町民らに安定的に継続して清潔、安価な水を供給するためには、長期的視野に立って、水道行政上の施策を進めねばならず、この場合、需要と供給能力の均衡が失われないよう努めねばならないから、事情によっては需要を抑制することも行政を担当する者のとるべき施策のひとつである(給水規則3条の2第1項は、右のような水事情を背景にして、必要があって制定された制限である。)。

[17] このようなわけで、一挙に420戸分の給水を要することになる被控訴人の本件給水の申込みは、控訴人の水に関する需要と供給能力の均衡を失わせるもので、もしもこの申込みを受け入れたならば、近い将来断水等の給水制限を実施しなければならなくなることは間違いない。控訴人には、被控訴人の給水契約締結の申込みを拒否する「正当の理由」がある。

[18](二) 控訴人は、別紙「取水・給水の実績表」及び「取水の内訳表」のとおり、認可外水源である宇美川の農業用水を水利権者との間の取水契約に基づき転用、取水して、これを水道の原水に利用しているが、これは河川法上の規制、手続を潜脱するいわゆる「ヤミ転用」という形態である。そして、水道法は、このような「ヤミ転用」による原水確保を予定しておらず、その適法性に疑義があるうえ、これを適法に取水できる認可水源にしようとしても、河川法上の制約によって実際には殆ど不可能である。そしてまた、この「ヤミ転用」は、河川法23条の趣旨にも違反する。

[19] 控訴人が法的に多大の疑義のある「ヤミ転用」をしてまで原水を確保しなければならないのは、認可水源からの取水可能量が需要水量に比して絶対的に不足しているからである。そしてまた、「ヤミ転用」の性質上、法的には必ずしも安定した水源とはいえず、実際にも取水契約の一方当事者である農業用水の水利権者が転用を拒んだときには、これに対応することができないから、この点からも不安定な水源である。

[20] このように「ヤミ転用」による取水を当然に取水量に積算して、控訴人の水事情を判定することは不当である。そして、認可水源のみからの取水によっては、もはや需要水量に対応できないことは、別紙「取水・給水の実績表」及び「取水の内訳表」に照らして明らかである。

[21](三) 控訴人の認可水源の取水能力は、周辺の開発事業等による自然環境の変化に伴い低下しているのであって、被控訴人のいうように認可水源の取水能力に余裕があるならば、なにも認可外水源から補水する必要などない。そして、計画取水水量というものも、昭和41年3月から昭和51年12月にかけて認可されたもので、当時と現在とでは認可水源の取水能力が変化しそれが低下したことは事実であるから、これの数値を根拠に現在の取水能力の程度を論じても意味がない。他に控訴人の水事情が将来好転し、被控訴人の本件給水の申込みを承諾しても水事情に影響がないとする事情はない。

1 被控訴人

[22] 被控訴人の給水申込みが権利の濫用とされる理由はない。控訴人の給水申込み拒否こそ、後記のとおり信義則に違反する。

2 控訴人

[23] 被控訴人は、以前、開発規則に違反して分譲宅地を開発した際、井戸からの揚水を利用するといっておきながら水質不良のため、結局は控訴人から給水を受けざるを得なくなり、控訴人にことの顛末書を差し入れて謝罪し、今後は控訴人の指導を尊重することを約束した。被控訴人は、このようなことがありながら、控訴人の水事情が厳しいことを承知のうえで、控訴人の指導を考慮することなく、本件給水の申込みをしたのであって、このような申込みは権利の濫用というべきである。

1 被控訴人

[24] 被控訴人は、本件土地を前所有者から買受けるとき、国土利用計画法23条1項による届出をなし、同法24条1項所定の不勧告の通知を受けている。ところで、右の届出書には本件土地の利用目的が「分譲共同住宅団地(分譲戸数546戸)」である旨明示されていたところ、控訴人は、右の手続において本件土地の利用目的を知りながら、控訴人の水事情について意見を述べなかったのであって、これを今になって、あれこれと水事情が厳しいことをいって被控訴人の給水申込みを拒否しようとするのは、信義則に違反する行為である。もしも、控訴人が右の意見を述べていたならば、被控訴人としては本件土地の取得を可否を含め、適切な対応のしようもあったのである。

2 控訴人

[25] 控訴人は、本件土地の前々所有者及び前所有者の時代から度々本件土地に大口の分譲住宅建築のための給水申込みを受けていたが、その都度水事情の厳しさを訴えて理解を求めてきた。被控訴人が本件土地を取得するに当たって、この間の事情を知らなかったとはとうてい思えない。のみならず、被控訴人は、県知事に対する本件土地に関する開発許可不要証明願いをする際、平成2年2月9日付誓約書で給水については控訴人とじゅうぶん協議を進めていくことを約束している。そしてまた、控訴人は今日まで格別信義則に反するような対応をしたことはない。

1 被控訴人

[26] 本件マンションの着工または完成を停止条件として給水を求める訴えは、適法である。

2 控訴人

[27] 右の訴えは、本件マンションの建築状況やその着工時等における控訴人の水道状況がどうなっているかわからない状況下での給付を求めるもので、将来の給付を求める訴えでその利益を欠く。

[28]1 水道法15条1項によれば、水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、「正当の理由」がなければ、これを拒み得ないこととなっているが、この「正当の理由」がどのようなことをいうのかは、右規定の文言からは当然には明らかにならない。これを知るには、水道法の目的(1条)、国及び地方公共団体(6条によると、右目的達成の担い手となる。)の責務(2条、2条の2)等を手掛りに検討するほかはない。

[29] まず、水道法は、その1条において、「水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめること」、「水道を計画的に整備すること」、「水道事業を保護育成すること」によって、「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的と」している。そして、水道法6条によるとき、右の目的を達成する実際の担い手には、原則として、市町村がなるから、市町村は、その責務として、「水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければなら」ず(2条1項)、市町村民らも市町村の「施策に協力する」よう義務づけられている(2条2項)。このように水道法は、その1条にその目的を掲げ、その2条において右の目的を達成する担い手となる市町村すなわち水道水を供給する者の責務と需要者である住民が市町村の施策に協力すべきことを定めている。

[30] 続いて水道法は、その2条の2第1項において、市町村の施策の具体的指針を示す。すなわち、市町村は、「当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画的整備に関する施策を策定すること」、そしてこの策定を「実施する」こと、「水道事業及び水道用水供給事業を経営するに当たっては、その適正かつ能率的な運営に努めなければならないこと」とされているのである。そこで、右の指針の趣旨について今少し考えてみる。

[31] 水道水は、いうまでもなくその存在の根拠をその源となる水の存在に依拠している。そして、この源となる水は、まずもって身近なところの水源に求めるのが通常である。この意味において、水は地域属性が強く、従って、市町村はその水源を求めようとするとき、気候、地形、河川の有無等の自然的条件からの制約を免れることができない。そしてまた、水の需給の量も、当該市町村の歴史的、文化的、社会的、経済的諸条件に影響される。このようなことから、市町村が水道法の目的を達成、維持する施策を策定するに当たって、右の指針がいうように「当該地域の自然的社会的諸条件」を考慮すべきは当然のこととなる。そして、右の施策が「水道の計画的整備に関する」ものであるからには、それはそれなりの長期的な視点、見通しに立ってのものであることを要するのも、また当然となる。加えて、当該市町村は、この施策を「実施する」よう求められているから、これが実施可能なものであること、すなわち合理的、具体的、現実的なものであることを要する。そしてさらに、右指針において、水道事業及び水道用水供給事業を経営するに当たっては、公共の福祉に合致するとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めることも要求されている。

[32] このように、市町村は、水道事業の担い手として、水道法の目的達成、維持のため、その自然的、社会的諸条件に応じ、長期的、計画的視点に立って策定された合理的、具体的、現実的な施策を柱にして、その水道行政を進めるべきことが予定されている。そうであれば、右の施策が妥当なものである限り、これを実施するうえで障害となる給水の申込みを拒み得る場合のあることを認めてもよいというべきであるから、「正当の理由」の有無を判断するに当たっては、当該市町村の水を巡る自然的、社会的諸条件やこれに対応する水道行政の実際、給水申込者の事情等、双方の事情を対比、総合的に勘案して、給水の申込みを拒むのも止むを得ないと認められるときには、「正当の理由」があるというのが相当である。従って、被控訴人がいうような、例えば、給水能力を上回る新規の給水申込みがなされた場合、配水管未設置の区域からの給水申込みで配水管設置に過大な費用がかかる場合、また技術的に給水が困難な場合が「正当の理由」に該当することは肯定し得るとしても、それは、当該当事者双方のそれぞれの事情を対比、総合、勘案した結果そうなるのであって、「正当の理由」がこのような場合に限られるということを意味するものではない。むしろ、「正当の理由」という概念そのものは、双方の利益不利益の均衡を保ち妥当であると経験則上認められるような事情をいうのであるから、前記のように、個々の具体的事案において、それぞれの事情を対比、総合、勘案して決するならば、「正当の理由」には具体的事案に応じて様ざまな事由があり得るものと考えられる。

[33] このようにして、本件においては、帰するところは「正当の理由」の存否であるから、双方の事情を対比、総合してこれを決するほかはない。

[34]1 給水規則3条の2第1項は、その趣旨からして水道法14条1項にいう供給規程であると解されるところ、それは給水申込みを拒否する場合を定めている。しかし、給水申込みを拒むには「正当の理由」が必要であるところ、給水規則3条の2第1項の各号は、拒む場合を明記してはいるものの、それが「正当の理由」であることまではその文言からは判明しない。そうすると、右の文言が「正当の理由」を意味するかどうかは、給水規則3条の2第1項制定の背景、趣旨を明らかにし、それに合理性がある場合に初めてそれが「正当の理由」の一事例として承認され、給水の申込みがこの文言に該当するならば、直ちに「正当の理由」があると認められる筋合である。

[35]2 従って、被控訴人の本件給水の申込みが形のうえでは、給水規則3条の2第1項に該当するものの、これをもって直ちに給水の申込みを拒み得る「正当の理由」があることにはならず、なお右文言が「正当の理由」の一事例と認めるべき合理性の有無の検討を経なければならない。すなわち、給水規則3条の2第1項の適用の当否を決めるには、この文言を視野に入れながら、控訴人に被控訴人の本件給水の申込みを拒み得る「正当の理由」の存否についての検討を先行するのが相当である。

1 控訴人の取水・給水の実績

[36] 控訴人の平成元年度から平成3年度にかけての取水・給水の実績は、別紙「取水・給水の実績表」及び「取水の内訳表」のとおりである。

[37] なお、控訴人は、当初、その取水・給水の実績について、右各表と異なる数値を計上していたが、その後控訴人において調査・点検したところ、流量計の調整の誤りから誤った数値が計上されていたことが判明したので、これを正しく調整し、超音波流量計を用いて流量を調査してこれにポンプの稼働時間を参考にして取水量・給水量を算出するなどした。このように調査・点検し直した結果、判明した数値が別表「取水・給水の実績表」及び「取水の内訳表」の各数値である。

[38] 本件においては、右各表の数値が控訴人の取水・給水の実態を最もよく反映しているものとして、これを基本資料とするものとし、以下に検討を進めることとする。

2 余力水量について

[39] 余力水量とは取水量と給水量との差をいうものであって、その量と取水量に対する割合は、別紙「取水・給水の実績表」の「番号3・余力水量、取水量に対する割合」欄に記載のとおりである。

[40] ところで、水道法5条所定の水道の施設基準に替わるものとして位置づけられている厚生省監修に係る「水道施設設計指針・解説」1990年版・日本水道協会発行によると、計画取水量を計画1日最大給水量に10パーセント程度の余裕を見込んで決定するものとされているが、この10パーセント程度の余裕がまさに余力水量である。なぜ、このような余力水量が必要かというと、取水された原水が導水施設によって浄水場に導かれ、さらに浄水として需要者に給水されるまでの間においては、漏水等によって相当の水量の損失が発生するからである。そのうち浄水施設から需要者への配水施設以下によって生ずる損失が後に触れる無効水量というものであって、これは給水量に含まれる性質のものである。一方、取水地点すなわち水源から浄水場に至る間においては、導水施設の状況などによる損失が発生し、浄水施設においても原水の濾過、洗浄などに要する作業用水が必要である。これらの損失水量や濾過・洗浄水にあてられる水が余力水量なのであって、取水量は給水量はもちろんのこと、この余力水量を見込まねばならないのである。

[41] 以上を控訴人についてみると、控訴人の取水する原水(別紙「取水の内訳表」記載の認可水源である御笠川、吉原、旧馬越、新馬越各水源地から取水したもの及び認可外水源である宇美川の表流水を取水・貯水している鹿田、七夕谷池から取水したもののほか、福岡地区水道企業団と須恵町からは浄水を受水している。)を洗浄するのに、桜丘浄水場では1日当たり134.4立方メートル、土生山浄水場では1日当たり420立方メートルの洗浄水が必要であり、年間にすると20万2356立方メートルの洗浄水を必要とする。また、損失水量についてみると、自然蒸発のほか、土生山浄水場に送水された原水を一時的に貯水しておく土生池の底板に亀裂があって、ここからの漏水があるが、この漏水をなくすには土生池の全面改修が必要であり、他所にも漏水のあることが疑われるものの漏水箇所を特定できないでいる。このようにして、余力水量の行方の全部が解明できているわけではない。

[42] ところで、控訴人は、水道企業団及び須恵町から浄水を受水している(但し、須恵町からの受水は平成3年4月8日以降停止された。)が、これらはもとよりそのまま給水に回すことができる水であるから、この水のために余力水量を見込む必要は殆どない。そして、控訴人の平成元年度から平成3年度にかけての取水量に対する右受水量の割合は、それぞれ約24パーセント、23パーセント、21パーセントである(別紙「取水・給水実績表」参照)ところ、これを近隣の市町村と比較してみると、平成元年度及び平成2年度の例えば福岡市では、それぞれ約31パーセント、34パーセント、筑紫野市(但し、水道企業団以外から受水)では、74パーセント、72パーセント、太宰府市(但し、水道企業団以外から受水)では、62パーセント、60パーセントであって、いずれも控訴人よりも高率である。従って、これらの市では、いきおい余力水量の割合が低くてよいのであるから、控訴人のそれがこれらの市よりも余力水量が高くなるのは止むを得ない。そして、この余力水量の割合のみに着目するとき、福岡県内において控訴人よりも高い割合を示す市町村もないではない。

[43] 以上の事実からすると、濾過・洗浄水という作業用水、自然蒸発等による損失水量などの止むを得ないものはともかく、余力水量の減少のためなお改善すべき点があることは否定し難いが,さりとて、控訴人の示す余力水量の割合(別紙「取水・給水実績表」参照)は、前記の「水道施設設計指針」の示す基準の数値の前後にあって、それからかけ離れているとも認め難いから、この数値をもって、余力水量の改善につき控訴人が著しく努力を怠っていることの証左であると決めつけるわけにはいかない。

3 無効水量について

[44] 先に触れたように、浄水場から浄水として需要者に給水されるまでの間においては、漏水等によって相当の水量の損失が発生する。すなわち、浄水場から配水本管及び支管を通して給水された浄水のうち、現実に需要者に利用された水量が有効水量であり、途中で漏水等によって損失した水量が無効水量となる。いうまでもなく、給水量のうち有効水量の割合が高い程、浄水が無駄なく利用されていることになり、さかのぼれば原水の取水量もそれに伴ってより少量で済むことになるから、無効水量の有効水量への転換は、水道事業にとって重要な課題である。

[45] ところで、控訴人の有効水量及び無効水量の実績は、別紙「取水・給水の実績表」の「番号4・有効水量、給水量に対する割合」及び「番号5・無効水量、給水量に対する割合」の各欄に記載のとおりである。そして、福岡県の合計29の水道事業主体の平成元年度及び平成2年度における平均無効水量の割合は、それぞれ9.8パーセント、8.7パーセントであると算出されるが、控訴人よりも高い無効水量の割合を示す事業体もいくつかある。また、有効水量は、一般に有収水量(当該水量につき、料金として、あるいは他会計等からの収入のあるもの)の無収水量(例えば、公衆用飲料、公衆用便所、消火用水等に使用されるもので対価を伴わないもの)の和で構成されるところ、この無収水量の給水量に対する割合は、平成2年度の全国平均値が2.3パーセント、福岡生活圏で平成元年度が2.05パーセント、平成2年度が1.68パーセント、北九州生活圏でそれぞれ4.4パーセント、4.53パーセントであるが、控訴人のそれは、0.28パーセント、0.7パーセントしか計上されておらず、これは本来無収水量として計上すべきものを無効水量に計上していることによる。

[46] 以上の事実に、厚生省水道整備課長の昭和51年9月4日付「水道漏水防止対策についての通知(環水第70号)」の無効水量を10パーセントとする指導をも併せ考えると、控訴人の無効水量の割合が他に比して際立って高いとはいい難く、むしろ控訴人における後記の無効水量の発生原因に鑑みるとき、それなりに止むを得ない数値であるといって差し支えがない。

[47] 控訴人において無効水量の割合が比較的高いのは、給水管破損が著しいからである。すなわち、控訴人は、昭和40年に当時の国鉄志免鉱業所の水道施設を譲受けて、昭和41年に水道事業を開始したが、譲受けた水道施設の水道管には安価な石綿セメント管が使われており、その後必要に迫られて急速に水道を普及させたが、普及を急ぐあまり、このとき安価な耐久性に乏しい石綿セメント管やビニール管を使用したため、今になってその耐久力の欠陥による破損事故が続出している。因に、控訴人の平成2年度の石綿セメント管・ビニール管の占める割合は78パーセントにも達しており、近隣市町村に比して著しく高い(例えば、福岡市は5パーセントにもならない。)。普及を急ぐあまり、安上りにしたことのいわゆる「つけ」が今に回ってきているものと認められるが、当時としてはそれはそれで止むを得ない対応であったのであろう。

1 水源及び取水量

[48] 控訴人は、その取水を別紙「取水内訳表」が示すとおりの認可水源及び認可外水源に依存しているところ、各水源毎の平成元年度から平成3年度の間の取水量は同じく右表に記載されたとおりである。

[49] そこで、右表の給水量と別紙「取水・給水の実績表」の給水量に基づいて検討する。まず、認可水源からの取水量と給水量とを比較してみると、いずれの年度においても認可水源からの取水量のみによっては給水量には足りず、この不足分を認可外水源によって補っているということができる。そして、先にも触れたように、この取水量のうちには余力水量が含まれていて、とりわけ原水を濾過・洗浄するためにどうしても必要な水量があることや、認可水源として「別に湖水1日当たり700立方メートル」とあるのが、実は認可外水源の宇美川の表流水を貯水している鹿田貯水池から七夕谷池に送水された水であることを考慮すると、認可水源からの取水量の不足水量は一層多いということになる。

[50] このように、控訴人の給水が一部分認可外水源に依存していることは、後に検討するように注目すべき点である。

2 固有の認可水源の取水能力

[51] 吉原水源地、旧馬越水源地、新馬越水源地は、いずれも宇美川の河岸に近く設けられたその伏流水を実際の水源とする浅井戸であって、これらの認可水量は1日当たり計1万1200立方メートルであるところ、平成3年2月12日から同年3月16日にかけて実施された株式会社日さくの調査によると、限界揚水量は1日当たり8627立方メートル、安全揚水量は1日当たり6030立方メートルと判定された。このように、安全揚水量は認可水量のおよそ半分となるのみならず、その後の平成4年4月から平成5年1月にかけての取水実績をみると、1日当たりの取水量は平均3809立方メートルに過ぎず、これらの水源地の取水能力は低下している。このように取水能力が低下していることの理由は、いろいろと考えられるが、かつて認可水量が1万1200立方メートルと計画された経緯があることに鑑みると、右の認可水量にもそれなりの根拠があったのであろうが、今日における実際の取水量を考えると、いずれにしてもこれらの水源地の取水能力が劣化しつつあることは否定し難く、計画認可水量は今や実態とまったく乖離しているといわねばならない。

[52] 御笠川水源地は、控訴人が国鉄志免鉱業所から水道施設を譲受けた際に、その有していた御笠川の水利権(流水占有許可・1日当たり4200立方メートル)を併せて譲受け、これを認可水量として今日に及んでいる。

[53] 以上の点からすると、控訴人の固有水源の取水能力は、御笠川水源地はともかく、劣化しており、固有水源からのみの取水によって給水量を確保することは難しいといわねばならず、この傾向は、固有水源をとりまく自然的条件に照らすとき、容易には改まらないとみられる。

[54] このようにして、控訴人は、不足水量の補水を他に求めねばならないところ、これらについて検討を進める。

3 須恵町からの受水

[55] 別紙「取水の内訳表」の「認可外水源」欄に記載しているとおり、控訴人は、須恵町から浄水を受水していたが、これも前記三・2において触れたように、平成3年4月8日以降停止された。

4 水道企業団からの受水

[56] 控訴人は、水道企業団からの浄水受水(認可水量1日当たり2900立方メートル)として、平成元年12月以降、毎年7月ないし9月は1日当たり2000立方メートル、その他の月は1日当たり1940立方メートルの浄水を受水している(なお、平成元年4月から平成5年3月まではこれに加えて1日当たり300立方メートルが臨時に受水できた。)。これらの実績は、別紙「取水の内訳表」の「認可水源・企業団受水」欄に記載のとおりであるが、これを加えても、全部の認可水源からの取水量がなお給水量に不足することは先にみたとおりである。

[57] ところで、鳴淵ダムが完成したならば、水道企業団からの受水が1日当たり900立方メートル増量される予定であったところ、完成が遅れて早くて平成8年に完成する予定といわれ、その他平成13年に完成が予定されている大山・小石原ダムが完成すると、1日当たり1300立方メートルが増量される見込みであるが、いずれにしてもまだ先のことである。

[58] なお、現在の水道企業団は、その原水を筑後川の表流水から取水しているが、これも昨今の水量不足によって、平成4年度は受水を一部カットされたりした。このように水道企業団からの受水がまったく安定しているというわけのものでもない。

5 認可外水源(宇美川の表流水)からの取水

[59] 控訴人は、昭和50年から今日まで、町内を貫流する宇美川(二級河川)に水利権を有している農業水利権者との間で取水契約を締結し、宇美川の表流水を取水したうえ、これを水利権者団体「田富農区」の管理する宇美川鹿田井堰から農業用水路を経由して、控訴人の設置した鹿田貯水池に一時的に流入させて貯水し、これを必要に応じて七夕谷池水源地(先に触れたように実態は貯水池である。)に送水して、原水として使用している。そして、取水の実績は、別紙「取水の内訳表」の「認可外水源・鹿田↓七夕谷池」欄に記載のとおりであり、これからの取水がなければ、給水量を賄うことができないことは明らかである。

[60] ところで、このような方法による原水の取水は、河川法上疑義があるもので、その実態はいわゆる「ヤミ転用」といわれる売水であると評価し得るが、認可水源の取水能力に鑑み、止むなくとっている手段である(なお、河川法上の疑義及びこの方法による取水が安定水源といえるかについては、後に検討する。)。

6 須恵町に対する分水義務

[61] 控訴人は、国鉄志免鉱業所の水道施設と御笠川に対する水利権を譲受けたときの経緯から、須恵町から要求があったときには、1日当たり600ないし900立方メートルの浄水を分水しなければならないが、これまでに未だ実績はない。

1 施設の修繕、水道管の補修、取替等

[62] 控訴人は、水道管を含む水道施設の修繕のために平成元年度で年間5000万円、平成2年度で6900万円程度を支出しているが、この修繕費の給水収益に対する割合は10パーセントを超えており、福岡県下の他の市町村に比較して高率である。この修繕費のうち、水道管の補修と漏水調査には、昭和63年度から平成3年度までの間、年間1130万円から1830万円程度を費している。しかし、控訴人の水道管は平成2年度において石綿セメント管・ビニール管が78パーセントも占めており、しかもその老朽化、耐久性の劣化に伴い、既に補修のみで対応し得る段階を過ぎ、これを鋳鉄管等の耐久性に勝れた高品質の管に取替える必要に迫られている(前記三・3の無効水量発生の原因)。このようなことから、控訴人は、多々美川(宇美川はその支流)流域の下水道整備計画に併せて、昭和63年度から平成8年度までに6億4900万円を注ぎ込んで、総延長17キロメートルに及ぶ水道管を鋳鉄管やより高品質のビニール管に取替えることにしており、既にそのうち10パーセントについて取替えをすませていて、今後、平成22年度までに総事業費70億円を見込んで取替えを全部終える予定である。控訴人のこれらの対応が無効水量の減少、有効水量の増加を目的とするものであることは、いうまでもない。

2 浄水場等の改修

[63] 控訴人は、昭和63年10月に11億5000万円の費用をかけて土生山浄水場の増改修を実施した。また、平成4年5月に認可水源である御笠川水源地の集水施設(河床の暗渠)を改修し、これにより認可水量である1日当たり4200立方メートルの水量を取水できるようになったが、同じときに、4100万円の費用をかけて認可水源の新馬越水源地の浅井戸も改修してみたが、ここでは取水量の増加を得られなかった。

[64] これらの改修は、取水量の増加、余力水量の適正化等を図るものであると考えられる。

3 鹿田貯水池の整備・増設

[65] 前記四・5のとおり、控訴人は、いわゆる「ヤミ転用」といわれる方法によって、昭和50年来、宇美川の表流水を取水して農業用水路等を経由して鹿田貯水池に流入、貯水している。この貯水池も、昭和53年当時は浅井戸程度のささやかなものであったが、昭和55年に貯水量7000立方メートルのコンクリート池に整備され、次いで平成4年10月に7億円の費用を投じて貯水量2万3400立方メートル分が増設され、この結果、合計3万0400立方メートルの貯水量を擁する貯水池として整備された。

[66] 唯、注意すべきは、鹿田貯水池はあくまで宇美川の表流水を貯水しておく施設であって、これ自体から水が湧き出るものではないから、この貯水池からの取水量は、もともと宇美川からの取水量に依拠することになることである。従って、宇美川の水量が豊富なときには貯水池から浄水場へ送水しながら、一方で貯水池の容量に見合う原水を取水、貯水していくことが可能であるが、宇美川の水量が乏しくなってこの表流水をじゅうぶんに取水できない事態になったときには、この取水量と貯水池から浄水場に送る水量との間に差が生じて、後者が前者を上回ることになり、これに伴って貯水量は減少し、そのまま推移するときはやがて貯水池からの送水量は宇美川からの取水量のレベルまで落ちることになる。すなわち、貯水量の増加は、渇水時にも貯水量の範囲内で従前どおりの送水を当分の間維持できる効果を生ずるのに止まり、それ以上ではない。つまり、これによって、給水制限の時期を遅らせ、その間に取水量の回復をまつということであって、改修による鹿田貯水池の貯水量の増加がそれと同量の取水量の増加をもたらすことを意味するものではない。

4 地下水の探査

[67] 控訴人は、昭和55年2月から平成5年3月までの間に5回にわたって地下水の探査を行ったが、取水が確実で経済的採算に合う地下水源の発見に至っていない。

5 農家への早場米作付の奨励

[68] 控訴人において水需要が大きくなる時期と農業用水の需要期との競合を避けるために、控訴人は、農家に対して早場米の作付を奨励し、苗代に要する経費の半額を補助している。これによって、宇美川からの取水が農業用水の需要とできるだけ競合しないで円滑にいくようにしている。

6 控訴人の右1ないし5の対応についての評価

[69] 前記三・2(余力水量)、3(無効水量)のとおり、水道事業において余力水量、無効水量の生ずることは避け難いことであるというべきところ、水の有効使用をいうにはこれらの水量の割合をできるだけ低くすることが肝要である。これを控訴人についてみると、なるほど、それらの割合の数値にはなお改善の余地があるというべきではあるが、その数値そのものを他の市町村の数値や「水道施設設計指針」の示す数値、さらには厚生省水道整備課長の通知が示す数値と対比するとき、これらと格別にかけ離れているというわけではなく、むしろこれらの数値と前後していることが認められるのであるから、余力水量、無効水量の減少化は、ひとり控訴人のみの課題に止まっているものではないというべきである。そして、控訴人において、余力水量、無効水量が生ずるのにはそれ相当の止むを得ない事情があるのは、前記三・2及び3のとおりである。

[70] そしてまた、控訴人の一般会計の規模が70億円程度であること、その水道事業会計の収益勘定(営業収支のことで、これには人件費、修繕費、調査費等が含まれる。)が一般会計からの補助金を含めて年間約6億4000万円程度であるほか、資本勘定(浄水場の改修や貯水池の築造等)は企業債を財源として、その残高が19億5000万円であること、昭和63年度から平成4年度までの間に施設の増設(例えば鹿田貯水池の整備・増設)や改修(例えば、土生山浄水場や水源地の改修等)に27億円を投じていること、以上の事実を見ると、控訴人の前記のような企業努力はそれなりに評価すべきものがあるという意見もあって、確かに控訴人の対応が通常なすべき努力すらしていないとは決めつけ難い。

[71]1 控訴人の取水、給水状況とこの改善のための努力は、前記三ないし五にみたとおりである。要するに、控訴人の怠慢とは断じ難い(却って相当の努力であると評価する向きもあることは、《証拠略》のとおりである。)企業努力によっても、その固有の認可水源からの取水量ではとうてい給水量を賄うに足りず、水道企業団からの受水を入れてもなお足りず、認可外水源である宇美川の表流水の取水、すなわち農業用水のいわゆる「ヤミ転用」による売水というべきものによって、その給水量を確保しているのが実状である。

[72] そして、この認可外水源からの取水は、前記四・5のとおり、農業水利権者との間で締結した取水契約に基づいて、昭和50年から今日まで実施しているのであるが、その実質は、河川法23条所定の「流水の占有」行為と異ならないと評価し得る余地があるものである。そうすると、この場合、控訴人は、本来は右規定にいう河川管理者の許可を受けたうえで取水すべきではないかという余地も出てくるといわざるを得ない。しかるに、右の取水が河川法上の手続を経て取得した水利権に基づくものでないことはもとより、実際にも控訴人がこのような上水道のための水利権を取得することは甚だしく困難である。このように、河川法上、右の取水の合法性には疑問の余地があるうえ、この取水契約によれば、当然のことながら農業用水の優先権が定められ、宇美川の流量が少なくなったときには農業用水が優先し控訴人の取水が制限、停止されることになっている。そうすると、このような控訴人の取水は、河川法上はもとより、取水契約によっても、必ずしも安定した水源によるものとは評価し難いというべきである。そして、頼みの宇美川も必ずしも流量が豊富であるわけではなく、農家と控訴人との間で年に数回は取水を巡ってもめごとが起っている。

[73] このように宇美川からの取水の合法性について疑義があるにもかかわらず、前記五・3のとおり、控訴人は、右の取水を貯水するために7億円の費用を投じて鹿田貯水池を整備、増設したのであるが、これも認可水源からの取水量のみでは給水量に足りないために、止むを得ずなしたことというべきである。

[74]2 控訴人の地形、人口等の概況は、次のとおりである。

[75] 控訴人は、福岡市の東部に隣接し、東西に1ないし1.6キロメートル、南北に7.9キロメートルの細長い地形で面積は8.75平方キロメートルであるが、山谷はなくわずかな丘陵地帯がある。面積の80パーセントが平地で、宅地が52パーセント、田畑・公園緑地が12パーセント、残りが道路、河川である。人口は、平成5年3月31日現在で3万5018人で、人口密度は1平方キロメートル当たり4002人であり、これは福岡市をしのぎ、福岡県下で2番目、全国有数の人口過密都市である。そして、その地の利から、福岡市のベッドタウンとしての人口集積が見込まれ、現に被控訴人の本件マンションのほか、平成5年から同6年にかけて、55戸、69戸、185戸、600戸、1200戸をそれぞれ有するマンション建設計画が持ちあがっている(もっとも、本件給水規則の規制のため、本件マンションはともかく、他のマンションにおいては、当面固有の地下水源による専用水道を設置しようとしているものと思われる。)。

[76]3 ところで、これまでに認定してきた控訴人の水事情に照らすとき、控訴人が既に先住している住民らに対する給水に影響させることなく、新規の給水人口の増加にどのように対応するかは、控訴人にとって甚だ困難な課題である。

[77] なるほど、控訴人の余力水量及び無効水量の改善(因みに、別紙計算書1及び2参照。)、水道企業団からの受水の増加を実現させること(別紙計算書3参照)などによって、それ相当数の給水人口の増加を、計算上、図ることができないではない。従って、これらが実現できれば、控訴人も当面は給水人口の増加に対応できそうではある。

[78] しかし、右の数字は、あくまで控訴人が単年度で一気に、水道企業団からの受水増加を実現させ(実際には、鳴淵ダムは未完成であるから、現実的な数値は、別紙計算書3・(2)の数値であろう。)、さらに余力水量及び無効水量の改善等を目標数値の線まで実現したときのものであることに注意すべきである。実際には、水道企業団からの受水増加も関係市町村との調整が必要であるうえ、右の改善についても、前記五のとおり、それなりの資本投下と時間を要することが明らかであり、どの程度の経費と時間を注ぎ込んで改善を実現していくかは、控訴人の財政や他の行政需要との兼合いにかかるといってよいから、別紙計算書上の数値、とりわけ控訴人が対応し得るとされる給水人口の増加数は、今直ちに全部が実現し得るという意味での現実的な数値ではなく、いずれ実現し得るであろうという程度の数値という域を出ないというべきである。従って、右の計算上の数値をもって、控訴人が現にその数値程の余裕があるというのは相当でない。

[79] そして、仮に右の改善が実現するとしても、前記2のとおりの大型マンションがすべて控訴人に給水を求めてきたとき、控訴人は一層困難な対応を迫られる。すなわち、右マンションの戸数からして、これに伴う給水人口の増加数が右の計算上対応し得る給水人口の増加数を容易に超えてしまうことが明らかであるからである。

[80]4 このようにして、控訴人が既に居住して給水を受けている住民にこれまでどおりの給水を維持しながら、一方で新規給水申込者にも適切に対応していくためには、いきおい、控訴人の水事情からして、確保し得る原水の量や給水し得る水量を需要が超えないようにすること、つまり水の「入るを慮って出ずるを制する」の諸策を講じるほかはなく、かつ、妥当な選択であるというべきである。すなわち、控訴人が右の諸策を講ずることなく、漫然と新規の給水申込みに応じていると、近い将来、住民らの給水需要に応じることができなくなることが容易に予測できるから、このような事態に陥らないように、新規の給水申込みに何らかの合理的で適切な制約を加えたうえで、将来の安定した給水を維持していこうということである。そして、前記のとおり、控訴人においては、その余力水量や無効水量の改善によって給水能力を高めるにはそれ相当の期間と資金を要するものであって、一挙にこれを実現できるものではないから,新規の給水申込みに対しては、いきおい右の改善の進捗状況に歩調を合わせて対応するしかないのである。そうであれば、控訴人が現在の水事情に止まらず将来の水事情をもにらみながら、新規の給水申込みに対応すること、つまり、現在はもちろんのこと将来の水事情を危くするおそれがある場合には、新規給水を制限し、あるいは拒む施策を策定し、これを水道行政の施策の一つとして採用することは止むを得ないというべきである。

[81] しかし、このようにいってはみるものの、実際にはどのような場合に給水申込みを拒み得るのか、具体的にこれを知ることは容易なことではない。そうすると、新規給水が制約される基準を、できるだけ具体的かつ公然と示すことは、この基準が「正当の理由」を具象化したものであるべきことに鑑み、必要であり適切な措置である。このような基準が制定、公然化されることによって、その基準の妥当性が常に批判の対象とされて一層妥当な基準に改定される可能性が残り、控訴人の給水の許否に当たっての恣意的対応が排除されることが期待され、一方、給水申込者にとっても、控訴人が何を「正当の理由」としているか予め知ることができ、これに適切に対処することによって不測の損害を被ることから免れ得るという利点があるからである。

[82] このような観点から、本件給水規則3条の2第1項をみると、これが新規の給水申込みに対する許容の基準を定めたものであることは明らかであって、控訴人がこのように基準を明文化したことは、実際的で妥当な措置であると評価すべきである。そして、右の基準の目的とするところは、控訴人の水事情に鑑み、現在及び将来ともに、控訴人が水道事業者に課せられた清浄にして豊富、低廉な水を常時、安定して住民に供給する義務を果たすため、「出ずるを制する」、すなわち新規給水の開始による給水量の増加を抑制することにあると認められる。

[83] そこで、本件給水規則3条の2第1項に定められた基準の当否について検討するところ、右基準によれば、新規給水の申込みのうち規制の対象となるのは「開発行為又は建築で20戸(20世帯)を超えるもの」もしくは「共同住宅等で20戸(20世帯)を超えて建築する場合は全戸」についてであって、それ以下の新規給水申込みであれば、これに対しては何の留保もなく応じることになっており、比較的小規模の開発、建築や共同住宅の建築に伴う新規給水申込みには規制が加えられないのであるから、多くの場合、住民にこの規制が及ぶという事態はないと考えられる。規制が及ぶとすれば、本件の被控訴人のようにそれ相当の資本を投下して相当規模の開発、建築等をしてこれを最終需要者に供給する事業者のような者に対してであるが、この規制の目的が新規給水の開始による給水量の増加を抑制することにある以上、大量の給水量の増加が見込まれるこれらの業者からの新規給水の申込みに対し、自ずと抑制的になるのは止むを得ない。そして、これまでに繰返し説示したように、控訴人においては、取水量、給水量の改善はそれなりの時間と経費をかけて漸進するほかはないことに鑑みると、この「20戸(20世帯)」という基準数値は、右の改善事業の進捗に歩調を合わせる意味で給水量の増加を抑制するために、控訴人において設定した数値であると認められるところ、控訴人の水事情及び実際に規制の対象となる者が限られ、その者が規制の対象となるのも止むを得ない面のあることを考慮すると、右の基準数値が著しく不合理で妥当性を欠くものとは、すぐには決めつけ難い。むしろ、右の基準数値は、直接水道事業経営の任に当たる控訴人が「20戸(20世帯)」以下の給水申込みであれば、経営上、現在はもちろんのこと、将来においても給水することが可能であることを宣明したものと評価し得る側面もあり、控訴人の議会も認可外水源である宇美川の表流水の水利権者らも、右の規制を支持していることなどを考えると、現時点においては、一応妥当なものといってよい(もとより、水事情の変化により妥当性を喪失することもあり得る。)。

[84] このようにして、右の基準数値は、「正当の理由」の一つの事由を具体的かつ一義的に明示したもので妥当なものと評価し得るから、この基準数値から外れる新規給水の申込みに対しては、これを拒み得る「正当の理由」があることを根拠にこれを拒むことができると解するのが相当である。そして、被控訴人の本件給水の申込みが、右の基準数値から外れることはあまりに明らかである。

[85]5 仮に、給水規則3条の2第1項にいう「20戸(20世帯)」という基準数値の妥当性に疑問があり、これを「正当の理由」の一事由であるとすることが躊躇されるとしても、別紙計算書記載の増加が可能という給水人口数(水道企業団からの受水は、鳴淵ダムが未完成であるから、より現実的な数値としては、別紙計算書3・(2)の数値を採用するのが相当である。)と被控訴人の本件給水の申込みによって増加すると見込まれる給水人口(《証拠略》によるとき、平成元年度における控訴人の1世帯当たりの人口は、3.18人であることが認められるところ、被控訴人の新規給水申込み世帯は建築予定戸数と同数の420世帯と認められるから、これによると、本件給水申込みに伴う給水人口の増加数は、1335人程度となる。)とを対比してみると、平成元年度においては、後者が前者に迫るいきおいで、その差は93世帯相当分となる。そして、平成2年度においては、その差が573世帯程度となって、これを見る限りでは、控訴人にはなお余裕がありそうではある。

[86] しかし、平成元年度は、給水規則の制限を受けない新規給水人口の増加(《証拠略》によれば、昭和57年からの10年間の世帯増加数は1237世帯で、1年間平均およそ124世帯の増加があると認められる。)を考えると、被控訴人の本件給水申込みを受入れたときの余裕は、極めて窮屈なものとなる。また、平成2年度は、一見するとかなりの余裕がありそうではある。しかし、平成2年度の給水人口の増加分は、その大部分を余力水量及び無効水量の改善が実現した場合に算出された数値なのであって、実際にはこの改善が容易でないことは既に説示したとおりである。そうすると、右の増加分は、いわば机上の計算ともいうべきもので、控訴人の現実の水事情を反映したものではない非現実的な数値というほかはない。そうすると、平成2年度においても、被控訴人の本件給水申込みを受入れたとき、たちまち控訴人は余裕を失うことになるといってよい。

[87] このように、控訴人が被控訴人の本件給水の申込みを受諾しなければならないとすると、控訴人の「入るを慮って出ずるを制する」という水道行政の施策(これが止むを得ない施策であることは、既に説示した。)が破綻するおそれが生ずる。この点からも、控訴人には、被控訴人の本件給水の申込みを拒み得る「正当の理由」があるというべきである。

[88]1 被控訴人は、昭和63年8月18日、本件土地をマンション建設の目的で買受けた(争いのない事実)が、当時、本件給水規則3条の2第1項が「分譲住宅を建築する場合」「賃貸マンション、アパート、借家を建築する場合」等においては、新規給水を拒否、又は給水開始の時期を制限する旨を定めていた(右第1項は、その後、昭和64年1月1日に現行の「開発行為又は建築で20戸(20世帯)を超えるものには給水しない。」「共同住宅等で20戸(20世帯)を超えて建築する場合は全戸給水しない。」と改められた。)ことを知っていたもので、従って、控訴人が被控訴人の本件給水の申込みにすぐには応じないことを予測していたであろうことが認められる。すなわち、被控訴人にとって、本件のような控訴人の対応が不測のものであるとはいえない。

[89]2 控訴人の水道規則による給水規制の実際の運用については特例があって、「志免町内に2年以上居住、又は営業を継続していた」商工業者が「その敷地の3倍までの建築延床面積」の建物を建築する場合には、給水を認める取扱いとなっているが、本件土地の前所有者である白垣譲二が志免町内に2年以上居住していたことを認めることのできる証拠はなく、むしろ本件土地において営業していた商工業者は白垣鉄工株式会社である。従って、本件土地を白垣譲二から譲受けた被控訴人が右の特例による取扱いを当然に受け得るものとはいえない。

[90]3 「ミサワホームタウン石橋台」の宅地分譲は、本件給水規則制定(昭和51年10月1日制定)前に既に開発許可された土地の分譲で、規制の対象外であることから、これに給水せざるを得なかった。また、日野自動車モータープール跡地については、株式会社小学館が荒地となっていたことを取得し、土地区画整理事業による区画整理を経て、昭和60年度と61年度にかけて計画戸数227戸を95戸に縮少して宅地分譲がなされ、これらに給水がなされたが、これは環境整備の必要性が大きかったことから地元住民や関係部署との検討、協議を経たうえでなされたことであって、止むを得ない措置であった(なお、本件給水規則3条の2第1項には「町長が必要と認める場合は、この限りでない。」と定められている。)。さらに、「南里アパート」に25戸分の給水をしたが、これは、控訴人が所有者から公共用地として1400平方メートルの土地の譲渡を受けたので、前記の給水規制の「特例」(公共用地提供者に対しては、その提供した面積100平方メートルにつき1戸の割合で給水する)に基づき、5戸分のみ上積みして給水した(20戸までは無条件で給水される。)ものである。

[91]4 以上の事実に、本件の一切の事情を総合してみると、控訴人が被控訴人の本件給水申込みを拒否する対応が公平を欠き、著しく信義に反するとまではいい切れない。

[92] 以上の次第で、控訴人が被控訴人の本件給水申込みを拒否したことには「正当の理由」があるから、これがないことあるいは控訴人に信義則違反のあることを前提とする被控訴人の当審における主位的請求(附帯控訴に基づき請求拡張した部分を含む)及び予備的請求はいずれも理由がなく棄却すべきである(なお、原審において棄却された「主位的請求」は、附帯控訴後、訴えそのものが取下げられた。)。

[93] 従って、当審における主位的請求のうち、原審が認容した部分は右のとおり棄却すべきであるから、この部分に関する原判決(原判決主文第二項)を取り消すべきである。なお、被控訴人の訴えを却下することを求める控訴人の主張は理由がなく、採用できない。

[94] よって、民訴法96条、89条を適用して、主文のとおり判決する。

裁判官 近藤敬夫 裁判官 川久保政徳

裁判長裁判官緒賀恒雄は、退官につき署名押印できない。

裁判官 近藤敬夫

一、糟屋郡志免町大字別府字中の八田442の5 外27筆

宅地 20201.12平方メートル

二、糟屋郡志免町大字別府字中の八田442の5 外27筆

宅地 20201.12平方メートルに建設予定の左記建物4棟

記 1 鉄筋コンクリート造10~11階建共同住宅及び附属建築物

床面積 17090.26平方メートル

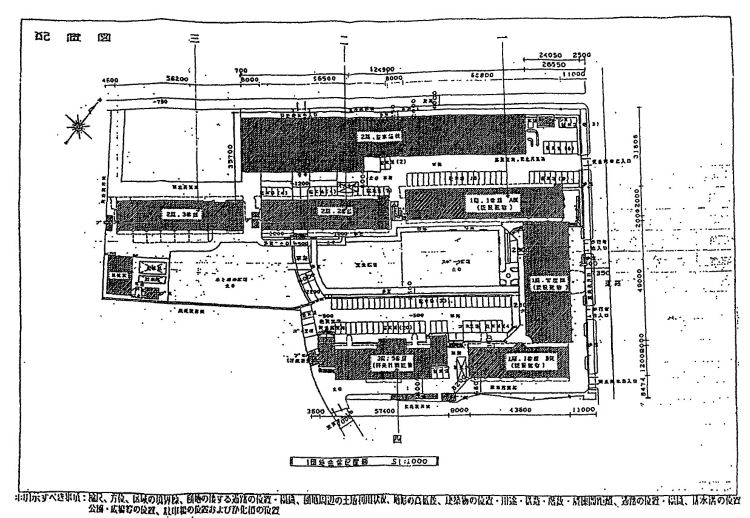

(仮称東峰マンション空港東一番館)別紙図面記載一のとおり

2 鉄筋コンクリート造10階建共同住宅及び附属建築物

床面積 12250.02平方メートル

(仮称東峰マンション空港東二番館)別紙図面記載二のとおり

3 鉄筋コンクリート造11階建共同住宅及び附属建築物

床面積 7542.64平方メートル

(仮称東峰マンション空港東三番館)別紙図面記載三のとおり

4 鉄筋コンクリート造14階建共同住宅及び附属建築物

床面積 8639.29平方メートル

(仮称東峰マンション空港東五番館)別紙図面記載四のとおり

計 45522.21平方メートル

■床面積

| 旧 ㎡ | 新 ㎡ | (新) ㎡ | |

|---|---|---|---|

| 1番館 | 9,206.46 | 17,179.94 | 17,090.26 |

| 2番館 | 15,593.24 | 12,087.30 | 12,250.02 |

| 3番館 | 8,249.54 | 6,863.90 | 7,542.64 |

| 5番館 | 16,537.04 | 9,651.94 | 8,639.29 |

| 計 | 49,586.28 | 45,783.08 | 45,522.21 |

■敷地面積

| 旧 ㎡ | 新 ㎡ | (新)H6.5.6 ㎡ | |

|---|---|---|---|

| 敷地面積 | 22,160.58 | 20,201.12 | 20,201.12 |

■戸数

| 旧 戸 | 新 戸 | (新)H6.5.6 戸 | |

|---|---|---|---|

| 1番館 | 90 | 158 | 158 |

| 2番館 | 88 | 80 | 80 |

| 3番館 | 80 | 75 | 85 |

| 5番館 | 162 | 107 | 97 |

| 計 | 420 | 420 | 420 |

「計算上の取水人口の増加」

「計算上の取水人口の増加」参考 前掲別紙「取水・給水の実績表」

1 余力水量の改善による給水人口の増加

年間取水量-洗浄水-年間給水量=洗浄水を除いた余力水量

(1) 平成元年 福岡県下の市町村の無効水量の平均 9.8%

379万4989-20万2356-352万7656=6万4977

(計算上給水に回せる量)

6万4977×(1-0.098)≒5万8609(有効給水量)

5万8609÷88.63(1人当たり有効給水量)≒661

(2) 平成2年 福岡県下の市町村の無効水量の平均 8.7%

408万0563-20万2356-357万4296=30万3911

30万3911×(1-0.087)≒27万7470

27万7470÷91.68(1人当たり有効給水量)≒3026

2 無効水量の改善による給水人口の増加(上記平均値に改善した場合)

(1) 平成元年 福岡県下の市町村の無効水量の平均 9.8%

控訴人の無効水量割合 14.05%

352万7656×(0.1405-0.098)≒14万9925

14万9925÷88.63≒1691

(2) 平成2年 福岡県下の市町村の無効水量の平均 8.7%

控訴人の無効水量割合 12.26%

357万4296×(0.1226-0.087)≒12万7245

12万7245÷91.68≒1388

3 水道企業団からの受水増加による給水人口の増加

(1) 鳴淵ダム完成によって2900立方メートル/日の受水可能となったとき

2900×365-72万0326(平成元年受水実蹟)=33万8174

2900×365-82万2940(平成2年受水実蹟)=23万5560

余力水量割合を考えないで有効水量の増加量を計算する。

33万8174×(1-0.098)÷88.63≒3442(平成元年)

23万5560×(1-0.087)÷91.68≒2346(平成2年)

(2) 平成4年度の受水量を82万3120としたとき

82万3120-72万0326(平成元年受水実蹟)=10万2794

82万3120-82万2940(平成2年受水実蹟)=180

余力水量を考えないで有効水量の増加量を計算する。

10万2794×(1-0.098)÷88.63≒1046(平成元年)

180×(1-0.087)÷91.68≒2 (平成2年)

4 須恵町からの受水によって賄っていた給水人口

(1) 平成元年

18万2245×(1-0.1405)÷88.63≒1767

(2) 平成2年

13万1758×(1-0.1226)÷91.68≒1261

但し、浄水受水であるから余力水量を便宜考慮外とする。

5 給水人口の増加合計

(1) 余力水量改善によるもの

平成元年 661人

平成2年 3026人

(2) 無効水量改善によるもの

平成元年 1691人

平成2年 1388人

(3) (1),(2)の小計

平成元年 2352人

平成2年 4414人

(4) 須恵町からの受水中止による給水人口の減少

平成元年 2352人-1767人= 585人

平成2年 4414人-1261人=3153人

(5) 水道企業団からの受水増加が実現していた場合の給水人口の増加

平成元年 1046人~3442人

平成2年 2人~2346人

(6) 以上がすべて実現した場合の予測増加数

平成元年 585+(1046~3442)=1631~4027

平成2年 3153+(2~2346) =3155~5499