財産管理を怠る事実の違法確認請求事件

札幌地方裁判所 平成16年(行ウ)第8号

平成18年3月3日 民事第5部 判決

口頭弁論終結の日 平成17年10月28日

■ 主 文

■ 事 実 及び 理 由

1 被告が,別紙第1不動産目録記載1及び2の各土地につき,空知太連合町内会に対し,上記各土地上にある鳥居,地神宮並びに建物の外壁における神社の表示及び建物内の祠の収去を請求することを怠る事実が違法であることを確認する。

2 原告らのその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は,被告の負担とする。

被告が,別紙第1不動産目録記載1及び2の各土地につき,下記の管理行為を怠る事実が違法であることの確認を求める。

[1] 本件は,砂川市(昭和33年7月1日の市制施行前は北海道空知郡砂川町。以下,市制施行前の砂川町を含めて「砂川市」ということがある。)が,その所有する土地上に神社の建物等を設置することを許し,土地を同神社の敷地として無償で使用させるなどしていることは,政教分離原則に違反する行為であり,当該使用貸借契約を解除し,前記神社建物等の撤去を請求しないことは,違法に財産の管理を怠るものであるとして,砂川市の住民である原告らが砂川市長である被告に対し,上記怠る事実の違法確認を求めた事案である。記砂川市と空知太連合町内会及び空知太神社との間の使用貸借契約を解除し,神社建物・鳥居・地神宮の宗教的建物の収去と土地の明渡しを請求すること

(1) 当事者

[2]ア 原告らは,いずれも砂川市に居住する住民である。

[3]イ 被告は,砂川市の所有する財産につき管理する権限と責任を有する執行機関である。

(2) 本件土地の所有及び本件施設の存在等

[4]ア 砂川市は,別紙第1不動産目録記載1ないし5の各土地(以下,同目録記載1の土地を「本件312番土地」,同2の土地を「本件313番土地」,同3の土地を「本件311番1土地」,同4の土地を「本件311番2土地」,同5の土地を「本件316番3土地」といい,これら各土地を併せて「本件土地」,本件312番土地及び本件313番土地を併せて「本件両土地」という。)を所有している。

[5]イ 本件土地上には,鳥居,地神宮,正面の外壁の上部に「空知太会館」及び「神社」と記載された建物(以下,上記鳥居を「本件鳥居」,地神宮を「本件地神宮」,建物を「本件建物」又は「空知太会館」といい,これらを併せて「本件施設」という。),土俵及び上川道路開削記念碑が存在する。

[6] 本件鳥居には,「空知太神社」と記された額が取り付けられている。

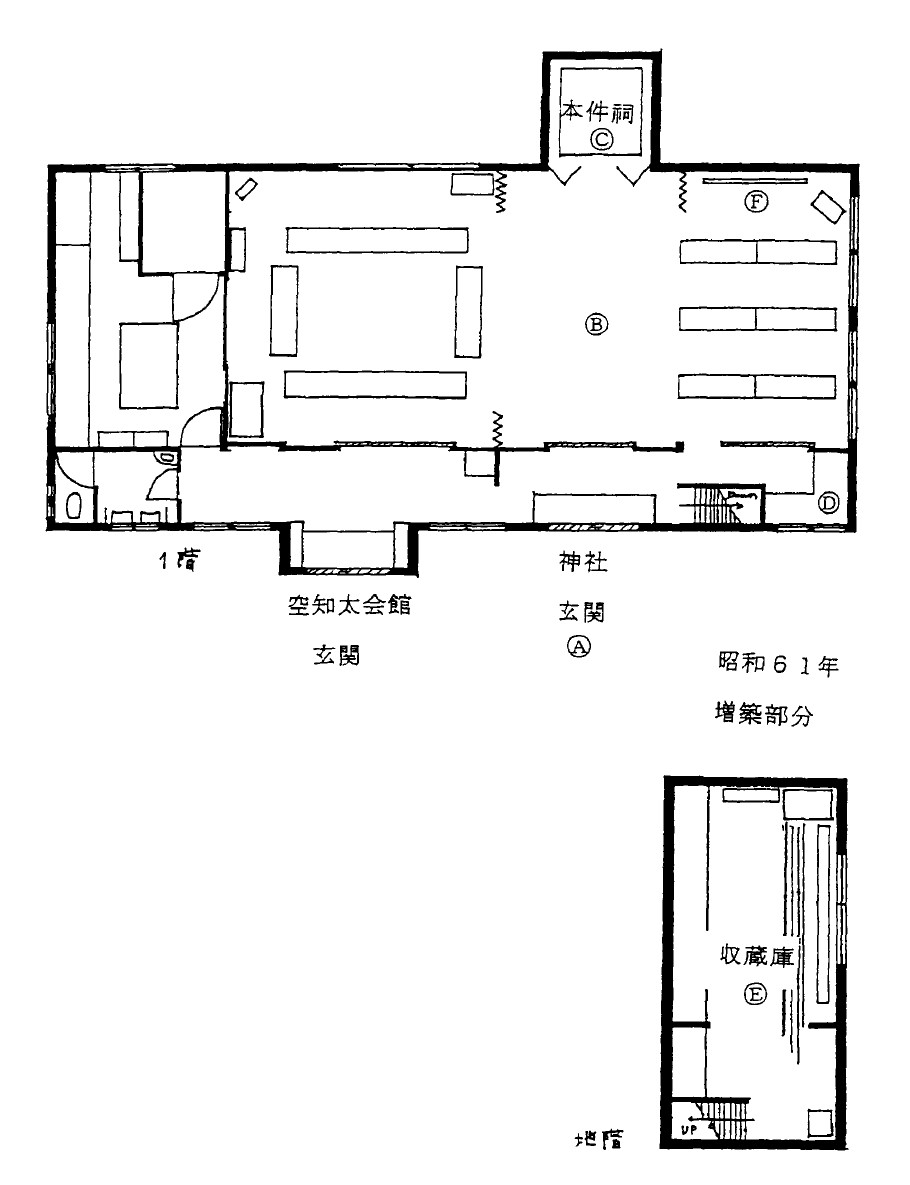

[7] 本件建物には入口が2か所あり,本件鳥居の正面にある入口の外壁上部には「神社」と記載され,その左側の入口の外壁上部には「空知太会館」と記載されている。

[8] 本件鳥居の正面にある入口から本件建物に入ると玄関部分と部屋部分があり,その奥には,祠(以下「本件祠」という。)が存在する。

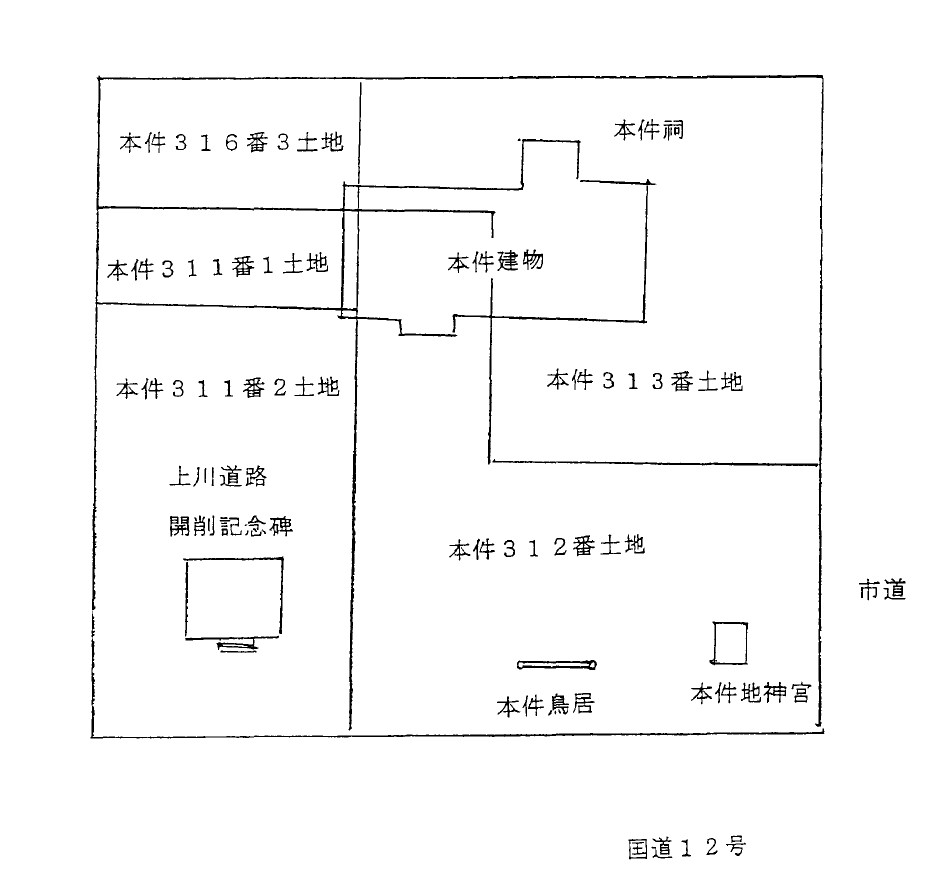

[9] 本件施設等の位置関係の概略は,別紙第2及び第3のとおりであり,本件施設の外観等は,別紙第4(ア)ないし(カ)のとおりである。

(3) 監査請求等

[10] 原告らは,平成15年12月19日,砂川市監査委員に対し,地方自治法242条1項に基づき,被告が本件土地を宗教施設維持のために使用させることは政教分離原則に違反するなどとして住民監査請求をした。同委員は,平成16年2月16日,同監査請求には理由がないと認め,同月17日,原告らにその結果を通知した。(甲1,2)

[11] 原告らは,同年3月17日,本件訴訟を提起した。

[12] 本件の争点は,砂川市が本件土地を本件施設のために使用させること等が政教分離原則に反するか否かである。

(1) 本件建物の宗教施設性

[13] 本件建物は,次のとおり,空知太神社という宗教的施設に空知太会館が併設されたものである。

[14]ア 本件土地には,空知太神社の施設である本件施設(本件鳥居,本件地神宮,本件建物)と土俵,参道,手水がある。

[15] 本件建物には,本件祠と拝殿があり,本件建物内部には空知太神社で使用する鈴,賽銭箱,しめ縄等が保管されている。

[16]イ 空知太神社の祭神は天照大神であり,本件祠に祀られている。

[17]ウ 空知太神社においては,毎年,元旦,春,秋の祭りに宗教法人砂川神社(以下「砂川神社」という。)の神官らによる神式の宗教行為が行われている。また,毎年8月には,砂川神社祭りの儀式様式に従って空知太神社祭りが行われ,御輿渡御として空知太神社の境内に祭壇が設けられ,雅楽の演奏,巫女の舞,神官の祝詞奏上及びお祓いなどの神式の行事が行われている。

(2) 政教分離原則違反の行為

[18]ア 砂川市は,神社施設の維持の目的で,Eから本件312番土地の寄付を受けて取得し,同土地における本件建物及び本件地神宮の設置並びに本件鳥居の建て替えを許し,その後,期限も定めず,本件土地を無償で宗教施設として利用することを許してきた。

[19] また,砂川市は,北海土地改良区から本件313番土地を買収して取得し,本件建物等の存続目的のために無償の使用を認めてきた。

[20]イ 砂川市は,本件建物の建設費等を支出し,空知太神社に対する便宜供与をし続けている。

[21]ウ 本件祠の前や空知太神社の境内では,神社役員,町内会の会長等の代表,砂川市長が参加して,玉串奉奠が行われている。

[22]エ 本件建物には,固定資産税,都市計画税が賦課されておらず,免税されている。

(3) 怠る事実

[23] 砂川市は,本件両土地の取得が寄付と売買のいずれによるものであっても,本件両土地につき市民全体の財産である公有地として適正な管理を行う必要がある。しかるに,砂川市は,本件両土地につき,空知太連合町内会及び空知太神社との間で使用貸借契約を締結し,神社建物,本件鳥居,本件地神宮等の宗教的施設等を設置させ,神社内外における神式の宗教行事の執行に対する便宜供与を続けている。砂川市長である被告が,上記契約の解除や宗教的施設等の撤去請求をせず,これを放置し続けていることは,憲法20条1項,3項,89条に定める政教分離原則及び地方財政法8条,地方自治法138条の2に反する違法な財産管理行為である。

(1) 政教分離原則違反についての判断基準

[24] ある行為が憲法上の政教分離原則に違反するか否かは,当該行為の目的が宗教的意義を持ち,その効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるか否かといういわゆる目的効果基準よって判断されるべきである。また,その判断は,外形的側面のみにとらわれることなく,一般人の宗教的評価,行為者の意図,目的,宗教的意識の有無,程度,一般人に与える効果,影響等諸般の事情を考慮し,社会通念に従って客観的に行われるべきである。

(2) 本件土地利用の適法性

[25] 上記の判断基準に照らせば,次のとおり,砂川市が本件土地の利用を認めていることは,憲法の定める政教分離原則及び地方財政法等の法令に反せず,砂川市に違法な財産管理行為はない。

ア 目的について

[26] (a)祠等の施設の移設は,砂川町立空知太小学校の増設及び同小学校の体育館の新設に伴うものであること,(b)Eは,移設先の土地を無償で提供したこと,(c)この移設には砂川町の補助等の援助が行われなかったこと,(d)移設後,Eは提供した土地の固定資産税を個人負担するという理不尽な状況になったこと,(e)Eが本件312番土地の寄付願出をした前提として,祠等の施設の継続利用が求められていたこと,(f)このような経過からすれば,砂川町が,Eから土地を採納し,また,引き続き施設用地として利用させることは相当な判断であり,また,地域の公共的利益にも資するものであること,(g)一連の経過が学校教育の充実という大きな公共目的の実現を図るためのものであったこと,(h)昭和45年の空知太会館の建設は,町内会活動等の拠点を求める地域住民の要望に基づくものであったこと,(i)同会館の建設に伴って,施設面,組織面,運用面いずれにおいても本件施設の宗教性が失われたこと,(j)同会館自体には地域コミュニティの融和の場以外の意義は認められないこと,(k)資金補助の対象は,いずれも同会館に対するものであり,本件施設に対する援助ではないこと等の経過を踏まえて検討すれば,砂川市が本件土地を本件施設に無償で利用させていることの目的は,専ら世俗的なものといえ,むしろ学校教育の充実という大きな公共目的実現という背景事情が認められる。

[27] また,砂川市が本件313番土地を取得した目的は,道路用地の利用や土地区画整理事業の推進等の点にあり,専ら世俗的な行政目的である。

イ 効果について

[28] (a)本件施設の中核である本件祠は,空知太会館の一隅に設置されているにとどまり,その施設自体もごく簡易なものであること,(b)本件祠は,普段は人目に触れない状態であること,(c)同会館の運営は,空知太会館運営委員会という宗教性のない団体が行っており,本件施設とは区別されていること,(d)本件施設には神官等は存在せず,本件施設の維持管理を行っている有志組織の構成員は神道の信徒ではなく,同構成員らに宗教的意識は存在しないこと,(e)本件施設に関連して行われるいくつかの行事等も形式化し,習俗的儀礼の域を出るものではないこと,(f)本件祠が設置されている空知太会館は,地域コミュニティの融和を図るために建てられたものであり,実際の利用実態からしても,それ以外の意味は全く見出せないこと,(g)これら諸点からして,地域住民の意識としても本件施設を習俗化されたものと捉えていることは明らかであることなどからすれば,特定の宗教を援助,助長,促進し又は他の宗教に圧迫,干渉を加えるものとは認められない。

ウ 無償使用の根拠等について

[29] 砂川市は,同市の財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例4条1号に基づいて,本件土地の利用を認めている。

[30] 砂川市は,同市の税条例72条1項4号に基づいて市内にある全ての町内会館について固定資産税を免除しており,空知太会館だけを免税としているわけではない(地方税法702条の8第1項,砂川市税条例141条により,固定資産税の例によるとされている都市計画税についても同様である。)。

[31] 地方財政法8条は,訓示的規定であって個別事案における具体的効果を持つものではない。また,地方自治法138条の2は,個別事案における具体的効果を持つものでない上,執行機関は議会の議決に従わなければならないところ,本件土地の貸借は議会の議決に基づくものであるから,これについて同条の趣旨がそのまま妥当するものではない。

[32]1 前提となる事実並びに証拠(甲1ないし5,7の1,甲9の4ないし10,甲10の5,甲11の1ないし6,甲12の1ないし3,5,6,甲13の1ないし10,甲15ないし20,甲25の1ないし15,甲26の1ないし20,甲27の1ないし8,甲28の1ないし44,甲30ないし33,39ないし41,乙1の1ないし3,乙2ないし9,13,14,乙15の1,2,乙16の1,2,乙17の1,2,乙18の1,2,乙19の1,2,乙25の1ないし3,乙26,27,29,30,証人F,証人G,原告B,原告A(後記認定に反する部分を除く。),検証の結果)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない(なお,括弧内の証拠番号等は,掲記事実を認めた主要証拠である。)。

(1) 神社及び神道等について

[33]ア 神社を中心とする信仰は,神社神道と呼ばれ,先人らが集団生活をする中で自然に生まれてきた信仰であって,特定の者が作った信仰ではないとされている。したがって,神道は,教祖という特定の者の体験をもとにして説かれた宗教とは異なり,教義や教典はない。

[34] 神道における神は天照大神を中心とし,それをとりまく八百万神が天照大神を助け,人々の生活を守っているとされている。また,神道においては,祖先や国又は社会の発展に献身した者が神社に祀られることがある。(甲31)

イ 鳥居について

[35] 鳥居は,神社の門の一種として用いられ,神域を表示するものであり,鳥居が神社の参道や境内の入口,玉垣,透塀の入口などにあるのは,神域の関門として,その中が神聖で汚れのないところを表すためであるとされている。鳥居は,寺と神社を区別する最も簡単な見分け方とされている。(甲31)

ウ 神社における祭り

[36] 神社における祭りは,氏子が日頃の感謝の気持ちから氏神に対して身も心も清めた上で真心を込めて奉仕することを意味し,年に1度の最も重要な祭りは例大祭又は例祭といわれる。(甲4,31)

(2) 空知太神社の沿革等について

[37] 本件訴訟に関する事実の経過等は別紙第5事実経過一覧表のとおりであり,このうち空知太神社の沿革等は次のとおりである。

[38]ア 空知太地区の住民らは,明治25年ころ,五穀豊穣を祈願して,現在の砂川市立空知太小学校の所在地(砂川市空知太西五条六丁目3番1号)付近に祠を建てた。

[39] Pほかの神社創設発願者らは,明治30年,空知太神社の祠等の施設に用いる上記土地付近の3120坪の土地について,北海道庁に御貸下願を提出して認められ,上記住民らは,同所に神社施設を建立した。同施設には同年9月に天照大神の分霊が祀られ,札幌神社から宮司を迎えて鎮座祭が行われ,地区住民の有志団体である空知太青年会が同施設の維持,管理に当たった。(甲3ないし5,15,41,乙2)

[40]イ 公立空知郡南空知太尋常小学校は,明治36年5月5日,上記施設に隣接して建設された(なお,上記小学校は,昭和10年9月1日に公立空知郡空知太尋常小学校,昭和16年4月1日に空知郡空知太国民学校,昭和22年5月1日に砂川町立空知太小学校,昭和33年7月1日に砂川市立空知太小学校とそれぞれ改称されたが,以下においては時期を問わずに「空知太小学校」という。)。(甲3,乙2,証人F)

[41]ウ 空知太小学校においては,昭和23年ころ,校舎の増設及び体育館新設の計画が持ち上がり,その敷地となる土地から空知太神社の祠等の神社施設を移転する必要が生じた。そこで,空知太地区の住民であるEが,校舎増設等に協力すべく,本件312番土地及び本件311番2土地を上記神社施設の敷地として提供した。

[42] 上記神社施設は,そのころ,本件312番土地及び本件311番2土地上に移転され,また,昭和25年9月15日には同所に地神宮も建てられた。

[43] Eは,昭和28年,砂川町に対し,祠等の施設のために本件312番土地及び本件311番2土地の寄付願出をし,砂川町は,同年3月の町議会において上記両土地の採納の議決及び上記両土地を無償で使用させるとの議決をし,同月29日,Eから上記両土地の寄付を受けてその所有権を取得した。また,砂川市は,Eから砂川市空知太西五条六丁目49番の土地1229平方メートル(地目は学校用地)についても寄付を受けた。砂川市は,以上の土地について,昭和34年2月21日に所有権移転登記をした。(甲3,4,41,乙14,乙17の1,2,乙18の1,2,証人G)

[44]エ 空知太部落連合会(後記空知太連合町内会の前身)は,昭和45年ころ,本件311番2土地及び本件312番土地とそれらの隣接地において,かねて地域の住民から設置の要望のあった集会場等となる建物として空知太会館を建築することを計画し,同年8月に空知太部落連合会会長名で本件311番1土地及び本件311番2土地を敷地とする本件建物の建築確認を受け,同年10月に本件建物を新築したが,本件建物の表示登記及び所有権保存登記はされなかった。

[45] 本件建物は,床面積約99平方メートルの平家建建物であり,後記のとおり,建築時から空知太会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)によって運営がされている。

[46] 砂川市は,本件建物の建築に際し,砂川市会館建設補助規則に基づき,空知太部落連合会に対して84万8000円の補助金を交付し,同年9月3日,H及びIから上記隣接地である本件311番1土地の寄付を受けた。また,上記隣接地である本件313番土地及び本件316番土地は,北海土地改良区が所有していたが,運営委員会はこれらの土地を無償で借用することとされた。

[47] そして,本件建物の建築に伴い,本件311番2土地及び本件312番土地上にあった従来の空知太神社の祠等の神社施設は取り壊され,本件建物内に本件祠が設置され,本件312番土地に本件鳥居が設置された。なお,本件311番1土地についての砂川市に対する所有権移転登記は昭和59年12月12日にされた。(甲3,乙3ないし5,16の1,2,乙25の1,乙26)

[48]オ 本件建物については,(a)昭和61年に南東側1階の部屋及び地下1階の収蔵庫(各床面積約26平方メートル)の増築工事,(b)平成6年に水洗化工事が行われた。砂川市は,砂川市会館建設補助規則に基づき,上記(a)の工事について空知太連合町内会に対し160万円の補助金を交付し,同(b)の工事について運営委員会に対し40万6541円の補助金を交付した。(乙5ないし7,25の2,3,乙29,証人G)

[49]カ 北海土地改良区は,地域開発に伴い同改良区の管理する空知太支線の全域が地区除外されて用途廃止されることになったため,所有地を処分することとし,平成3年ころから砂川市に買受けを打診してしていた。

[50] 同改良区は,平成4年12月16日付け文書により,砂川市に対し,本件313番土地及び本件316番3土地ほかの土地に関する正式の買受け要請をした。上記文書には,「(前略)当区管理施設の空知太支線(略)全域が地区除外され,用途廃止に至りました。この程,この用地の地先関係者より払い下げの申し出があり,(略)この内(略)貴市管理の道路及び公共施設等に使用されている部分があり,この用地を買い受けしていただきたく,協議いたします。ご検討のうえ,回答願います。(後略)」と記載されていた。

[51] 砂川市は,平成6年1月17日,上記要請に基づき,同改良区から本件313番土地を500万2321円,本件316番3土地を143万8296円で買受け,上記両土地について,平成6年1月20日に所有権移転登記を受けた。(乙13,15の1,2,乙18,19の1,2)

(3) 空知太神社について

ア 由緒等

[52] 空知太神社は,上記認定のとおり,明治25年に祠が建てられたことに始まり,明治30年には天照大神が祀られ,昭和23年には現在地近辺に移転した空知地方では最古に属する神社である(同じく札幌神社(現在の北海道神宮)の系列にある砂川神社よりも先にできた。)が,宗教法人法に定める宗教法人ではない。(甲3ないし5,41,証人F,原告A)

イ 空知太神社における行事

[53](ア) 空知太神社においては,初詣,春祭り,秋祭りという年3回の行事が行われている。(甲7の1,甲10の5,甲11の4ないし6,甲12の1,2,5,6,甲13の1ないし7,10,甲28の1ないし44,証人F)

[54](イ) 初詣においては,おみくじ,交通安全の札,熊手,当たり矢が販売されている。これらは,砂川神社から借りたものであり,代金及び売れ残ったおみくじ等は,砂川神社に戻される。(甲7の1,証人F)

[55](ウ) 空知太神社の春祭りと秋祭りの際には,砂川神社から宮司の派遣を受けている。春祭り,秋祭り,毎年8月の砂川神社祭りの際には,「空知太神社」「地神宮」などと書かれた幟が本件鳥居の両脇に立てられる。秋祭りの際には,本件地神宮の両脇に「奉納 地神宮 氏子中」等と書かれた幟が立てられて,神事が行われ,「秋季祭典 奉納 空知太神社」あるいは「空知太神社 奉納秋まつり」などと書かれた看板が空知太神社の地域に掲げられる。また,砂川神社祭りの際,空知太神社に,砂川神社の御輿が空知太神社を訪れ,テープによる雅楽の演奏が行われ,巫女が舞を舞っていたことがある。(甲9の4ないし11,甲10の5,甲11の1ないし6,甲12の1ないし6,甲13の1ないし10,甲27の1ないし8,甲28の1ないし44,証人F)

ウ 空知太神社の組織等

(ア) 総代等

[56] 空知太神社には,総代(氏子総代)及び世話役が各10名ずついる。組織の規約などはなく,総代又は世話役の選出や解任について決まった手続もなく、実際には,年1回の総会において,欠員が生じた地域から新しい役員を話し合いで選んでいる。また,総代の中から総代を代表する総代長が協議で決められるが,現在の総代長はN町内会長であるF(以下「F」という。)であり,その前の総代長はJ団地町内会の者であった。なお,現在の総代や世話役に神道の者はおらず,全員宗教としては仏教を信仰している。

[57] 総代及び世話役などの役員は,空知太神社における上記年3回の行事(初詣,春祭り,秋祭り)の手伝いをしており,祭りの際には寄付集めも行うが,J団地町内会,N町内会,K町内会では,町内会財政から寄付が直接出されることもあった。

[58] 本件建物の使用については,氏子総代が空知太神社として年6万円を支払っている。(乙26,証人F,原告A)

(イ) 氏子等

[59] 氏子は,もともと生まれ暮らす地に神を祭り五穀豊穣や安全を祈願をするという一種の宗教的行為の中から始まったもので,時代による多少の変化はあるものの,現在までその制度が続いていると考えられる。

[60] 空知太神社の氏子とされる者には神道以外の宗教の者もおり,また,空知太神社のある地域の者のすべてが同神社の氏子というわけではない。(証人F,原告A)

(4) 本件建物等について

ア 本件建物の位置等

[61] 本件建物は,別紙第2のとおり,本件土地上に存するが昭和45年にされた本件建物の建築確認申請には,本件311番1土地及び本件311番2土地のみが敷地として記載されていた。また,昭和61年の本件建物の増築の際の建築計画概要書においては,建築主が「空知太連合会長 L」とされ,敷地が本件311番1土地,本件311番2土地,本件312番土地及び本件313番土地の一部とされていた。

[62] なお,本件建物は登記されていないが,平成17年1月1日現在で課税台帳に登録された。(乙3,5,30)

イ 本件建物内部の状況

[63] 本件建物の2か所の入口のうち,本件鳥居の正面にあって外壁上部に「神社」と記載された入口から本件建物内に入ると,玄関部分(別紙第3(A)),部屋部分(同(B))及び本件祠(同(C))がほぼ本件鳥居からの直線上に存在する。

[64] 上記玄関部分の天井には,空知太神社の鈴をつける金具が取り付けられている。

[65] 本件祠の形状等は別紙第4(エ)ないし(カ)のとおりであり,その中には天照大神を御神体とする鏡が存在する。本件祠は,普段は扉が閉められているが,鍵はなく,祭りのときなどは扉が開かれる。

[66] 本件建物の保管棚(別紙第3(D))には,暗幕,垂れ幕,鈴等が保管され,本件建物の地下室(収蔵庫。別紙第3(E))には,賽銭箱,しめ縄などが保管されている。

[67] 本件建物内部の壁(別紙第3(F)の箇所)には,「空知太神社役員」と書かれた紙が貼ってあり,その紙には「総代長」「副総代長」「総代総務」「総代会計」「総代」「世話役」「関係町内会長」の氏名が記されている。役員の氏名は,毎年,本件建物内部の壁に張り出される。(甲26の1,甲28の25,26,28ないし38,証人F,検証の結果)

(5) 空知太連合町内会及び運営委員会等

ア 空知太連合町内会等について

[68] 空知太地区には,開拓以来,第1ないし第3部落会があり,地区における行事等の際にはこれらの部落会によって部落連合会が組織されていたが,その後,部落会は町内会と名称が変更され,部落連合会も空知太連合町内会に名称が変更された。

[69] 空知太地区の世帯数は現在約1300ほどで,N町内会,J団地町内会,K町内会,O町内会,M団地町内会,新M団地町内会の6つの町内会があり,これらの町内会によって空知太連合町内会が組織されている。

[70] 上記各町内会では,空知太神社の祭りの際に寄付を集めており,その寄付は,町内会の議事録において毎年報告される。原告Aは,O町内会に属しており,7年ほど前に町内会長になった際には空知太神社に対する寄付を止めさせたことがあった。Fは,現在,N町内会の町内会長であり,かつ,空知太神社の総代長であり,空知太連合町内会の会長をしたこともある。また,Fは,昭和46年から平成11年まで砂川市議会の議員を務め,議長であったこともある。(甲28の38,甲30,証人G,証人F,原告A)

イ 運営委員会等について

[71] 本件建物内には,机,いす,黒板やカラオケ機器が置かれ,普段は空知太会館として学習塾や英語塾等の会場に使用されており,その使用料は1300円(冬期は2000円)程度である。上記認定のとおり,空知太神社も年間6万円の使用料を支払っている。

[72] 本件建物は,空知太地区の町内会の者が運営委員となる運営委員会によって管理運営がされている。同委員会は,本件建物の貸出し,使用料の徴収,光熱費の支払,年2回程度の草刈りなどの建物内外の維持管理をしており,年2回の役員会を行っている。(甲40,乙26,証人G,証人F,検証の結果)

(6) 砂川市の対応等について

[73]ア 本件土地は,上記のとおり,いずれも砂川市が所有するに至っており,その土地上には本件施設(本件建物,本件鳥居,本件地神宮)その他の構造物が存在する。砂川市は,本件土地の使用及び本件土地上にこれらの構造物が存在することを容認しているが,本件建物に対する本件土地の貸借契約等の存在を示す契約書その他の書類は一切存在しない。(甲2,33,乙29,証人G)

[74]イ G(現在の砂川市総務部長)は,平成10年ころ,砂川神社の御輿を市役所の中に1晩置いておくことがあったり,市役所前に神輿がきて玉串奉奠をすることがあったため,当時の市長に対し,疑惑を招くのでなるべく避けた方がよく,市長が毎年各祭りを回るのもやめたほうがよいとの進言をした。(証人G)

[75]ウ 当時の市長は,平成10年第3回砂川市議会定例会において,

「市役所の前の参拝は取りやめるべきだというようなことがございました。これは,従来からの習慣なのです。(略)みこしが来て,それに参拝をして,市民の安寧を考え,そして地域の安全をお参りするということは何ら差し支えない,そういうふうに私は考えている。(略)私は宗教に基づいておみこしと一緒になって歩いているわけではございません。各地域の無災害,安全,そして豊穣を祈願するということは市長として当然の役割である。(略)この地域が,そういう意味では,皆さん方とともに協力し合って発展してほしいと,そういうことを神にお願いをしている,むしろそういうことなのです。それは,神の力をかりてでもそういう考え方をやはりお願いするという気持ちにならざるを得ないのです。」と答弁した。(甲17)

[76]2 上記認定事実及び前提となる事実に基づき,争点につき検討する。

(1) 本件施設に関する権利関係

ア 本件施設の所有者

[77] 上記認定の事実によれば,本件施設はいずれも本件建物の敷地である本件土地に存在し,同建物以外の施設も同建物とともに利用されていること,同建物は,昭和45年に新築された際の建築確認申請が空知太連合町内会の前身である空知太部落連合会によって行われ,昭和61年の増築に当たっての建築主も空知太連合町内会とされていたこと,同建物は建築当初から運営委員会によって実際の管理運営が行われているところ,同委員会は町内会員によって組織される空知太連合町内会の内部機関と考えられること,また,同委員会は,同建物のみならず本件土地における草刈りを行うなど本件施設全体の維持管理を行っていること,他方,空知太神社あるいはその氏子集団には法人格あるいは権利能力のない社団性を認めることはできないこと(空知太神社は宗教法人ではなく,また,同神社には氏子総代や世話役等の役員がおり,氏子集団といったものの存在を観念し得るとしても,役員や氏子に関する規約はなく,しかも空知太神社の地域の者すべてが氏子ではないから,氏子総代の母体となるべき氏子集団の構成員を特定することができず,また,役員の選出についても一義的に明確な手続はなく,多数決原理が採られているということもできない。)からすれば,本件施設の所有者は,氏子集団を包摂する団体としての空知太連合町内会であると認められ,この認定判断を覆すに足りる証拠はない。

イ 砂川市と空知太連合町内会の使用貸借

[78] 上記認定及び判断のとおり,本件土地の貸借関係を示す資料はないものの,砂川市はその使用を容認していること,本件施設の所有者は空知太連合町内会であることからすれば,砂川市と空知太連合町内会の間には本件土地の使用貸借契約があると認められる。

[79] なお,原告らは,砂川市と空知太神社との間に本件土地の使用貸借契約がある旨主張するが,その事実を認めるべき証拠はない上,同神社は上記のとおり権利の主体とはなり得ないのであって,上記主張は採用できない。

[80]ウ 以上のとおり,空知太連合町内会は,砂川市所有の本件土地を砂川市との間の使用貸借契約に基づいて使用し,本件土地上に本件施設を所有しているというべきである。

(2) 政教分離原則違反の有無についての判断基準

[81] 憲法は,20条1項後段,3項,89条において,いわゆる政教分離原則を定めた規定を置いているところ,憲法20条3項によって国及びその機関(地方公共団体を含む。以下同じ。)がすることを禁止されている宗教的活動とは,およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つ全ての行為を指すものではなく,そのかかわり合いが相当とされる程度を超えるものに限られるというべきであって,当該行為の目的が宗教的意義を持ち,その効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。そして,ある行為が上記宗教的活動に該当するかどうかを検討するに当たっては,当該行為の外形的側面にとらわれることなく,当該行為の行われる場所,当該行為に対する一般人の宗教的評価,当該行為者が当該行為を行うについての意図,目的及び宗教的意識の有無,程度,当該行為の一般人に与える効果,影響等,諸般の事情を考慮し,社会通念に従って,客観的に判断しなければならない。憲法89条によって禁止されている,公金その他の公の財産を宗教上の組織又は団体の使用,便益又は維持のために支出すること又はその利用に供することも,政教分離の原則の意義に照らして,公金支出行為等における国家と宗教とのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものをいうものと解すべきであり,これに該当するかどうかを検討するに当たっては,前記と同様の基準によって判断しなければならない(最高裁判所昭和52年7月13日大法廷判決・民集31巻4号533頁,最高裁判所平成9年4月2日大法廷判決・民集51巻4号1673頁参照)。

(3) 本件における砂川市の行為に対する判断

[82] 上記の判断基準に照らし,本件における砂川市の行為について判断する。

ア 空知太神社の沿革及び本件施設の宗教性

[83](ア) 本件施設の前身となる空知太神社の沿革は,上記認定のとおりであり,地域住民の協力により建設されたものであるが,五穀豊穣を祈願するといった宗教的心情に発したものであり,札幌神宮から宮司を迎えて鎮座祭を営むなどされており,同神社の施設は神社すなわち宗教施設として建てられ維持されてきたといえる。

[84](イ) 本件施設においては,上記認定のとおり,寺と神社の判断基準とされていて神社の象徴的存在といえる本件鳥居及び本件地神宮があり,本件鳥居及びその正面にある本件建物の入口にはいずれも「神社」であることが明記されており,その入口を入った本件建物の正面奥には神道における神の中心となる天照大神を祀った本件祠がある。また,上記認定のとおり,本件施設においては,砂川神社から宮司の派遣を受けるなどして神式の行事が営まれており,これら行事は,雅楽が演奏されることや巫女が舞うことなどもあって,宗教的色彩を失って世俗化ないし習俗化しきっているものとはいえず,宗教的行為であるといえる。

[85] 以上のような空知太神社の沿革並びに本件施設の配置等を含む外形及び用途に照らすと,本件建物を含む本件施設は,明らかに宗教施設である神社であるとの評価を受けるものというほかない。

[86](ウ) ところで,上記認定のとおり,本件建物は,昭和45年に地域の集会場等としての性格を併せ持つ建物として建設され,空知太会館と称され,実際にも地域住民の非宗教的な利用に供されている。

[87] しかし,宗教施設が併せて他の用途に用いられることがあることによってその宗教施設性が直ちに否定されるものではない。そして,本件施設については,上記のとおり,その宗教施設性が明確であり,地域住民が本件建物を空知太会館として非宗教的な行事等に利用することがあり,また,その頻度が神社としての利用よりも多いとしても,そのことによって本件建物を含む本件施設の宗教施設性が払拭されるものではない。

イ 本件施設の所有及び運営主体

[88] 上記認定及び判断のとおり,空知太神社は宗教法人ではなく,本件施設を所有し運営している空知太連合町内会は地域団体であり,実際に宗教行為を担う氏子もこれを構成する者が強固な信仰を保持しているものではなく,空知太神社を支える宗教団体ないし教団のような団体の存在も認められない。

[89] しかし,神社神道は自然発生的な信仰であって必ずしも明確な教義教典が存在しないことなどに照らすと,上記の点は,宗教施設性が明確な本件施設について,これが神社施設であるとすることの妨げとなるものではなく,かえって本件施設が神社として空知太連合町内会の承認のもとに維持されていることを示す事情と評価されるべきである。

ウ 本件土地取得の経緯等からの評価

[90](ア) 被告は,本件312番土地及び本件311番2土地の取得経過からすれば,両土地の取得は,学校教育の充実という大きな公益目的の実現を図るためのものであり,本件313番及び316番3土地の取得目的は,道路用地の利用や土地区画整理事業の推進等という専ら世俗的なものであると主張する。

[91] 確かに,本件312番土地及び本件311番2土地の取得については,それが空知太小学校の校舎増設等に起因し,最終的に砂川市による上記両土地の採納の議決が行われたという経過が認められ,また,本件313番土地及び316番3土地の取得についても,北海土地改良区から買受けの要請を受けたという経過が認められる。

[92](イ) しかし,上記認定のとおり,Eは,地神宮が昭和25年に建てられた後の昭和28年になって,祠等の宗教施設のために本件312番土地及び本件311番2土地の寄付願出をし,これを受けて砂川町は上記両土地の採納の議決並びに両土地を無償で使用させることの議決をしたことからすれば,砂川町は,上記施設のために上記両土地が使用されることを認識して採納の議決をし,その所有権を取得したといえるから,上記両土地の取得の目的は宗教的意義を有する。

[93] この点,被告は,昭和45年の本件建物建設当時,建築確認申請には敷地として本件311番1土地及び本件311番2土地のみが記載されており,砂川市は,これらの土地のみが本件建物建設予定地であるとの認識をしていたと主張するが,そうであるとしても,昭和28年の本件311番2土地の取得は,祠等の宗教施設の維持を目的とするものであることからすれば,昭和45年の上記認識の有無は,本件311番2土地及び本件312番土地取得目的の宗教的意義を左右させるものではない。

[94] また,本件313番土地及び本件316番2土地についてみても,砂川市は,これらの土地に宗教施設である本件施設が存在することを認識しつつ購入したことは明らかであり,上記両土地の取得の目的は宗教的意義を有する。

[95](ウ) これらに加え,本件施設が,上記のごとく,その歴史的沿革,その外形からの評価,そこで営まれている行事などに照らして,神社というほかなく,その宗教施設としての性格が明確であることを考慮すると,砂川市が本件土地を取得し,これを本件施設の維持のために無償で提供している行為は,特定の宗教に特別の便宜を与え,これを援助,助長,促進することが明らかであって,上記土地取得の経過に関して被告が主張する事情は,このことを是認せしめるほどの事情とは評価し得ない。

[96]エ 以上からすると,砂川市が,本件施設に関して行った行為,すなわち,砂川市の所有する本件土地を,空知太連合町内会に対し,同連合町内会との間の使用貸借契約に基づいて使用させ,本件土地上に本件施設を所有させている行為は,本件施設が宗教施設である点において,特定の宗教を援助,助長,促進するものであり,宗教とのかかわり合いの程度が,わが国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という政教分離の制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超え,憲法20条3項にいう宗教活動に当たり,また,宗教的施設を維持するために,地方公共団体の財産を供するもので憲法89条に反するものというべきである。

[97] 以上の認定及び判断に反する被告の主張は,いずれも採用することができない。

[98]オ ところで,空知太連合町内会は,宗教施設である本件施設を本件土地上に所有しているが,そのうちの本件建物については,空知太会館として地域住民の非宗教的活動の場としても用いられているところ,本件建物の外壁にある神社の表示を除去し,かつ,本件建物内の本件祠の部分を収去すれば,本件建物に固有の宗教施設性は払拭され得ると考えられる。また,その余の本件施設,すなわち本件鳥居及び本件地神宮についても,これらを収去すれば,本件両土地が宗教施設の敷地として使用されていないことになると考えられる(なお,原告らは,上記のほかに宗教施設である土俵や手水及び参道がある旨主張するが,土俵や手水が本件両土地上に現存することを認めるべき証拠はなく,また,本件鳥居と本件建物との間の通路が参道の役割を果たしているとしても,上記によって本件施設が収去されると,上記通路は参道としての性格を失うに至るから,通路自体の収去の必要は認められない。)。

[99] そうすると,砂川市の上記行為は,上記使用貸借契約を解除しなければ是正されないものではなく,憲法に定める政教分離原則に照らし,上記のように宗教施設性を有する本件建物における外壁の表示及び本件祠並びに本件鳥居及び本件地神宮を収去させることによって憲法違反の状態が解消され得るというべきであり,これを他面からいうと,砂川市が上記各収去を空知太連合町内会に請求しないことは,その所有する財産である本件両土地の管理を怠るものというべきである。

[100](4) したがって,砂川市長である被告には,空知太連合町内会に対し,本件建物の外壁の表示及び本件祠並びに本件鳥居及び本件地神宮の収去を請求しない点において,憲法20条1項,3項,89条に規定される政教分離原則違反の行為があり,違法にその財産管理を怠る事実があるというべきである。

[101]3 以上によれば,原告らの請求は,主文の限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は,理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,64条ただし書を適用して,主文のとおり判決する。

裁判長裁判官 笠井勝彦 裁判官 馬場純夫 裁判官 矢澤雅規

別紙第1

不動産目録

1 所在 砂川市空知太西五条七丁目

地番 312

地目 境内地

地積 370平方メートル

2 所在 砂川市空知太西五条七丁目

地番 313

地目 用悪水路

地積 551平方メートル

3 所在 砂川市空知太西五条七丁目

地番 311番1

地目 畑

地積 79平方メートル

4 所在 砂川市空知太西五条七丁目

地番 311番2

地目 境内地

地積 343平方メートル

5 所在 砂川市空知太西五条七丁目

地番 316番3

地目 用悪水路

地積 158平方メートル

別紙第2

(本件土地及び本件施設の位置概略図)

別紙第3

(本件建物の概略図)

別紙第4(省略)

別紙第5

事実経過一覧表

| 年月日 | 事実等 | 証拠 |

|---|---|---|

| 明治25年ころ | 地域住民の協力により,現在の空知太小学校の敷地に,五穀豊穣を祈願して空知太神社の祠が建設された。 | 甲3ないし5,41 |

| 明治30年 | Pほか6名は,北海道庁に対し,空知太神社の祠等の施設の敷地に関する土地御貸下願を提出して認められ,神社施設が建立され,地域住民の有志団体である空知太青年会が,同施設の維持,管理に当たった。 | 甲3ないし5 |

| 明治30年9月 | 上記施設において,天照大神の分霊が祀られ,札幌神社から宮司を迎えて鎮座祭が行われた。なお,空知太神社の例大祭は9月15日とされた。 | 甲4,5,41 |

| 明治36年5月5日 | 公立空知郡南空知太尋常小学校(現在の空知太小学校の前身)が上記施設に隣接して建設された。 | 甲3,乙2,証人F |

| 昭和16年11月14日 | Eは,砂川市空知太西五条六丁目49番の土地1229平方メートルを売買によって取得した。 | 乙18の1,2 |

| 昭和22年10月2日 | Eは,本件312番土地及び本件311番2土地を自作農創設特別措置法16条の売渡により取得した(所有権移転登記は昭和25年3月16日)。 | 乙14,17の1,2 |

| 昭和23年ころ | 空知太小学校の校舎増設及び体育館新設の計画が持ち上がり,祠等の神社施設を移転する必要が生じた。Eは,同小学校増設に協力するため,本件312番土地及び本件311番2土地を上記施設の敷地として提供し,同年,上記両土地に祠等の神社施設が移転された。 | 甲3 |

| 昭和25年9月15日 | 神社境内にある地神宮が建てられた。 | 甲4,41 |

| 昭和28年 | Eは,砂川町に対し,空知太神社の祠等の神社施設のために,本件312番土地及び本件311番2土地の寄付願出をした。 | 甲3,証人F |

| 昭和28年3月 | 砂川町は,町議会で本件312番土地及び本件311番2土地の採納の議決並びに両土地を無償で使用させるとの議決をした。 | 甲2,証人G |

| 昭和28年3月29日 | 砂川町は,Eから上記両土地及び砂川市空知太西五条六丁目49番の土地(地目は学校用地)の寄付を受け,これらの土地の所有権を取得した(所有権移転登記はいずれも昭和34年2月21日)。 | 甲3,乙14,17の1,2,乙18の1,2,証人G |

| 昭和33年7月1日 | 砂川町は市制施行により砂川市となった。 | |

| 昭和34年2月21日 | 上記各土地の所有権移転登記がされた。 | 乙14,17の1,2,乙18の1,2 |

| 昭和39年以降 | 毎年8月26日に砂川神社祭典行事が行われている(昭和38年以前は不明である)。同行事には,神主が出席し,祝詞の奏上,玉串奉奠等が行われ,市から市長,助役,関係部長,課長等が出席している。市長は,公用車により参加していた。 | 甲3 |

| 昭和45年 | 本件建物が建設されることになった。 砂川市は,砂川市会館建設補助規則に基づき,空知太部落連合会に対し,84万8000円の補助金を支出した。 | 乙4,25の1 |

| 昭和45年9月3日 | 砂川市は,H及びIから、本件311番1土地の寄付を受けた(所有権移転登記は昭和59年12月12日)。 | 乙16の1,2 |

| 昭和45年 | 本件312番土地及び本件313番土地等を敷地として,本件建物が建設された。なお,空知太部落連合会会長による建築確認申請は同年8月4日,建築確認は同月13日,完了届は同年10月15日,検査は同月20日であるが,本件建物に登記はされなかった。また,本件313番土地及び本件316番3土地は,北海土地改良区が所有していたが,空知太会館運営委員会はこれらの土地を無償で借用することとされた。 本件建物の建設に伴い,従来の神社施設が取り壊され,本件建物内部に本件祠が設置され,上記敷地に本件鳥居が設置された。 | 甲3,41,乙3,14,乙15の1,2,乙19の1,2 |

| 昭和55年 | 国道12号バイパス建設計画が公表された。 | 乙29 |

| 昭和59年12月12日 | 砂川市は,H及びIから寄付を受けた本件311番1土地の所有権移転登記をした。 | 乙16の1,2 |

| 昭和61年 | 砂川市は,本件建物の増設(会館東側の部屋の増設及び地下収蔵庫の増設)に際し,砂川市会館建設補助規則に基づき,空知太連合町内会に160万円の補助金を拠出した。 | 乙5,6,25の2 |

| 昭和62年 | 空知太西四条七丁目には民間大型小売店舗が進出し,同五条八丁目では,市道の再編等が行われた。 | 乙10 |

| 昭和62年から63年にかけて | 砂川市は,地域内に土地を所有する住民らから道路用地部分の寄付を受けるなどした。 | 乙11の1ないし6 |

| 平成2年 | 新空知大橋が開通し,滝川市と砂川市が直接結ばれた。 | 乙12 |

| 平成3年ころから | 北海土地改良区は,地域開発に伴い同改良区の管理する空知太支線の全域が地区除外され,用途廃止されることとなったため,所有地を処分することとし,砂川市に買受けを打診して協議を開始した。 | 乙13 |

| 平成4年2月16日 | 北海土地改良区は,砂川市に対し,正式に本件313番土地,本件316番3土地を含む6筆の土地の関する買い受け依頼をした。 | 乙13 |

| 平成6年 | 砂川市は,空知太会館の水洗化工事に際し,砂川市会館建設補助規則に基づき,空知太会館運営委員会に40万円6541円の補助金を拠出した。 | 乙7,25の3,乙29 |

| 平成6年1月17日 | 砂川市は,北海土地改良区の要請により,本件313番土地,本件316番3土地を同改良区から取得した(所有権移転登記は同月20日)。 | 乙15の1,2,乙13,19の1,2 |

| 平成10年ころ | Gは,当時の砂川市長に,役所に御輿をもってくることなどについて,誤解を招くので止めた方がよいのではないか等と進言した。 | 証人G |

| 平成10年9月16日 | 平成10年第3回砂川市議会定例会が開催された。 | 甲17 |

| 平成11年2月22日 | 原告らが監査請求をした(監査委員は,同年4月9日,同監査請求につき,主張は理由がないものと認めた。)。 | 甲3 |

| 平成11年4月 | Cが砂川市長に就任した。 | |

| 平成15年12月19日 | 原告らが監査請求をした(監査委員は,平成16年2月16日,同監査請求につき,主張は理由がないものと認めた。)。 | 甲1,2 |

| 平成16年3月17日 | 原告らは,本件訴えを提起した。 |