小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件

最高裁判所 平成16年(行ヒ)第114号

平成17年12月7日 大法廷 判決

平成18年11月2日 第一小法廷 判決

上告人 (控訴人 原告) X2 ほか35名

(被控訴人 原告) X3 ほか3名

代理人 斉藤驍 ほか

被上告人(控訴人・被控訴人 被告) 関東地方整備局長

代理人 大竹たかし ほか

被上告参加人 東京都知事

代理人 中村次良 ほか

大法廷判決

■ 主 文

■ 理 由

■ 裁判官藤田宙靖の補足意見

■ 裁判官町田顯の補足意見

■ 判示4(3)についての裁判官今井功の補足意見

■ 判示4(3)についての裁判官横尾和子,同滝井繁男,同泉徳治,同島田仁郎の反対意見

第一小法廷判決

■ 主 文

■ 理 由

大 法 廷 判 決

1 別紙上告人目録1ないし3記載の上告人らは,別紙事業認可目録1記載の認可の取消しを求める原告適格を有する。

2 本件上告のうち次の各訴えに関する部分を棄却する。

(1) 別紙上告人目録1記載の上告人らの別紙事業認可目録2ないし7記載の各認可の取消しの訴え

(2) 別紙上告人目録2記載の上告人らの別紙事業認可目録2ないし5及び7記載の各認可の取消しの訴え

(3) 別紙上告人目録3記載の上告人らの別紙事業認可目録2ないし6記載の各認可の取消しの訴え

(4) 別紙上告人目録4記載の上告人らの訴え

3 前項(1)ないし(4)の各訴えに関する上告費用は,それぞれ同項(1)ないし(4)記載の各上告人らの負担とする。

以下に摘示する都市計画法の各条項等は,それぞれ下記のものをいう。

| 13条1項5号 | 平成7年法律第14号による改正前のもの |

| 16条1項,17条1項,2項,59条 | 平成11年法律第87号による改正前のもの |

| 59条2項,61条,66条 | 平成11年法律第160号による改正前のもの |

| 13条1項柱書き | 平成12年法律第73号による改正前のもの |

| 1条,2条,4条15項 | 現行の規定 |

[2](1) 建設大臣は,平成6年5月19日付けで,都市計画法59条2項に基づき,東京都に対し,小田急小田原線の喜多見駅付近から梅ヶ丘駅付近までの区間(以下「本件区間」という。)の連続立体交差化を内容とする別紙事業認可目録1記載の都市計画事業の認可(以下「本件鉄道事業認可」といい,この認可に係る都市計画事業を「本件鉄道事業」という。)をし,同年6月3日付けでこれを告示した。

[3] 本件鉄道事業認可は,建設大臣が昭和39年に決定し被上告参加人が平成5年2月1日付けで変更を告示した東京都市計画高速鉄道第9号線(昭和45年の都市計画の変更以降の名称は「東京都市計画都市高速鉄道第9号線」である。)に係る都市計画を基礎とするものであり,上記変更後の上記都市計画によれば,本件区間の鉄道の構造は,嵩上式(一部掘割式)とされている。

[4](2) 建設大臣は,世田谷区が平成5年2月1日付けで告示した東京都市計画道路・区画街路都市高速鉄道第9号線付属街路第3,第4,第5,第6,第9及び第10号線に係る各都市計画を基礎として,同6年5月19日付けで,都市計画法59条2項に基づき,東京都に対し,本件区間の一部に係る付属街路の設置を内容とする別紙事業認可目録2ないし7記載の各都市計画事業の認可(以下「本件各付属街路事業認可」といい,これらの認可に係る都市計画事業を「本件各付属街路事業」という。)をし,同年6月3日付けでこれを告示した。

[5] 本件各付属街路事業に係る付属街路は,本件鉄道事業による小田急小田原線の連続立体交差化に当たり,環境に配慮して沿線の日照への影響を軽減することを主たる目的とし,また,沿線地域内の交通の処理や災害時の緊急車両の通行に供すること,地域の街づくりのために役立てること等をも目的として設置することとされたものである。

[6](3) 上告人らは,いずれも本件鉄道事業の事業地の周辺地域にある別紙上告人目録1ないし4記載の各住所地に居住するにとどまり,同事業の事業地内の不動産につき権利を有しない者である。また,別紙上告人目録2記載の上告人らのうち、上告人X3は,別紙事業認可目録6記載の認可に係る都市計画事業(以下「付属街路第9号線事業」という。)の事業地内に土地を所有し,上告人X12は,同事業の事業地内に存する建物の共有持分権を有し,その敷地につき利用権の設定を受けており,別紙上告人目録3記載の上告人らは,別紙事業認可目録7記載の認可に係る都市計画事業(以下「付属街路第10号線事業」という。)の事業地内にそれぞれ土地を所有しているが,それ以外には,上告人らは,本件各付属街路事業の事業地内の不動産につき権利を有していない。

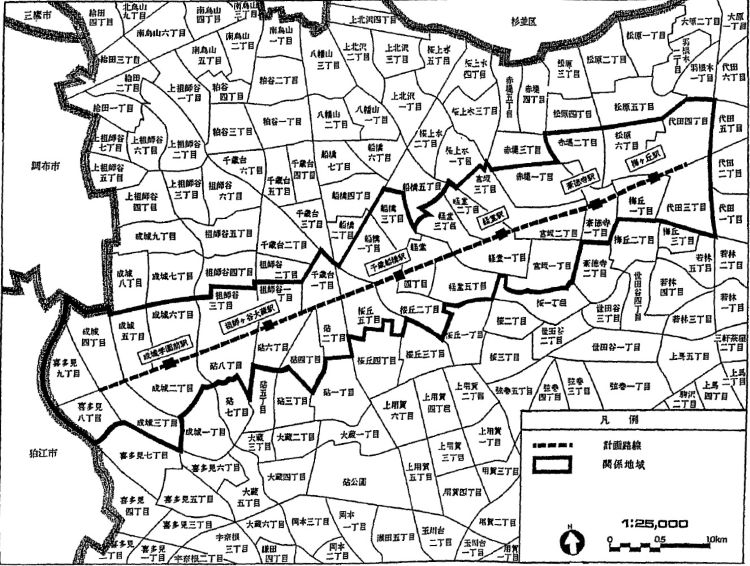

[7] 東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成10年東京都条例第107号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)は,鉄道の新設又は改良など同条例別表に掲げる事業でその実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして東京都規則で定める要件に該当するものを「対象事業」とした上で(2条3号),被上告参加人において,「事業者が対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれがある地域」として,当該対象事業に係る関係地域を定めなければならないとしている(2条5号,13条1項)。本件鉄道事業に係る関係地域は,別紙図面のとおり定められているところ,別紙上告人目録1ないし3記載の上告人らは,上記の関係地域内に居住している。

[8]2 本件は,上告人らが,本件鉄道事業認可及び本件各付属街路事業認可がいずれも違法であるとして,建設大臣の事務承継者である被上告人に対し,これらの各認可の取消しを求めている事案である。

[9]3 原審は,上記事実関係等の下において,上告人らの原告適格に関し,次のとおり判断した。

[10](1) 上告人らは,いずれも本件鉄道事業の事業地の周辺地域に居住するにとどまり,事業地内の不動産につき権利を有しないところ,都市計画事業の事業地の周辺地域に居住するにとどまり事業地内の不動産につき権利を有しない者については,事業の認可によりその権利若しくは法律上保護された利益が侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあると解する根拠が認められないから,上告人らは,本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格を有しない。

[11](2)ア 別紙上告人目録2記載の上告人らは,付属街路第9号線事業の事業地内の不動産につき権利を有し,同目録3記載の上告人らは,付属街路第10号線事業の事業地内の不動産につき権利を有するところ,都市計画事業の事業地内の不動産につき権利を有する者は,違法な事業の認可がされることによって自己の権利を侵害され又は必然的に侵害されるおそれが生ずるから,同目録2記載の上告人らは別紙事業認可目録6記載の認可の,別紙上告人目録3記載の上告人らは別紙事業認可目録7記載の認可の,各取消しを求める原告適格を有する。

[12]イ 上告人らは,上記アのほかには,いずれも本件各付属街路事業の事業地内の不動産につき権利を有しないのであるから,上記アのほかに本件各付属街路事業認可の取消しを求める原告適格を有しない。

[13]4 しかしながら,原審の上記判断のうち,別紙上告人目録4記載の各上告人らにつき本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格を否定した部分及び上記3(2)イについてはいずれも結論において是認することができるが,同目録1ないし3記載の各上告人らにつき本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格を否定した部分については是認することができない。その理由は,次のとおりである。

[14](1) 行政事件訴訟法9条は,取消訴訟の原告適格について規定するが,同条1項にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは,当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり,当該処分を定めた行政法規が,不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり,当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は,当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。

[15] そして,処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては,当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく,当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮し,この場合において,当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては,当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌し,当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては,当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきものである(同条2項参照)。

[16](2)上記の見地に立って,まず,上告人らが本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格を有するか否かについて検討する。

[17]ア 都市計画法は,同法の定めるところにより同法59条の規定による認可等を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業等を都市計画事業と規定し(4条15項),その事業の内容が都市計画に適合することを認可の基準の一つとしている(61条1号)。

[18] 都市計画に関する都市計画法の規定をみると,同法は,都市の健全な発展と秩序ある整備を図り,もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とし(1条),都市計画の基本理念の一つとして,健康で文化的な都市生活を確保すべきことを定めており(2条),都市計画の基準に関して,当該都市について公害防止計画が定められているときは都市計画がこれに適合したものでなければならないとし(13条1項柱書き),都市施設は良好な都市環境を保持するように定めることとしている(同項5号)。また,同法は,都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認められるときは,公聴会の開催等,住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとし(16条1項),都市計画を決定しようとする旨の公告があったときは,関係市町村の住民及び利害関係人は,縦覧に供された都市計画の案について意見書を提出することができるものとしている(17条1項,2項)。

[19]イ また,上記の公害防止計画の根拠となる法令である公害対策基本法は,国民の健康を保護するとともに,生活環境を保全することを目的とし(1条),事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染,騒音,振動等によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを公害と定義した上で(2条),国及び地方公共団体が公害の防止に関する施策を策定し,実施する責務を有するとし(4条,5条),内閣総理大臣が,現に公害が著しく,かつ,公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域等について,公害防止計画の基本方針を示して関係都道府県知事にその策定を指示し,これを受けた関係都道府県知事が公害防止計画を作成して内閣総理大臣の承認を受けるものとしている(19条)(なお,同法は,環境基本法の施行に伴い平成5年11月19日に廃止されたが,新たに制定された環境基本法は,内閣総理大臣が上記と同様の地域について関係都道府県知事に公害防止計画の策定を指示し,これを受けた関係都道府県知事が公害防止計画を作成して内閣総理大臣の承認を受けなければならないとしている(17条)。さらに,同条の規定は,平成11年法律第87号及び第160号により改正され,現在は,環境大臣が同様の指示を行い,これを受けた関係都道府県知事が公害防止計画を作成し,環境大臣に協議し,その同意を得なければならないとしている。)。

[20] 公害防止計画に関するこれらの規定は,相当範囲にわたる騒音,振動等により健康又は生活環境に係る著しい被害が発生するおそれのある地域について,その発生を防止するために総合的な施策を講ずることを趣旨及び目的とするものと解される。そして,都市計画法13条1項柱書きが,都市計画は公害防止計画に適合しなければならない旨を規定していることからすれば,都市計画の決定又は変更に当たっては,上記のような公害防止計画に関する公害対策基本法の規定の趣旨及び目的を踏まえて行われることが求められるものというべきである。

[21] さらに,東京都においては,環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施が環境に及ぼす影響について事前に調査,予測及び評価を行い,これらの結果について公表すること等の手続に関し必要な事項を定めることにより,事業の実施に際し公害の防止等に適正な配慮がされることを期し,都民の健康で快適な生活の確保に資することを目的として,本件条例が制定されている。本件条例は,被上告参加人が,良好な環境を保全し,都民の健康で快適な生活を確保するため,本件条例に定める手続が適正かつ円滑に行われるよう努めなければならない基本的責務を負うものとした上で(3条),事業者から提出された環境影響評価書及びその概要の写しを対象事業に係る許認可権者(都市計画の決定又は変更の権限を有する者を含む。2条8号)に送付して(24条2項),許認可等を行う際に評価書の内容に十分配慮するよう要請しなければならないとし(25条),対象事業が都市計画法の規定により都市計画に定められる場合においては,本件条例による手続を都市計画の決定の手続に合わせて行うよう努めるものとしている(45条)。これらの規定は,都市計画の決定又は変更に際し,環境影響評価等の手続を通じて公害の防止等に適正な配慮が図られるようにすることも,その趣旨及び目的とするものということができる。

[22]ウ そして,都市計画事業の認可は,都市計画に事業の内容が適合することを基準としてされるものであるところ,前記アのような都市計画に関する都市計画法の規定に加えて,前記イの公害対策基本法等の規定の趣旨及び目的をも参酌し,併せて,都市計画法66条が,認可の告示があったときは,施行者が,事業の概要について事業地及びその付近地の住民に説明し,意見を聴取する等の措置を講ずることにより,事業の施行についてこれらの者の協力が得られるように努めなければならないと規定していることも考慮すれば,都市計画事業の認可に関する同法の規定は,事業に伴う騒音,振動等によって,事業地の周辺地域に居住する住民に健康又は生活環境の被害が発生することを防止し,もって健康で文化的な都市生活を確保し,良好な生活環境を保全することも,その趣旨及び目的とするものと解される。

[23]エ 都市計画法又はその関係法令に違反した違法な都市計画の決定又は変更を基礎として都市計画事業の認可がされた場合に,そのような事業に起因する騒音,振動等による被害を直接的に受けるのは,事業地の周辺の一定範囲の地域に居住する住民に限られ,その被害の程度は,居住地が事業地に接近するにつれて増大するものと考えられる。また,このような事業に係る事業地の周辺地域に居住する住民が,当該地域に居住し続けることにより上記の被害を反復,継続して受けた場合,その被害は,これらの住民の健康や生活環境に係る著しい被害にも至りかねないものである。そして,都市計画事業の認可に関する同法の規定は,その趣旨及び目的にかんがみれば,事業地の周辺地域に居住する住民に対し,違法な事業に起因する騒音,振動等によってこのような健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないという具体的利益を保護しようとするものと解されるところ,前記のような被害の内容,性質,程度等に照らせば,この具体的利益は,一般的公益の中に吸収解消させることが困難なものといわざるを得ない。

[24]オ 以上のような都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定の趣旨及び目的,これらの規定が都市計画事業の認可の制度を通して保護しようとしている利益の内容及び性質等を考慮すれば,同法は,これらの規定を通じて,都市の健全な発展と秩序ある整備を図るなどの公益的見地から都市計画施設の整備に関する事業を規制するとともに,騒音,振動等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して,そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解するのが相当である。したがって,都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事業が実施されることにより騒音,振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は,当該事業の認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として,その取消訴訟における原告適格を有するものといわなければならない。

[25] 最高裁平成8年(行ツ)第76号同11年11月25日第一小法廷判決・裁判集民事195号387頁は,以上と抵触する限度において,これを変更すべきである。

[26]カ 以上の見解に立って,本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格についてみると,前記事実関係等によれば,別紙上告人目録1ないし3記載の上告人らは,いずれも本件鉄道事業に係る関係地域内である上記各目録記載の各住所地に居住しているというのである。そして,これらの住所地と本件鉄道事業の事業地との距離関係などに加えて,本件条例2条5号の規定する関係地域が,対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれがある地域として被上告参加人が定めるものであることを考慮すれば,上記の上告人らについては,本件鉄道事業が実施されることにより騒音,振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者に当たると認められるから,本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格を有するものと解するのが相当である。

[27] これに対し,別紙上告人目録4記載の上告人らは,本件鉄道事業に係る関係地域外に居住するものであり,前記事実関係等によっても,本件鉄道事業が実施されることにより騒音,振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがあるとはいえず,他に,上記の上告人らが原告適格を有すると解すべき根拠は記録上も見当たらないから,本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格を有すると解することはできない。

[28](3) 次に,別紙上告人目録2記載の上告人らが別紙事業認可目録6記載の認可の,別紙上告人目録3記載の上告人らが別紙事業認可目録7記載の認可の,各取消しを求める原告適格を有するほかに,上記(2)の見解に立って,上告人らが本件各付属街路事業の実施により健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者に当たるとして,当該事業認可の取消しを求める原告適格を有するか否かについて検討する。

[29] 前記事実関係等によれば,本件各付属街路事業に係る付属街路は,本件鉄道事業による沿線の日照への影響を軽減することのほか,沿線地域内の交通の処理や災害時の緊急車両の通行に供すること,地域の街づくりのために役立てること等をも目的として設置されるものであるというのであり,本件各付属街路事業は,本件鉄道事業と密接な関連を有するものの,これとは別個のそれぞれ独立した都市計画事業であることは明らかであるから,上告人らの本件各付属街路事業認可の取消しを求める上記の原告適格についても,個々の事業の認可ごとにその有無を検討すべきである。

[30] 上告人らは,別紙上告人目録2及び3記載の各上告人らがそれぞれ別紙事業認可目録6及び7記載の各認可に係る事業の事業地内の不動産につき権利を有する旨をいうほかには,本件各付属街路事業に係る個々の事業の認可によって,自己のどのような権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれがあるかについて,具体的な主張をしていない。そして,本件各付属街路事業に係る付属街路が,小田急小田原線の連続立体交差化に当たり,環境に配慮して日照への影響を軽減することを主たる目的として設置されるものであることに加え,これらの付属街路の規模等に照らせば,本件各付属街路事業の事業地内の不動産につき権利を有しない上告人らについて,本件各付属街路事業が実施されることにより健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがあると認めることはできない。

[31] したがって,上告人らは,別紙上告人目録2記載の上告人らが別紙事業認可目録6記載の認可の,別紙上告人目録3記載の上告人らが別紙事業認可目録7記載の認可の,各取消しを求める原告適格を有するほかに,本件各付属街路事業認可の取消しを求める原告適格を有すると解することはできない。

[32]5 以上によれば,別紙上告人目録1ないし3記載の上告人らは,本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格を有するというべきである。主文第2項(1)ないし(4)掲記の各訴えについては,同(1)ないし(4)に掲げる各上告人らがそれぞれ原告適格を有するということはできず,これらの者につき原告適格を否定した原審の判断は,結論において是認することができるから,本件上告のうちこれらの各訴えに関する部分を棄却することとする。

[33] よって,判示4(3)についての裁判官横尾和子,同滝井繁男,同泉徳治,同島田仁郎の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同町田顯の各補足意見があり,判示4(3)についての裁判官今井功の補足意見がある。

裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。

[1] 私は,多数意見に賛成するものであるが,その理由につき,私の考えるところを更に敷衍しておくこととしたい。

[2]1 本件各事業認可処分は,本件各事業の対象地につき権利を有する者を除き,上告人ら周辺住民に対してその権利義務に直接の変動をもたらすものではなく,また,上告人らが主張する健康上の被害等も,直接には,行政庁の処分自体によってもたらされるのではなくて,いずれ行われることになる都市計画施設の利用行為によって初めて生じるものなのであるから,それにもかかわらず,何ゆえに本件事業認可処分そのものが上告人らの「法律上の利益」を侵害すると言えるのか,言葉を換えて言えば,本件処分が取り消されることによって回復されることになる上告人らの「法的利益」なるものが,果たして,またいかなるものとして存在するのか,が問題となる。そして,この問題については,従来の当審判例が採用してきた,当該処分の根拠規定が処分の相手方のみならず第三者をも保護しようとする意図を含む場合には,この意味での「法律上の利益」が認められる,という公式(以下「従来の公式」という。)のみをもってしたのでは,理論的に充分な説明がなされているとは言い難いのである(参照,藤田「第四版行政法I(総論)」407ページ以下)。

[3] この点,私は,少なくとも,本件のような都市計画施設についての事業認可のケースでは,仮に周辺住民に原告適格が認められるとするならば,理論的にはそれは,行政庁に,当該施設が将来において利用されることに起因する一定の損害を受けるリスクから,第三者(周辺住民)を保護する法的な義務が(如何様にしてか)課せられている(言葉を換えて言えば,住民には,そのような保護を受ける法的利益が与えられている)と認められるからであろうと考える。すなわち,違法な事業認可がなされることによって,行政庁がこのような「リスクからの保護義務」に違反し,法律上周辺住民に与えられている「リスクから保護される利益」が侵害されると認められるがゆえにこそ,住民に原告適格が認められるのである。

[4] ところで,周辺住民が有する「法律上の利益」がこのような内容のものであるとすれば,その前提となる行政庁の法的義務(リスクから保護する義務)が,事業認可処分の根拠規定によって課せられたものに限られるという理論的必然性は無いことになるはずであって,処分を行う行政庁に対しては,根拠規定の他にも手続規定・目的規定等様々の枠規定が,更にはまた,行政庁の権限行使に制約を課する現行法令一般が,このような法的義務を課している可能性があり得る。多数意見がその一般論として,行政事件訴訟法9条2項を引きつつ理由4(2)に述べるところは,上記「従来の公式」を踏まえたものということができ,私自身もまた,本件においてそのような手法を採ること自体に敢えて反対するものではないが,一般論として,同法9条の解釈上,そこにいう法律上の利益とはすなわち根拠規定によって保護された利益であるとの出発点に固執することが,果たして適切あるいは必要であるかについては,なお疑問があり,この問題に関する限り,ここでは留保をしておくこととしたい。

[5] いずれにせよしかし,本件の場合にはまず,本件各事業認可処分そしてその基礎となる都市計画の策定につき,都市計画法上の根拠規定を始めとする諸規定が,果たして,行政庁に対し,このような「リスクからの保護義務」を課すものと認められるか否かが,問題となる。そしてこのような見地から考察するとき,人口密集地において行われる都市計画施設の建設及びその基礎となる都市計画の策定に際して,行政庁が,施設の利用が周辺に与えるマイナスの影響をおよそ考えることなく判断することが,そもそも「都市の健全な発展と秩序ある整備を図」る(都市計画法1条)という法の目的,そして,「機能的な都市活動」と並び「文化的な都市生活」の確保を目的とする都市計画の理念(同法2条)に適合するものであるはずはなく,都市計画の策定及び事業認可に当たって,上記マイナスの影響をも含めた諸利益の調整を十分に行うべき義務を負わされていることは,当然のことであると言わなければなるまい。このことに,生命・健康等の享受について国民に与えられた憲法上の保障(人格権)を併せ考えるならば,行政庁が,少なくともこれらの利益に対する重大な侵害のリスクから周辺住民を保護すべき義務を負わされているものと考えることは,決して無理な推論とは言えないように思われる。また,このようにして保護されるはずの周辺住民の利益が,「公益一般」に過ぎないのか,それとも「個人の利益」なのか,という問題について言えば,ここでいう「公益一般」とは,例えば土地収用の場合などのように,「私益」と対立する「公益」なのではなく,「個々の利益の集合体ないし総合体」としての「集団的利益」なのであるから,そこに「個人的利益」が内含されていることは,むしろ当然のことなのであって,そうでないというならば,むしろそのことについて法律上明確な根拠が示されるのでなければなるまい。言い換えるならば,行政庁は個人に対する上記の意味での保護義務を負うものではないということが,法律上明確な根拠によって明らかにされるのでない限り,少なくとも,事業認可に係る都市計画施設の利用の結果生命健康等に重大な損害を被るというリスクにさらされている周辺住民からの訴えについては,本来,原告適格が認められて然るべきであると考えられるのである。そして,現行法上,この意味での明確な根拠は認められないのみならず,かえって,多数意見の示すように,都市計画法と公害対策基本法等との密接な結び付き等により,推定は逆方向に働くのであるから,本件鉄道事業認可につき主文第1項に記載された上告人らに取消訴訟の原告適格が認められることは,むしろ当然であるというべきである。

[6]2 なお,本件各付属街路事業の認可につき,対象事業地についての権利を有しない上告人らには取消訴訟の原告適格が認められないとする多数意見に対して,本件各付属街路事業認可は鉄道事業認可と実質上一体であるとの理由に基づく反対意見があるので,私が多数意見に賛成する理由を以下簡単に述べておきたい。

[7] 本件各事業が,行政上のプロジェクトとして一体性を有することは反対意見の指摘するとおりであり、また,本件の場合,紛争の実態としても,鉄道事業認可に対するそれと付属街路事業に対するそれとは,後者が専ら前者の一部として展開されている意味において(すなわち,後者においては,付属街路の建設それ自体によって生じる生命健康の被害については,一切の主張立証がなされず,専ら鉄道認可事業の違法性が問題とされているにすぎない,という意味において)実質的に一体であるということができる。他方でしかし,本件における鉄道事業認可と付属街路事業認可とが法的に別物であることは,いうまでもないことである(仮に両者が文字どおり法的に一体であるとすれば,そのそれぞれに対する取消訴訟は,いわば二重起訴の関係に立つことになるのではないか,という問題も出てこよう。)。

[8] ところで,行政上のあるプロジェクトないしスキームが複数の異なった法行為によって構築されている場合,これらの個々の行為が全体としてのプロジェクトとの関係において果たしている機能と切り離して個別的にのみこれを考察し,行政救済法上においても専らそのような取扱いしかしない,という法解釈が,常に妥当であるかどうかについては,確かに問題が無いわけではない。しかし,一般的に言えば,法的にそのような分節がなされているのは,まさに,立法者がそれを選択した結果に他ならないのであるから,仮に例外的な解釈を許すとしても,それは,国民の権利救済の必要上やむをえないことについて,真に合理的な理由がある場合に限られるものというべきであろう。ところが,本件の場合,先に見た紛争の実態に照らしても明らかであるように,上告人らにおいて,本件各付属街路事業認可の取消訴訟は,実質的に,鉄道事業認可取消訴訟に加えて,上告人らの主張する権利利益を守るための固有の意味を持つものではなく,そこで主張されていることは,鉄道事業認可取消訴訟内において,充分主張することが可能な内容なのである(因みに,本件において上告人らが主張し,また一審判決が採用した「一体論」は,専ら,本判決によって変更される当審平成11年判決の考え方,すなわち事業対象地に関する権利を有する者以外は原告適格を有しない,という考え方を前提としたとしても原告適格を認められる者,すなわち,本件の場合,付属街路事業対象地につき権利を有する者に,本件鉄道事業認可の取消訴訟についても原告適格を認めるための便法として機能すべく,考案されたものであった。いうまでもなく,その前提は,本判決によって失われることになる。)。

[9] 確かに,プロジェクトとしての一体性からすれば,本件鉄道事業認可と付属街路事業認可は,あるいは,運命を共にするのが合理的である,とも言えよう。しかし,その合理性は,仮に鉄道事業認可が取り消されたとして,それを踏まえた上で行政的に判断されるべき事柄であるし,また,それで支障は無いものと考える。

裁判官町田顯の補足意見は,次のとおりである。

[1] 私は,裁判官藤田宙靖の補足意見に同調し,次のとおり付言する。

[2] 従前,行政処分の取消訴訟における原告適格の要件としての「法律上の利益」とは,当該処分の根拠規定において保護された利益と解され,当該処分の結果必然的に権利,利益を侵害されても,それが根拠法規によって保護すべきものとされていない場合には原告適格がないものとされている。しかし,根拠法規がいかなる権利,利益を保護しているのかは一義的に明白でない場合が少なくなく(現に,本判決において変更すべきものとされる最高裁平成8年(行ツ)第76号同11年11月25日第一小法廷判決は,都市計画事業の根拠法規が保護する権利,利益について本判決と異なる見解を採っている。),その解明に時間と手間を要するため訴訟遅延の一因となり,また権利,利益の侵害があっても救済されない場合があることを認めることにより取消訴訟の役割を狭めるとの批判が寄せられることとなる可能性もある。原告適格の要件としては当該処分により必然的に権利,利益を侵害されることだけで足りることとし,侵害される権利,利益が実体法上認められず,根拠法規が特に保護しているような場合にのみ根拠法規の保護の性質を検討するということも考えてみる価値はありそうである。もっとも,本件の場合これまでの手法によっても原告適格が認められることは法廷意見の述べるとおりである(そのために本判決の述べるような関係法令全部の綿密な検討を必要とするから,当事者にもそれなりに十分な準備が求められよう。)ので,この点の検討は将来そのような事案が問題となるときに改めて行うこととするのが適当であるから,「従来の公式」の再検討を本件で行うことは留保し,これを将来にゆだねるとする藤田裁判官の補足意見に賛成する。

[3] また,本件のような都市計画施設についての事業認可の取消訴訟における周辺住民の原告適格を考える場合に,被害の程度に強弱のある多数の住民のうちどの範囲のものに認められるかの基準について,根拠法規及び関連法規が定める手続等においてどの範囲の住民を対象としているか,換言すればどの範囲の住民について「リスクからの保護義務」を負うものと解されるかがその指針となり得よう。本判決が個々の被害の程度を問わず本件鉄道事業に係る関係地域の内か外かという基準によって原告適格の有無を判断しているのは,以上の理に基づくものとするのが相当と思われる。私が藤田裁判官の「リスクからの保護義務」という見解に同調するゆえんである。

判示4(3)についての裁判官今井功の補足意見は,次のとおりである。

[1] 私は,本件各付属街路事業認可について,別紙上告人目録2記載の上告人らが別紙事業認可目録6記載の認可の,別紙上告人目録3記載の上告人らが別紙事業認可目録7記載の認可の,各取消しを求める原告適格を有するほかに,上告人らが本件各付属街路事業認可の取消しを求める原告適格を有すると解することはできないとする多数意見に同調する者であるが,横尾裁判官ほか3裁判官の反対意見にかんがみ,この点に関する私の見解を補足して述べておきたい。

[2]1 本件各付属街路事業の事業地内の不動産につき権利を有する上告人らについて,当該付属街路事業認可取消の原告適格が認められることに異論はない。問題は,それ以外の付近住民で,本件鉄道事業が実施されることにより騒音,振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがある者として,本件鉄道事業認可取消請求について原告適格を認められる上告人らについて,付属街路事業認可取消請求についても原告適格が認められるかということである。

[3] 本件鉄道事業と本件各付属街路事業は,それぞれ別個の都市計画を基礎とする都市計画事業であり,これらの事業認可もそれぞれ別個にされた別個の行政処分であることは,原判決の確定するところである。したがって,各事業認可の取消しを求める原告適格についても,個々の事業ごとに判断すべきである。この見地に立てば,本件各付属街路は,鉄道の高架による日照被害を軽減することを主たる目的として設置されるものであり,それ自体としては,上告人らに対し,騒音,振動等の被害を増大させるものでないことは明らかであるから,各付属街路事業自体により被害を受けるおそれがあることを原告適格を認める根拠とすることはできないし,上告人らもそのような主張はしていない。

[4]2 反対意見は,本件各付属街路事業は,本件鉄道事業に係る環境の保全のための措置として実施されるものであり,本件鉄道事業に付属する事業であることから,両事業の認可は,形式はともあれ,実体的には一体の行政処分であり,双方の認可処分を通じて,事業地の周辺に居住する住民に対し健康又は生活環境に係る著しい被害を与えないという事業認可の適法要件に適合することを図っているとされ,このことを前提として,本件鉄道事業認可により健康又は生活環境に著しい被害を受けるおそれのある上告人らは,本件各付属街路事業認可についてもその取消しを求める利益があるとされる。

[5] 確かに,本件各付属街路事業の目的は上記のようなものであるから,これが本件鉄道事業に付属する事業であることは疑いがない。しかし,付属事業であるからといって,形式的に別個の行政処分であるものをその取消しを求める原告適格の面において,一体のものとして扱う必要性はなく,また,そのような取扱いをすることについては,看過しがたい問題点があると考える。

[6] まず,両者を一体として取り扱う必要性について,反対意見は,上告人らの環境利益を保護するためには,付属街路事業を含めた鉄道事業全体について検討をする必要があるとされる。鉄道事業が周辺の環境にどのような影響を及ぼすかを考えるに際しては,鉄道の高架による日照被害を軽減することを主たる目的として付属街路が設置されることをも考慮して行われるべきことは当然のことであって,付属街路事業認可が鉄道事業認可と一体の行政処分であるとしなければ,付属街路事業が実施されることを考慮できないということにはならない。

[7] 次に,両者を一体として取り扱うことは次のような不都合な結果をもたらすことになる。すなわち,原告適格の面において両者を一体として取り扱うとすれば,その当然の帰結として,違法性の判断においても両者を一体として取り扱わなければならないこととなる。そうすると,両事業のいずれかに瑕疵があるときは,全体について瑕疵を帯び,全体が違法となるという結果となるものといわざるを得ないが,この結果は到底容認することができない。これを本件に即していえば,鉄道事業は一つであるが,付属街路事業は,複数存在し,本件では,そのうち,3号線から6号線まで及び9,10号線の6個の付属街路事業(この事業の行われる一番西端は祖師ヶ谷大蔵駅付近であり,一番東端は梅ヶ丘駅付近である。)につき取消しが求められている。原告適格の面で鉄道事業及び各付属街路事業を一体として取り扱うとすることは,法的には,これらの事業すべてが一体のものとして取り扱われるということであり,その結果,その違法性の判断においても一体として取り扱われなければならないこととなる。したがって,仮に係争の6個の付属街路事業認可の一つにつき何らかの違法があるとした場合に,当該事業認可を取り消すべきことは当然であるが,そのことの故に,実体的に一つの行政処分であるとされる本件鉄道事業認可及び他の付属街路事業認可もすべて違法となり,そのすべてを取り消さざるを得なくなる。この結論は,いかにも不当である。このような結果を招いてまで,両者を一体のものとする必要性はないと考える。

[8] これに対しては,原告適格の判断と違法性の判断(取消事由の有無)とは別個に考えてはどうかという見解,すなわち原告適格について一体的に判断するとしつつ,違法性の判断については一体でなくてもよいとする見解もあり得ないではない。これは,本件各認可が実体的には一体ではないことを認めつつ,原告適格の判断においてのみ一体として取り扱おうとするものである。しかし,原告適格は,行政処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に認められるのであるから,両者を切り離して考えることは相当でないというべきである。

[9]3 また,反対意見は,本件鉄道事業認可と付属街路事業認可とが別個独立の行政処分であるとすれば,付属街路事業認可の違法事由として,鉄道事業認可の違法性を主張することはできないとされるが,そのようなことはない。付属街路事業は,鉄道事業が実施されることを前提として,それに伴う日照被害等の軽減を図ることを主たる目的として実施されるものであるから,前提たる鉄道事業が違法で実施できないものであるとすれば,それを前提とする付属街路事業もその前提を欠くこととなる結果,違法となることもあり得るのであるから,両事業の認可を一体の処分と解しなくても,付属街路事業認可の違法事由として鉄道事業認可の違法を主張することができる場合もあり得ると解すべきである(これに対して,鉄道事業と付属街路事業とは,いわば主従の関係にあるのであるから,主たる事業である鉄道事業認可の違法事由として,従たる事業である付属街路事業認可の違法事由を主張することはできないと解すべきである。)。

[10] なお,反対意見は,上告人らに本件各付属街路事業認可取消の原告適格を認めないと,仮に上告人らが本件鉄道事業認可の取消請求訴訟に勝訴しても,取消判決の拘束力は本件各付属事業認可には及ばないから,連続立体交差化事業の計画内容全体の見直しを得ることができないとされる。しかし,付属街路事業が鉄道事業と上記のような関係にあることを考えると,付属街路事業認可の重要な前提である鉄道事業認可が取り消された場合には,付属街路事業を認可した行政庁において,その事実を踏まえて,付属街路事業について適切な判断がされることになるのであって,反対意見の懸念は当たらないと考える。

判示4(3)についての裁判官横尾和子,同滝井繁男,同泉徳治,同島田仁郎の反対意見は,次のとおりである。

[1] 私たちは,別紙上告人目録1ないし3記載の上告人ら(以下「上告人ら」という。)は,本件各付属街路事業認可の全部について,その取消しを求める原告適格を有すると考える。その理由は,次のとおりである。

[2]1 原判決の認定及び本件記録によると,次の事実が認められる。

[3](1)ア 建設省と運輸省との間で昭和44年9月1日に締結し平成4年3月31日に改正した「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」(以下「建運協定」という。)は,都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関し,事業の施行方法,費用負担方法,その他必要な事項を定めることにより連続立体交差化を促進し,もって都市交通の安全化と円滑化を図り,都市の健全な発展に寄与することを目的として,① 建設大臣又は都道府県知事は都市計画法の定めるところにより,連続立体交差化に関する都市計画を定めること,② 都市計画決定された連続立体交差化に関する事業(以下「連続立体交差化事業」という。)は都市計画事業として都道府県又は政令指定都市が施行すること,③ 連続立体交差化事業費である高架施設費等は鉄道事業者と都市計画事業施行者とがこの協定の定めるところにより負担すること,④ 運輸省及び建設省は連続立体交差化事業が円滑に実施されるよう鉄道事業者及び都市計画事業施行者を指導すること,⑤ この協定を円滑に運用するため,運輸省及び建設省の職員で構成する連続立体交差化協議会を設けることなどを定めている。

[4]イ 改正前の建運協定に基づき設置された連続立体交差化協議会の昭和51年4月28日付け決定「連続立体交差化事業の取扱いについて」は,鉄道の高架化に関連して,都市環境の保全に資する目的で,高架構造物に沿って住居の用に供している土地が連たんしている区間に設置される道路(都市計画法に基づく幹線街路を除く。以下「関連側道」という。)の幅員及び設置に要する費用の負担等について定めており,関連側道の幅員は原則として6メートルとすること,関連側道の設置に要する費用のうち,工事費は都市計画事業施行者が負担すること,用地費は幅員6メートルまでの区域は高架施設費の負担割合により都市計画事業施行者と鉄道事業者が負担し,幅員が6メートルを超える場合の当該超える区域に係る用地費は都市計画事業施行者が負担することなどを定めている。

[5]ウ 建設省都市局特定都市交通施設整備室長の昭和58年1月6日付け事務連絡「連続立体交差化事業における側道の取扱いについて」は,連続立体交差化事業における側道の整備に要する費用の補助率を2分の1とするとしている。

[6]エ また,建設省は,国庫補助を受けて連続立体交差化事業を行おうとする都道府県等に対し,事業の緊急性を検討するとともに,都市計画決定に必要な概略の事業計画を作成するための事前調査を行うべきものとし,その調査内容等を示すために連続立体交差事業調査要綱を定めているが,その中で,「事業後の日照阻害時間の推計を行い,鉄道線形,関連側道の設計において配慮するものとする。」とし,側道を含む連続立体交差化計画を記入した鉄道・側道等計画図を作成すべきものとしている。

[7](2) 東京都は,平成5年2月1日付けで告示した東京都市計画都市高速鉄道第9号線に係る都市計画変更決定に先立ち,上記の連続立体交差事業調査要綱に基づく調査を行い,また,本件条例に基づく環境に及ぼす影響についての調査,予測及び評価を行って環境影響評価書を作成した。この環境影響評価書には,「高架構造物による日影については,建築基準法及び「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例」に準じ,高架構造物からの等時間日影線が規制値を満足しないところについて環境空間を設けることにより,影響は少ないものと考える。」及び「「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例」に準じ,線路北側に6~約12mの環境空間を設け,日影の影響を可能な限り少なくするよう配慮する。なお,環境空間については,そのほとんどを道路(鉄道付属街路)として鉄道計画と同時期に区が都市計画決定し,事業者が関係機関と協議の上,本事業と並行して用地買収・工事等を行う予定である。」と記載されている。

[8](3) 被上告参加人東京都知事は,平成5年1月11日に建設大臣の認可を受けて,上記の東京都市計画都市高速鉄道第9号線に係る都市計画変更決定を行った。

[9](4) 世田谷区は,平成5年1月11日に被上告参加人東京都知事の承認を受けて,本件各付属街路事業に係る都市計画決定を行い,同年2月1日付けで告示した。

[10](5) 東京都は,平成6年4月19日付けで,建設大臣に対し,本件鉄道事業に係る都市計画事業認可申請書を提出し,申請の理由として,「本路線は,都市高速鉄道第9号線小田急小田原線(世田谷代田~喜多見間)の在来線部分について,連続立体交差事業を行うものであり,「都市における道路と鉄道との連続立体交差に関する協定」に基づき,東京都が施行する。」と記載した。

[11](6) 東京都は,平成6年4月19日付けで,建設大臣に対し,本件各付属街路事業に係る都市計画事業認可申請書を提出し,申請の理由として,「本路線は,都市高速鉄道第9号線小田急小田原線(世田谷代田~喜多見間)の連続立体交差事業に伴う関連側道であり,本線の事業と併せて東京都が施行する。」と記載し,資金計画書の収入として,国庫支出金,一般財源及び鉄道負担を掲げた。

[12](7) 建設大臣は,上記(5)及び(6)の各申請に対し,平成6年5月19日付けでいずれもこれを認可する旨の本件鉄道事業認可及び本件各付属街路事業認可の各処分をした。

[13]2 上記1に掲げた事実からすれば,本件各付属街路事業は,本件鉄道事業による小田急小田原線の高架化に伴い沿線の住居に日照阻害が生じることに対応し,建築基準法及び「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例」に準じ,等時間日影線が規制値を満足しないところについて環境空間(環境側道)を設けることを主たる目的とするものであって,本件鉄道事業を環境保全の面で支える性質を有し,建運協定の連続立体交差化事業の一部を構成するものであることが明らかである。そして,本件各付属街路事業は,東京都が事実上本件鉄道事業に併せて行うというものではなく,東京都が,本件鉄道事業の事業者の立場で,本件条例により作成を義務付けられた環境影響評価書に,環境の保全のための措置として,環境空間としての鉄道付属街路を設けると記載したことに由来する事業である。都市計画法59条1項の規定からすれば,本件各付属街路事業は,本来,世田谷区が施行すべきものであるが,東京都が上記の環境影響評価書において本件鉄道事業の事業者の立場で自ら施行すると記載したものであり,また,建運協定で都道府県又は政令指定都市が行うとされている連続立体交差化事業の一部を構成するものであるところから,同条2項の「特別な事情がある場合」として,東京都が都市計画事業認可を申請したものであり,建設大臣も,本件鉄道事業と本件各付属街路事業とが共に建運協定の連続立体交差化事業を構成するものとして,東京都に対し都市計画事業認可を与えたものである。建運協定自体は,行政機関内部における取決めにすぎないにしても,連続立体交差化事業に関する行政指針をなすものであり,東京都の前記都市計画事業認可申請書が示すとおり,本件鉄道事業認可と本件各付属街路事業認可という都市計画法に基づき建設大臣が行った行政処分の内容として組み込まれ,両者の行政処分を一体のものとして結合させているのである。そうすると,本件鉄道事業認可と本件各付属街路事業認可とは,形式はともあれ,実体的には一体の行政処分であるというべきである。

[14]3 そして,法廷意見の説示のとおり,公害対策基本法及び本件条例の規定の趣旨及び目的をも参酌の上,都市計画法の趣旨及び目的を考慮すれば,同法は,都市計画事業の認可に関する規定を通じ,都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民に対し,都市計画事業により健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないという利益を個々人の個別的な利益としても保護していると解すべきである。すなわち,都市計画法は,都市計画事業の認可権の行使に対し,事業地の周辺に居住する住民に対し健康又は生活環境に係る著しい被害を与えてはならないという制約を課しているのであり,かかる被害を与えないことを都市計画事業認可の適法要件の1つとしているのである。上記1及び2で述べたことからすれば、本件において,建設大臣は,本件鉄道事業認可のみで上記の適法要件に適合することを図るものではなく,本件鉄道事業認可に,本件鉄道事業を環境保全の面で支える本件各付属街路事業の認可を結合させ,双方の認可処分を通じて上記の適法要件に適合することを図っていることが明らかである。そうすると,本件鉄道事業認可により健康又は生活環境に係る著しい被害を受けるおそれのある上告人らは,本件各付属街路事業認可についてもその取消しを求め,行政庁に対し本件鉄道事業及び本件各付属街路事業によって構成される連続立体交差化事業の計画内容全体の見直しを迫り,健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないという都市計画法で保護された利益の回復を求める利益を有するというべきである。

[15]4 確かに,騒音,振動,日照阻害等を発生させるのは本件鉄道事業であり,本件鉄道事業認可が取り消されれば,上告人らが健康又は生活環境に係る著しい被害を受けるという事態は発生しないであろう。しかし,前記のとおり,建設大臣は,本件鉄道事業認可と本件各付属街路事業認可の両者を通じて,周辺住民の健康又は生活環境に係る著しい被害を発生させてはならないという都市計画法の適法要件を充たそうとしているのであり,本件鉄道事業は,その施行者である東京都が本件各付属街路事業を同時に施行することを当然の前提としているのである。本件各付属街路事業も,用地費をはじめとして相当額の事業費を必要とするものであり,都市計画事業認可申請書添付の資金計画書によると,本件各付属街路事業に係る支出は,本件鉄道事業及び本件各付属街路事業の合計支出の約20%を占めており,しかも,本件各付属街路事業に係る収入には,前記1(1)ウ記載の連続立体交差化事業における側道に対する国庫支出金(補助金)が計上されている。したがって,本件鉄道事業認可に係る裁量権行使の適否の判断も,本件各付属街路事業の環境保全措置としての相当性やこれに要する事業費を抜きにしてはなし得ず,この面でも両者は密接に結び付いているところ,上告人らは,資金計画をも含めた本件鉄道事業及び本件各付属街路事業の事業計画全体を見直して,上告人らに被害を生じさせないよう求めているのである。上告人らに対し,本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格のみを認め,本件各付属街路事業認可については原告適格を認めないとすると,仮に上告人らが前者の取消請求訴訟に勝訴しても,取消判決の行政庁に対する拘束力は本件各付属街路事業認可には及ばないから,連続立体交差化事業の計画内容全体の見直しを得ることができないのである。上告人らが,上記事業計画全体を見直して,上告人らに被害を生じさせないよう求めている以上,本件各付属街路事業認可についても,その取消しを求める利益を認めるべきである。本件鉄道事業認可と本件各付属街路事業認可とは,形式的に見れば別個独立の行政処分ではあるが,その実体的な一体性から,上告人らが両認可の取消しを求めている本件においては,これを許さないとする理由はないといわなければならない。

[16]5 なお,原判決は,本件鉄道事業認可と別紙事業認可目録6及び7記載の付属街路の事業認可とが別個独立の処分であるとしているが,そうであるとすれば,上記付属街路の事業認可の違法事由として本件鉄道事業認可の違法性を主張することができず,上記付属街路の事業認可自体に固有の違法事由が存する旨の主張のない本件においては,上記付属街路に係る事業認可の取消請求は棄却を免れないことになるはずである。しかし,原判決は,上記付属街路に係る都市計画は本件鉄道事業に係る都市計画において,小田急小田原線の高架化が図られることを前提に,環境に配慮し「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例」に準じて環境側道を設置することを主たる目的として定められたものであり,本件鉄道事業に係る都市計画決定が違法で,同都市計画決定に基づき都市計画事業を実施することができないものであれば,側道設置の必要性もなくなり,上記付属街路に係る都市計画決定もその必要性を欠くものとして違法となり,その結果,同決定を基礎とする上記付属街路の事業認可も違法になるという。これは,本件各付属街路事業認可が本件鉄道事業認可に依存する処分であって,両者が実体的適法要件を共通にすることを認めたものにほかならない。そうだとすれば,前記のとおり,本件鉄道事業の事業地の周辺住民に対し,本件各付属街路事業認可の取消しを求める原告適格も認める方が,論理が一貫すると考える。

(裁判長裁判官 町田顯 裁判官 濱田邦夫 裁判官 横尾和子 裁判官 上田豊三 裁判官 滝井繁男 裁判官 藤田宙靖 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉徳治 裁判官 島田仁郎 裁判官 津野修 裁判官 今井功 裁判官 中川了滋 裁判官 堀籠幸男 裁判官 古田佑紀)

建設大臣がいずれも平成6年5月19日付けで東京都に対してした次の各事業の認可

1(1) 施行者の名称

東京都

(2) 都市計画事業の種類及び名称

東京都市計画都市高速鉄道事業第9号線

(3) 事業計画の概要

第1審判決別紙事業目録1の「事業計画の概要」欄記載のとおり

2(1) 施行者の名称

東京都

(2) 都市計画事業の種類及び名称

東京都市計画道路事業都市高速鉄道事業第9号線付属街路第3号線

(3) 事業計画の概要

第1審判決別紙事業目録2の「事業計画の概要」欄記載のとおり

3(1) 施行者の名称

東京都

(2) 都市計画事業の種類及び名称

東京都市計画道路事業都市高速鉄道事業第9号線付属街路第4号線

(3) 事業計画の概要

第1審判決別紙事業目録3の「事業計画の概要」欄記載のとおり

4(1) 施行者の名称

東京都

(2) 都市計画事業の種類及び名称

東京都市計画道路事業都市高速鉄道事業第9号線付属街路第5号線

(3) 事業計画の概要

第1審判決別紙事業目録4の「事業計画の概要」欄記載のとおり

5(1) 施行者の名称

東京都

(2) 都市計画事業の種類及び名称

東京都市計画道路事業都市高速鉄道事業第9号線付属街路第6号線

(3) 事業計画の概要

第1審判決別紙事業目録5の「事業計画の概要」欄記載のとおり

6(1) 施行者の名称

東京都

(2) 都市計画事業の種類及び名称

東京都市計画道路事業都市高速鉄道事業第9号線付属街路第9号線

(3) 事業計画の概要

第1審判決別紙事業目録6の「事業計画の概要」欄記載のとおり

7(1) 施行者の名称

東京都

(2) 都市計画事業の種類及び名称

東京都市計画道路事業都市高速鉄道事業第9号線付属街路第10号線

(3) 事業計画の概要

第1審判決別紙事業目録7の「事業計画の概要」欄記載のとおり

第 一 小 法 廷 判 決

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

[1]1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。

[2](1) 建設大臣は,昭和39年12月16日付けで,旧都市計画法(大正8年法律第36号)3条に基づき,世田谷区喜多見町(喜多見駅付近)を起点とし,葛飾区上千葉町(綾瀬駅付近)を終点とする東京都市計画高速鉄道第9号線(昭和45年の都市計画の変更以降の名称は「東京都市計画都市高速鉄道第9号線」である。)に係る都市計画(以下「9号線都市計画」という。)を決定した。

[3](2) 被上告参加人は,9号線都市計画について,都市計画法(平成4年法律第82号による改正前のもの)21条2項において準用する同法18条1項に基づく変更を行い,平成5年2月1日付けで告示した(以下,この都市計画の変更を「平成5年決定」という。)。平成5年決定は,小田急小田原線(以下「小田急線」という。)の喜多見駅付近から梅ヶ丘駅付近までの区間(以下「本件区間」という。)について,成城学園前駅付近を掘割式とするほかは高架式を採用し,鉄道と交差する道路とを連続的に立体交差化することを内容とするものであり,小田急線の複々線化とあいまって,鉄道の利便性の向上及び混雑の緩和,踏切における渋滞の解消,一体的な街づくりの実現を図ることを目的とするものである。

[4](3) 平成5年決定がされた経緯等は,次のとおりである。

[5]ア 東京都は,9号線都市計画に係る区間の一部である小田急線の喜多見駅から東北沢駅までの区間において,踏切の遮断による交通渋滞や市街地の分断により日常生活の快適性や安全性が阻害される一方,鉄道の車内混雑が深刻化しており,鉄道の輸送力が限界に達しているとして,上記区間の複々線化及び連続立体交差化に係る事業の必要性及び緊急性について検討するため,昭和62年度及び同63年度にわたり,建設省の定めた連続立体交差事業調査要綱(以下「本件要綱」という。)に基づく調査(以下「本件調査」という。)を実施した。

[6] 本件要綱は,連続立体交差事業調査において,鉄道等の基本設計に当たって数案を作成して比較評価を行うものとし,その評価に当たっては,経済性,施工の難易度,関連事業との整合性,事業効果,環境への影響等について比較するものとしている。

[7] 本件調査の結果,成城学園前駅付近については掘割式とする案が適切であるとされるとともに,環状8号線と環状7号線の間については,高架式とする案が,一部を地下式とする案に比べて,工期・工費の点で優れており,環境面では劣るものの,当該高架橋の高さが一般的なものであり,既存の側道の有効活用などでその影響を最小限とすることができるので,適切な案であるとされた。

[8] なお,本件調査の結果,本件区間の東側に当たる環状7号線と東北沢駅の間(以下「下北沢区間」という。)の構造については,地表式,高架式,地下式のいずれの案にも問題があり,その決定に当たっては新たに検討する必要があるとされたが,平成5年決定に係る9号線都市計画においては、従前どおり地表式とされた。もっとも,その後,東京都の都市計画局長は,平成10年12月,都議会において,下北沢区間の線路の増加部分を地下式で整備する案を関係者で構成する検討会に提案して協議を進めている旨答弁し,東京都は,同13年4月,下北沢区間を地下式とする内容の計画素案を発表した。

[9]イ 被上告参加人は,本件調査の結果を踏まえた上で,本件区間の構造について,① 嵩上式(高架式。ただし,成城学園前駅付近を一部掘割式とするもの。以下「本件高架式」という。),② 嵩上式(一部掘割式)と地下式の併用(成城学園前駅付近から環状8号線付近までの間を嵩上式(一部掘割式)とし,環状8号線付近より東側を地下式とするもの),③ 地下式の三つの方式を想定した上で,計画的条件(踏切の除却の可否,駅の移動の有無等),地形的条件(自然の地形等と鉄道の線形の関係)及び事業的条件(事業費の額)の三つの条件を設定して比較検討を行った。その結果,上記③の地下式を採用した場合,当時の都市計画で地表式とされていた下北沢区間に近接した本件区間の一部で踏切を解消することができなくなるほか,河川の下部を通るため深度が大きくなること等の問題があり,上記②の方式にも同様の問題があること,本件高架式の事業費が約1900億円と算定されたのに対し,上記③の地下式の事業費は,地下を2層として各層に2線を設置する方式(以下「2線2層方式」という。)の場合に約3000億円,地下を1層として4線を並列させる方式の場合に約3600億円と算定されたこと等から,被上告参加人は,本件高架式が上記の3条件のすべてにおいて他の方式よりも優れていると評価し,環境への影響,鉄道敷地の空間利用等の要素を考慮しても特段問題がないと判断して,これを本件区間の構造の案として採用することとした。

[10] なお,上記の事業費の算定に当たっては,昭和63年以前に取得済みの用地に係る取得費は算入されておらず,高架下の利用等による鉄道事業者の受益分も考慮されていない。また,2線2層方式による地下式の事業費の算定に当たっては,シールド工法(トンネルの断面よりわずかに大きいシールドという強固な鋼製円筒状の外殻を推進させ,そのひ護の下で掘削等の作業を行いトンネルを築造する工法)による施工を本件区間全体にわたって行うことは前提とされていないが,被上告参加人は,途中の経堂駅において準急線と緩行線との乗換えを可能とするために,1層目にホーム2面及び線路数3線を有する駅部を設置することを想定しており,そのために必要なトンネルの幅は約30mであったところ,平成5年当時,このような幅のトンネルをシールド工法により施工することはできなかった。

[11]ウ 上記のように本件高架式が案として選定された本件区間の複々線化に係る事業及び連続立体交差化に係る事業について,それぞれの事業の事業者である小田急電鉄株式会社及び東京都は,東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成10年東京都条例第107号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)に基づく環境影響評価に関する調査を行い,平成3年11月5日,環境影響評価書案(以下「本件評価書案」という。)を被上告参加人に提出した。本件評価書案によれば,本件高架式を前提として工事完了後の鉄道騒音について予測を行ったところ,地上1.2mの高さでの予測値は,高架橋端からの距離により現況値を上回る箇所も見られるが,高架橋端から6.25mの地点で現況値が82から93ホンのところ予測値が75から77ホンとされるなど,おおむね現況とほぼ同程度かこれを下回っているとされている。

[12] 本件評価書案に対し,被上告参加人は,鉄道騒音の予測位置を騒音に係る問題を最も生じやすい地点及び高さとすること,騒音防止対策の種類とその効果の程度を明らかにすること等の意見を述べ,これを受けて,東京都及び小田急電鉄株式会社は,予測地点の1箇所につき高架橋端から1.5mの地点における高さ別の鉄道騒音の予測に関する記載を付加した環境影響評価書(以下「本件評価書」という。)を同4年12月18日付けで作成し,被上告参加人に提出した。本件評価書によれば,上記地点における鉄道騒音の予測値は,地上10mから30mの高さで88ホン以上,地上15mの高さでは93ホンであるが,事業実施段階での騒音防止対策として,構造物の重量化,バラストマットの敷設,60kg/mレールの使用,吸音効果のある防音壁の設置等の対策を講じるとともに,干渉型の防音装置の設置についても検討し,騒音の低減に努めることとされ,これらによる騒音低減効果は,バラストマットの敷設により軌道中心から6.25mの地点で7ホン,60kg/mレールの使用により現在の50kg/mレールと比べて軌道中心から23mの地点で5ホン,吸音効果のある防音壁により防音壁だけの場合に比べ1ホン程度,防音壁に干渉型防音装置を設置した場合3ないし4ホンであるとされている。

[13] 以上の環境影響評価は,東京都環境影響評価技術指針が定める環境影響評価の手法を基本とし,一般に確立された科学的な評価方法に基づいて行われた。

[14] なお,高架橋より高い地点での現実の騒音値は,線路部分において生じる騒音が走行する列車の車体に遮られることから,上記予測値のような実験値よりも低くなるとされている。また,平成5年決定当時の鉄道騒音に関する唯一の公的基準であった「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」(昭和50年環境庁告示第46号)においては,騒音を測定する高さは地上1.2mとされていた。

[15] 一方,小田急線の沿線住民らは,小田急線による鉄道騒音等の被害について,平成4年5月7日,公害等調整委員会に対し,公害紛争処理法42条の12に基づく責任裁定を申請し,同委員会は,同10年7月24日,申請人の一部が受けた平成5年決定以前の騒音被害が受忍限度を超えることを前提として,小田急電鉄株式会社の損害賠償責任を認める旨の裁定をした。

[16]エ 被上告参加人は,本件調査及び上記の環境影響評価を踏まえ,本件高架式を採用することが周辺地域の環境に与える影響の点でも特段問題がないと判断して,本件高架式を内容とする平成5年決定をした。

[17]オ 東京都は,公害対策基本法19条に基づき,東京地域公害防止計画を定めていたところ,平成5年決定は,その目的,内容において同計画の妨げとなるものではなく,同計画に適合している。

[18](4) 建設大臣は,都市計画法(平成11年法律第160号による改正前のもの)59条2項に基づき,平成6年5月19日付けで,東京都に対し,平成5年決定により変更された9号線都市計画を基礎として,本件区間の連続立体交差化を内容とする別紙事業認可目録1記載の都市計画事業(以下「本件鉄道事業」という。)の認可(以下「本件鉄道事業認可」という。)をし,同6年6月3日付けでこれを告示した。

[19] また,建設大臣は,世田谷区が同5年2月1日付けで告示した東京都市計画道路・区画街路都市高速鉄道第9号線付属街路第9号線及び第10号線に係る各都市計画を基礎として,同項に基づき,同6年5月19日付けで,東京都に対し,上記各付属街路の設置を内容とする別紙事業認可目録2及び3記載の各都市計画事業の認可(以下「本件各付属街路事業認可」という。)をし,同年6月3日付けでこれを告示した。上記各付属街路は,本件区間の連続立体交差化に当たり,環境に配慮して沿線の日照への影響を軽減すること等を目的として設置することとされたものである。

[20]2 本件は,本件鉄道事業認可の前提となる都市計画に係る平成5年決定が,周辺地域の環境に与える影響,事業費の多寡等の面で優れた代替案である地下式を理由もなく不採用とし,いずれの面でも地下式に劣り,周辺住民に騒音等で多大の被害を与える本件高架式を採用した点で違法であるなどとして,建設大臣の事務承継者である被上告人に対し,上告人らが本件鉄道事業認可の,別紙上告人目録2記載の上告人らが別紙事業認可目録2記載の認可の,別紙上告人目録3記載の上告人らが別紙事業認可目録3記載の認可の,各取消しを求めている事案である。

[21](1) 都市計画法(平成4年法律第82号による改正前のもの。以下同じ。)は,都市計画事業認可の基準の一つとして,事業の内容が都市計画に適合することを掲げているから(61条),都市計画事業認可が適法であるためには,その前提となる都市計画が適法であることが必要である。

[22](2) 都市計画法は,都市計画について,健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと等の基本理念の下で(2条),都市施設の整備に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを一体的かつ総合的に定めなければならず,当該都市について公害防止計画が定められているときは当該公害防止計画に適合したものでなければならないとし(13条1項柱書き),都市施設について,土地利用,交通等の現状及び将来の見通しを勘案して,適切な規模で必要な位置に配置することにより,円滑な都市活動を確保し,良好な都市環境を保持するように定めることとしているところ(同項5号),このような基準に従って都市施設の規模,配置等に関する事項を定めるに当たっては,当該都市施設に関する諸般の事情を総合的に考慮した上で,政策的,技術的な見地から判断することが不可欠であるといわざるを得ない。そうすると,このような判断は,これを決定する行政庁の広範な裁量にゆだねられているというべきであって,裁判所が都市施設に関する都市計画の決定又は変更の内容の適否を審査するに当たっては,当該決定又は変更が裁量権の行使としてされたことを前提として,その基礎とされた重要な事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠くこととなる場合,又は,事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと,判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないこと等によりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとすべきものと解するのが相当である。

[23](3) 以上の見地に立って検討するに,前記事実関係の下においては,平成5年決定が本件高架式を採用した点において裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとはいえないと解される。その理由は以下のとおりである。

[24]ア 被上告参加人は,本件調査の結果を踏まえ,計画的条件,地形的条件及び事業的条件を設定し,本件区間の構造について三つの方式を比較検討した結果,本件高架式がいずれの条件においても優れていると評価し,本件条例に基づく環境影響評価の結果等を踏まえ,周辺地域の環境に与える影響の点でも特段問題がないとして,本件高架式を内容とする平成5年決定をしたものである。

[25]イ そこで,上記の判断における環境への影響に対する考慮について検討する。

[26](ア) 前記のとおり,都市計画法は,都市施設に関する都市計画について,健康で文化的な都市生活の確保という基本理念の下で,公害防止計画に適合するとともに,適切な規模で必要な位置に配置することにより良好な都市環境を保持するように定めることとしている。公害防止計画は,環境基本法により廃止された公害対策基本法の19条に基づき作成されるものであるが,相当範囲にわたる騒音,振動等により人の健康又は生活環境に係る著しい被害が発生するおそれのある地域について,その発生を防止するために総合的な施策を講ずることを目的とするものであるということができる。また,本件条例は,環境に著しい影響を及ぼすおそれのある一定の事業を実施しようとする事業者が,その実施に際し,公害の防止,自然環境及び歴史的環境の保全,景観の保持等(以下「環境の保全」という。)について適正な配慮をするため,当該事業に係る環境影響評価書を作成し,被上告参加人に提出しなければならないとし(7条,23条),被上告参加人は,都市計画の決定又は変更の権限を有する者にその写しを送付し(24条2項),当該事業に係る都市計画の決定又は変更を行うに際してその内容について十分配慮するよう要請しなければならないとしている(25条)。そうすると,本件鉄道事業認可の前提となる都市計画に係る平成5年決定を行うに当たっては,本件区間の連続立体交差化事業に伴う騒音,振動等によって,事業地の周辺地域に居住する住民に健康又は生活環境に係る著しい被害が発生することのないよう,被害の防止を図り,東京都において定められていた公害防止計画である東京地域公害防止計画に適合させるとともに,本件評価書の内容について十分配慮し,環境の保全について適正な配慮をすることが要請されると解される。本件の具体的な事情としても,公害等調整委員会が,裁定自体は平成10年であるものの,同4年にされた裁定の申請に対して,小田急線の沿線住民の一部につき平成5年決定以前の騒音被害が受忍限度を超えるものと判定しているのであるから,平成5年決定において本件区間の構造を定めるに当たっては,鉄道騒音に対して十分な考慮をすることが要請されていたというべきである。

[27](イ) この点に関し,前記事実関係によれば,

① 本件区間の複々線化及び連続立体交差化に係る事業について,本件調査において工期・工費の点とともに環境面も考慮に入れた上で環状8号線と環状7号線の間を高架式とする案が適切とされたこと,

② 本件高架式を採用することによる環境への影響について,本件条例に基づく環境影響評価が行われたこと,

③ 上記の環境影響評価は,東京都環境影響評価技術指針が定める環境影響評価の手法を基本とし,一般に確立された科学的な評価方法に基づき行われたこと,

④ 本件評価書においては,工事完了後における地上1.2mの高さの鉄道騒音の予測値が一部を除いておおむね現況とほぼ同程度かこれを下回り,高架橋端から1.5mの地点における地上10mないし30mの高さの鉄道騒音の予測値が88ホン以上などとされているものの,鉄道に極めて近接した地点での値にすぎず,また,上記の高さにおける現実の騒音は,走行する列車の車体に遮られ,その値は,上記予測値よりも低くなること,

⑤ 本件評価書においても,騒音防止対策として,構造物の重量化,バラストマットの敷設,60kg/mレールの使用,吸音効果のある防音壁の設置等の対策を講じるとともに,干渉型防音装置の設置も検討することとされ,現実の鉄道騒音の値は,これらの騒音対策を講じること等により相当程度低減するものと見込まれるとされていること,

⑥ 平成5年決定当時の鉄道騒音に関する公的基準は地上1.2mの高さで騒音を測定するものにとどまっていたこと,

⑦ 被上告参加人は,本件調査及び上記の環境影響評価を踏まえ,本件高架式を採用することが周辺地域の環境に与える影響の点でも特段問題がないと判断して,平成5年決定をしたこと,

⑧ 平成5年決定は,東京地域公害防止計画に適合していること

等の事実が認められる。

[28] そうすると,平成5年決定は,本件区間の連続立体交差化事業に伴う騒音等によって事業地の周辺地域に居住する住民に健康又は生活環境に係る著しい被害が発生することの防止を図るという観点から,本件評価書の内容にも十分配慮し,環境の保全について適切な配慮をしたものであり,公害防止計画にも適合するものであって,都市計画法等の要請に反するものではなく,鉄道騒音に対して十分な考慮を欠くものであったということもできない。したがって,この点について,平成5年決定が考慮すべき事情を考慮せずにされたものということはできず,また,その判断内容に明らかに合理性を欠く点があるということもできない。

[29](ウ) なお,被上告参加人は,平成5年決定に至る検討の段階で,本件区間の構造について三つの方式の比較検討をした際,計画的条件,地形的条件及び事業的条件の3条件を考慮要素としており,環境への影響を比較しないまま,本件高架式が優れていると評価している。しかしながら,この検討は,工期・工費,環境面等の総合的考慮の上に立って高架式を適切とした本件調査の結果を踏まえて行われたものである。加えて,その後,本件高架式を採用した場合の環境への影響について,本件条例に基づく環境影響評価が行われ,被上告参加人は,この環境影響評価の結果を踏まえた上で,本件高架式を内容とする平成5年決定を行っているから,平成5年決定が,その判断の過程において考慮すべき事情を考慮しなかったものということはできない。

[30]ウ 次に,計画的条件,地形的条件及び事業的条件に係る考慮について検討する。

[31] 被上告参加人は,本件区間の構造について三つの方式の比較検討をした際,既に取得した用地の取得費や鉄道事業者の受益分を考慮せずに事業費を算定しているところ,このような算定方法は,当該都市計画の実現のために今後必要となる支出額を予測するものとして,合理性を有するというべきである。また,平成5年当時,本件区間の一部で想定される工事をシールド工法により施工することができなかったことに照らせば,被上告参加人が本件区間全体をシールド工法により施工した場合における2線2層方式の地下式の事業費について検討しなかったことが不相当であるとはいえない。

[32] さらに,被上告参加人は,下北沢区間が地表式とされることを前提に,本件区間の構造につき本件高架式が優れていると判断したものと認められるところ,下北沢区間の構造については,本件調査の結果,その決定に当たって新たに検討する必要があるとされ,平成10年以降,東京都から地下式とする方針が表明されたが,一方において,平成5年決定に係る9号線都市計画においては地表式とされていたことや,本件区間の構造を地下式とした場合に河川の下部を通るため深度が大きくなるなどの問題があったこと等に照らせば,上記の前提を基に本件区間の構造につき本件高架式が優れていると判断したことのみをもって,合理性を欠くものであるということはできない。

[33]エ 以上のほか,所論にかんがみ検討しても,前記アの判断について,重要な事実の基礎を欠き又はその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことを認めるに足りる事情は見当たらない。

[34](4) 以上のとおり,平成5年決定が本件高架式を採用した点において裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるということはできないから,これを基礎としてされた本件鉄道事業認可が違法となるということもできない。

[35] 原審の適法に確定した事実関係の下においては,本件鉄道事業認可について,その余の所論に係る違法は認められない。

[36]3 なお,原判決は,本件鉄道事業認可の取消請求に係る訴えを却下すべきものとしているが,本件各付属街路事業認可の取消請求に関して,前記第1の1の事実関係に基づき,平成5年決定の適否を判断している。原審の判示には,上記説示と異なる点もあるが,原審は,被上告参加人が,本件の環境影響評価の結果を踏まえ,本件高架式の採用が周辺地域の環境に与える影響の点でも特段問題がないと判断したことに不合理な点は認められず,最終的に本件高架式を内容とする平成5年決定を行ったことに裁量権の範囲の逸脱又は濫用はなく,平成5年決定を前提とする本件鉄道事業認可がその他の上告人ら指摘の点を考慮しても適法であると判断しており,この判断は是認することができるものである。

[37]4 以上によれば,上告人らによる本件鉄道事業認可の取消請求は棄却すべきこととなるが,その結論は原判決よりも上告人らに不利益となり,民訴法313条,304条により,原判決を上告人らに不利益に変更することは許されないので,当裁判所は原判決の結論を維持して上告を棄却するにとどめるほかはない。

[38] 原審の適法に確定した事実関係の下において,本件各付属街路事業認可に違法はないとした原審の判断は,是認することができ,原判決に所論の違法はない。

[39] 以上によれば,論旨はいずれも採用することができない。

[40] よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 泉徳治 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 島田仁郎)

建設大臣がいずれも平成6年5月19日付けで東京都に対してした次の各事業の認可

1(1) 施行者の名称

東京都

(2) 都市計画事業の種類及び名称

東京都市計画都市高速鉄道事業第9号線

(3) 事業計画の概要

第1審判決別紙事業目録1の「事業計画の概要」欄記載のとおり

2(1) 施行者の名称

東京都

(2) 都市計画事業の種類及び名称

東京都市計画道路事業都市高速鉄道事業第9号線付属街路第9号線

(3) 事業計画の概要

第1審判決別紙事業目録6の「事業計画の概要」欄記載のとおり

3(1) 施行者の名称

東京都

(2) 都市計画事業の種類及び名称

東京都市計画道路事業都市高速鉄道事業第9号線付属街路第10号線

(3) 事業計画の概要

第1審判決別紙事業目録7の「事業計画の概要」欄記載のとおり