Kyoto Sangyo Univ.

Kimura Lab

Kyoto Sangyo Univ.

Kimura Lab

研究テーマ

図1 Rorippa aquaticaの形態の変化

左が空気中、右が水中で育てたときのニューベキアの形態。水中では葉身が針状のギザギザの葉ができている。

図2 生育温度による葉の形の変化

25℃と20℃で生育させたときのRorippa aquaticaの葉の形態の変化。温度が高いとより丸い葉っぱを作り出す。

私たちは「植物の形の多様性」や「植物と環境の関係」に興味を持って研究を進めています。

「植物の葉の形態の表現型可塑性の研究」、「植物の葉の形態の多様性の進化発生学的研究」、「植物が紫外線や放射線からゲノムを守る仕組みの研究」などのプロジェクトが進行中です。

(1) 植物の葉の形態の表現型可塑性の研究(生態進化発生学)

北米原産の半水生植物Rorippa aquaticaは、生育する環境に応じて葉の形態を大きく変化させるという変わった特徴を持っています。この植物は湖畔に生育しており、陸上では楕円形の丸い葉(単葉)を発生する一方,湖の水位が上昇して水没すると葉身が針状になったギザギザの葉(複葉)を発生して水の流れに抵抗できるようになります(図1)。

このように生物が環境に応答して形態などの表現型を変化させることを表現型可塑性といいます。植物は移動できないので、表現型可塑性で変化する環境に対応することが、進化の過程で重要な要因の1つだったと考えられています。Rorippa aquaticaの示す葉の形態の表現型可塑性も、湖畔という水位が季節変動する環境への適応に役に立っていると考えられますが,どのように環境変化を受容して葉形を変化させているのかについては明らかとなっていません。

光合成器官である葉の形態は光などの影響を受け,多くの植物が生育環境に応じて葉の厚さなどを変化させることが知られています。しかしながら、Rorippa aquaticaのように大きく葉形を変化させる植物はとても珍しいのです。また、ニューベキアは水没だけでなく、生育温度や光の強さによっても葉の形を変化させることが私たちの研究で明らかになってきました(図2)。トップページ(HOME)の右上にのっているいろいろな形の葉も,実はこのRorippa aquaticaという1種類の植物が、いろいろな環境下で作り出したいろいろな形の葉っぱなんです。私たちは、この植物を新しいモデルとして、葉の形態の表現型可塑性の研究を進めることで、葉の形と環境との関係について新たな知見を得たいと考えています

(2) 植物の葉の形態の多様性の進化発生学的研究

(3) 植物が紫外線や放射線からゲノムを守る仕組みの研究

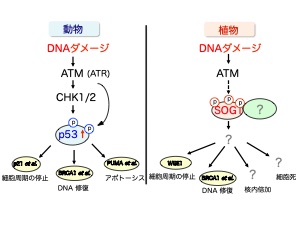

植物のゲノムは紫外線や自然放射線などの外的要因および活性酸素の発生や複製異常により常に損傷を受けています。DNAが損傷を受けると、細胞は細胞周期の進行を停止させてからDNAを修復し、遺伝的な影響が次の世代に受け渡されないようにしています。また、修復できないほど重篤なDNA損傷を受けた場合は、損傷を受けた細胞を積極的に殺す(プログラム細胞死)ことによって、DNA損傷が個体の生存に影響を与えないようにしています。

このような細胞のDNA損傷に対する応答反応は、DNA損傷応答と呼ばれ、ゲノムの維持に重要な役割を果たしています。もちろん植物でもDNA損傷応答が働いていますが、植物では、動物が持っているDNA損傷応答因子の一部が見つからないため、植物は独自のDNA損傷応答システムを持っていると考えられます。例えば,動物のガン抑制遺伝子として有名なp53のホモログは植物では見つかっていませんでした。植物の細胞はガン化しないため、p53は必要ないと考えられてきたのです。

図4 動物と植物のDNA損傷応答の違い

植物だけに存在するDNA損傷応答因子として初めてみつかったのがSOG1です。SOG1はDNA損傷に応答して100以上の遺伝子を誘導する転写のマスター制御因子であり、DNA損傷に応答した細胞周期の停止やプログラムされた細胞死に関与している事を明らかにしてきました(図5)。

このようなSOG1の働きは、動物p53の働きと大変良く似ていましたが、SOG1とp53のアミノ酸配列は全く異なっています。 自ら移動することが出来ない植物は、進化の過程で動物とは異なるDNA損傷応答機構を獲得したのでしょう。SOG1をとっかかりにして、植物がゲノムを守る仕組みを明らかにしていきたいと考えています。

(この研究は、学振特別研究員RPDの愿山郁さんを中心に進められているものです。)

自然界を見渡してみるとさまざまな形の植物がいます。その中でも、葉の形は丸いものから針のようなものまで大きな変化に富み,植物の形を特徴づけているといってよいでしょう。形や大きさを比べてみると、植物の種類が違えばどれ一つ同じものがないといっても過言ではありません。光合成器官である葉は環境との関係の中でさまざまな形に進化してきたと考えられます。私達は、このような葉の形態の多様性が進化の過程でどのように生み出されてきたのかを、発生メカニズムの違いに注目することで明らかにしようとしています。

研究室ではいろいろな植物の葉の形の研究をしていますが、特に力を入れているのが栽培植物の葉の形態です。栽培植物は育種という人為的な選抜過程(人為選択)を経ているので、変わった形のものが多く見られます。例えば、京野菜で鍋物などによく使われるミズナ(水菜)の葉はギザギザです(図3左)。一方,同じく京野菜で漬け物にされるミブナ(壬生菜)はコマツナのように丸い葉を持っています(図3右)。葉の形だけみればミズナとミブナは全く関係ない植物のように見えますが,1800年代にミズナの変異種として京都の壬生地方で栽培されはじめたのがミブナだと言われており、育種の過程で葉の形態が大きく変化した例であると考えられます。また、大根も品種によって葉がギザギザのもの(切葉)と丸いもの(板葉)があることが知られてます(図4)。

私達は,ミズナやミブナ、もしくは、大根の品種のように、非常に近い関係(近縁)にも関わらず葉の形態が大きく異なる植物を利用することで、葉の形態の多様性の遺伝的背景や発生学的背景を明らかにする研究を進めています。

図3 ミズナ(左)

ミブナ(右)

図4 大根の切葉(左)

板葉(右)