リレーは速度が遅く、また機械可動部分があるため、故障しやすい。そこで考

えられたのが(3極)真空管の利用である。

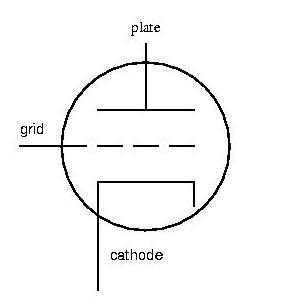

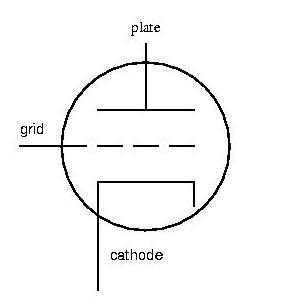

真空管は、内部を真空に近く保ったガラス管に、カソード、プレート、グリッ

ドという3つの電極と、カソードを熱するためのフィラメント(ヒータ)が入っ

た構造をしている。(下図ではフィラメントは省略。)

真空中で金属を熱すると、金属表面から電子が飛び出すという現象が知られて いるが、そのような現象を起こしやすい金属でカソードは作られている。フィ ラメントの熱でカソードを熱すると、カソードから電子が飛び出す。カソード に電源のマイナス極、プレートにプラス極をつないでおくと、飛び出した電子 はプレートに引き付けられて真空中を移動する。これによって、カソードから プレートに向かって電子が流れるので、プレート・カソード間に電流が流れる。 ところが、その途中に網の目状になったグリッドがある。グリッドに負電圧を かけると、電子はグリッドから反発力を受けるので、グリッドの網の目を通過 しにくくなる。従って、グリッドにかける電圧によって、プレート・カソード 間の電流をコントロールすることができ、電気的にオン・オフ可能なスイッチ が作れたことになる。

現在のコンピュータには真空管は使われない。真空管にはヒータが必要なため 電力を食い、またよく故障すること(電球と同じようにフィラメントが切れる)、 動作させるのにトランジスタよりも高電圧が必要なこと、小型化しにくいこと、 速度もあまり上げられないこと、などがその理由である。

トランジスタは、シリコンなどの半導体でできており、細かい原理はここ

では述べないが、真空中の電子の流れをコントロールする代わりに、半導体中

の電荷の流れをコントロールする。

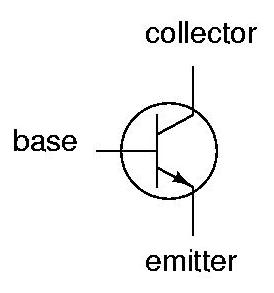

トランジスタにも色々な種類があるが、最初に利用されたのは、バイポーラ型

トランジスタと呼ばれるものである。NPN 型バイポーラトランジスタと呼ばれ

るものを下図に示す。

トランジスタにはエミッタ、コレクタ、ベースという3つの電極がある。ベー スからエミッタ間に電流を流していない時は、コレクタ・エミッタ間に電流が 流れないが、ベース・エミッタ間にわずかな電流を流してやると、コレクタ・ エミッタ間に電流が流れるようになる。これを利用すれば、電気的にオン・オ フ可能なスイッチが作れたことになる。

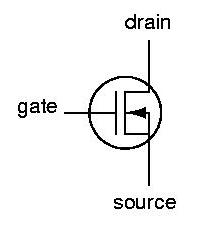

最近最もよく使われるのは、上のバイポーラ型トランジスタとは動作原理が異 なる電界効果トランジスタ(Field Effect Transistor, FET)というもので、そ のうちでも特に MOS 型 FET (MOS FET)というものがよく用いられる。

上に示したのは、N型MOS FET (NMOS FET)と呼ばれるもので、ゲート(gate)

端子に、ソース(source)端子よりも高い電圧をかけると、電界の働きにより

(電界効果)ドレイン(drain) 端子

からソース (source) 端子に電流が流れるようになる。これによって、電気的

にオン・オフ可能なスイッチが作れる。

バイポーラ・トランジスタは電流制御であったが、FET は電圧制御であり、ゲー ト端子に電流を流さなくてよい。従って、バイポーラ・トランジスタよりもさ らに低消費電力である。また、スイッチング速度も速い。しかも、バイポーラ・ トランジスタよりも、小さく作ることができるので、集積回路に向いている。

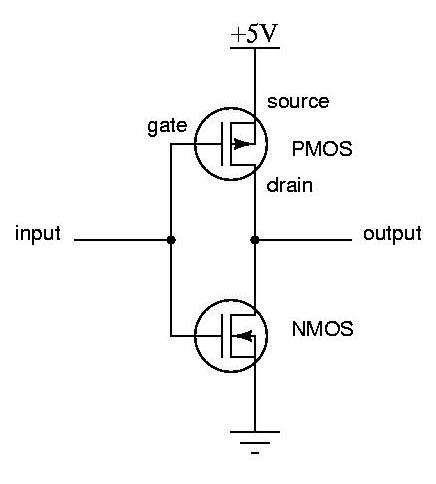

また、NMOS FET とは、スイッチングのしかたが逆になる PMOS FET という ものもある(リレーに2種類あったのと似ている)。PMOS FET では、ゲート電圧を ソース電圧より低くすると、ドレイン・ソース間が導通する。そこで、下図のように NOT 回路を作ると、入力が H の時も L の時も、2つの FET のどちらか一方はオフに なるため、極めて消費電力の少ない回路ができ上がる。

同じようにして、NAND 等の他の論理回路についても 極めて消費電力の小さいものを作ることができる。 このようなことから、NMOS 型と PMOS 型の両方を組み合せて集積した回路が マイクロプロセッサによく使われており、CMOS 集積回路と呼ばれている。

しかし、電流が全く流れないわけではない。なぜかというと、

(1) PMOS と

NMOS のオンオフが切り替わる途中で、どうしても、両方がオンになる時間が

(短時間ながら)できてしまう。その時には、電流が流れる。オンになると言っ

ても、ある程度の電気抵抗があるので、ひどい大電流が流れるわけではないが、

しかし、クロックを上げて行くと、切り替わりが何度も発生するので、消費電

力が上がって行く。

(2) 導体が2つ、絶縁体をはさんで向かい合っていると、

必ずそこには(小さい)コンデンサができる。すると、コンデンサを充放電する

のに電流が流れる。FET の場合、ゲートとそれ以外との間に絶縁体が入ってい

て、これが小さなコンデンサになっている。

ちなみに、MOS という言葉は Metal (金属) Oxide (酸化物) Semiconductor (半導体)の頭文字から来ている。ゲートは金属でできている。ドレイン・ソー ス間は半導体でできていて、ゲートとの間は、半導体の酸化物の膜で絶縁され ている。(シリコンの酸化物 SiO2 はほとんど電気を通さない。) ついでに言うと、酸化物膜は、非常に薄くて、静電気によってこわれやすい。 従って、メモリなどを触るときは、体の静電気を適当な方法で逃がしてからに した方が良い。

次へ