京都産業大学外国語学部の日本語・コミュニケーション専攻では、日本語について学ぶことができます。

2025年度前期のNHK朝ドラの『あんぱん』は土佐が舞台で土佐弁が出ています。

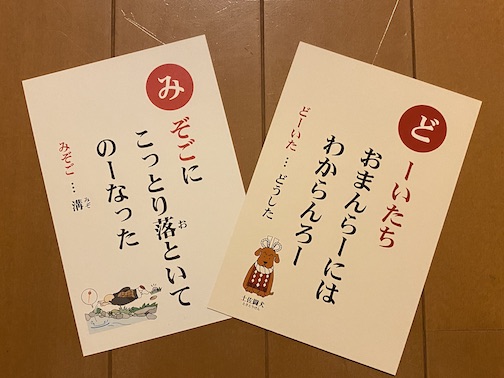

2023年度前期のNHK朝ドラの『らんまん』で、「どういた」や「どういて」が使われています。その影響で、2011年に書いたこの記事のアクセスが増えました。

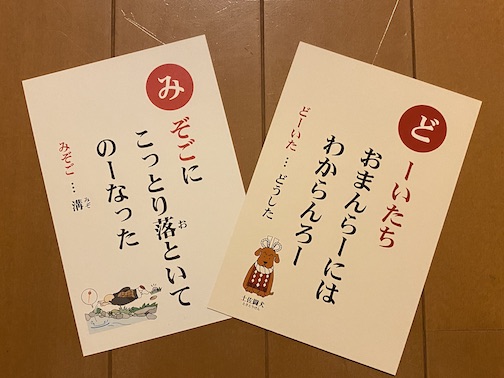

NHKの『龍馬伝』を見ていたら、土佐の人たちが、 「どういた」、「どういたら」、「どういて」、「どういても」 と言っていました。 「どうした」が「どういた」に、「どうして」が「どういて」になっているので、 これは、サ行イ音便だと思われます。

そこで、『方言文法全国地図』で調べてみました。 すると、高知県には、「出した」を「だいた」、「貸した」を「かいた」というところあるのが確認できました。

つまり、高知県では、サ行イ音便が見られるということです。 よって、「どういた」や「どういて」もサ行イ音便だと考えて良いでしょう。

ただ、ここで疑問なのが、ドラマの中で、「どうした」や「どうして」以外でもサ行イ音便をしていたかです。 例えば、「出いた」や「貸いた」などと言っていたか、 あるいは、「した」や「して」も、「どう」の後以外の環境でも、 「いた」や「いて」などと言っていたかです。 気にはなっていたのですが、そのような発音には結局気がつきませんでした。 恐らく、「出いた」と言われても「抱いた」に、「貸いた」と言われても「書いた」に、 さらには、「いた」と言われても「居た」と聞こえるように、 サ行イ音便を一貫して適用すると余りにも分かりにくいので、 ドラマではそのようなことをするのは難しいと思われます。

その点、「どういた」や「どういて」は、理解しやすいので、 土佐弁らしさを効果的に表すものとして採用されていたのでしょう。

©平塚徹(京都産業大学 外国語学部)

京都産業大学外国語学部の日本語・コミュニケーション専攻では、日本語について学ぶことができます。