フランス社会の分断と結合―多様性と共生に向けて

(パリ・テロ事件の社会学的背景−教育における社会的排除の現実)

1はじめに:フランステロ事件と私たち

2015年1月に週刊紙Charlie Hebdo(シャルリ・エブド)社への銃撃事件から端を発したパリの一連のテロ事件がありました。この講座では、多くの死者を出したこの悲惨な事件について、事件がどのような社会的背景をもって発生したかを考えていきたいと思います。

スライド-2:銃撃事件写真

それと同時に、事件を発生させた社会的現実に対して、私たちが普通の市民としてどのようなことができるか、考えていきたい、と思います。それはもちろんこうした社会的現実を変えてゆくために、私たちに何ができるかという問いになってゆきますが、これは、遠いフランスという国の問題であるだけではなく、私たち日本人にとっても大事な、そして緊急性のある問題だと私は考えてます。

スライド-3

まず、この事件と日本の私たちとの関係について、みてみましょう。

グローバル化の進行の結果、私たちは、世界中の出来事の影響をより直接に受けるようになってきました。シャルリ事件や他のテロ事件の実行犯は、いわゆる「イスラム過激派」や通称「イスラム国」との関係が取りざたされていましたが、この事件のすぐ後、イスラム国に人質になった日本人の方が処刑されるという痛ましい事件がありました。また、今から3年近く前になりますが、2013年の1月には、アルジェリアのガスプラントが、やはりイスラム系の組織に襲撃され、そこで働いていた日本人の方が多数犠牲になっています。この事件は、フランスによるマリでの武力行使の反動で起こったもので、日本人以外の犠牲者も多く出ていますが、このように、いわゆるイスラム過激派をめぐる事件には日本人も無縁ではなくなっています。ちなみに、2014年の秋には、イスラム国の戦闘に加わろうとして、警察に事情聴取を受けた大学生もいました。イスラム過激派をめぐる問題は、日本人にもこうしていろいろな影響を与えつつありますが、これにいっそう拍車をかける政治情勢が展開しつつあります。

それは、日本の安全保障政策の転換です。現政権は、集団的自衛権を容認することを前提に新しい安全保障政策を推進しています。いわゆる「積極的平和主義」に基づいて、海外での武力紛争へのより積極的な関与を進める政策を取ってゆくとき、軍事的関与が想定されている地域の一つは中東です。このことは、安保法制の議論の中で、事例としてしばしば「ホルムズ海峡」が引き合いに出されたことからもわかります。すでに、アルジェリアのガスプラント事件の時にも、人質救助のために自衛隊を派遣できないか、といった議論が出ていたことを覚えている方もいらっしゃるでしょう。こうした日本の政治的な方向転換は、私たちが単にグローバル化した環境で暮らしているということ以上に、イスラム過激派をめぐる紛争が直接に日本人の生活に介入してくることを意味します。2003年3月に始まったイラク戦争に参戦したスペインやイギリスでは、2004年の3月にマドリッドで列車爆破テロ、2005年7月にはロンドンで同時爆破テロが起きています。スペインは、この事件をきっかけに、イラクから撤兵しました。積極的平和主義の日本では、これらの国々の悲惨な経験がもはや無縁なものではないといえるでしょう。

フランスの事件と私たちとのかかわりのもう一つの側面は、排外主義です。排外主義とは、自分とは異なる人種・宗教・国籍などの他者を自分たちの社会から排除しようという傾向です。先ほどから話題にしているグローバル化が、ものや資本だけでなく、人間についても、国境や文化圏を越えた移動をほとんど必然的なものにしている時代には、いろいろな意味で自分とは異なっている他者とともに生きてゆくこと、そのための制度や方法を考えてゆくことが不可欠だと思われますが、様ざまな理由、それには歴史的なもの、経済・社会的なものなどがからんでいますが、そうした様々な理由で、この当然と思われることがなかなか実現しません。今日、私は、こうした異なった背景を持つ人々の間にみられる、お互いの排除や共生という点を中心にシャルリ事件の背景を考えたいのですが、このことは日本の現実とも無縁ではありません。数年前から、主に在日朝鮮・韓国人の人々に対するヘイトスピーチの問題がしばしばマスコミでも取り上げられています。

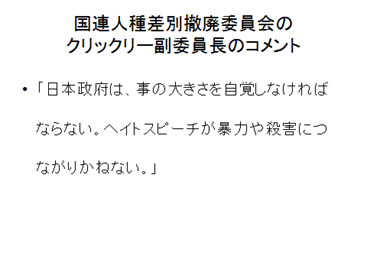

スライド-4

NHKのクローズアップ現代でも今年の初めにこのテーマの放送があり、その内容は、今でもこちらのホームページで参照できます。みなさんもよくご存じように、ヘイトスピーチでは、特定の人々を対象にした暴言が公然と吐かれるわけですが、そこには対象になった人々にとって屈辱的なこと、つまり言葉として暴力的なことが言われるばかりでなく、かなり露骨に物理的な暴力を呼び起こし、煽るようなところもあります。

スライド-5

番組では、国連人種差別撤廃委員会のクリックリー副委員長のコメントも引用されています。「日本政府は、事の大きさを自覚しなければならない。

ヘイトスピーチが暴力や殺害につながりかねない。」

私は、このクリックリー副委員長ことばは決して誇張だとは思いません。やはり番組でも紹介されていましたが、ヘイトスピーチから関東大震災時における朝鮮人虐殺の歴史を思いおこして、両者の関係を本に書いた人もいました。

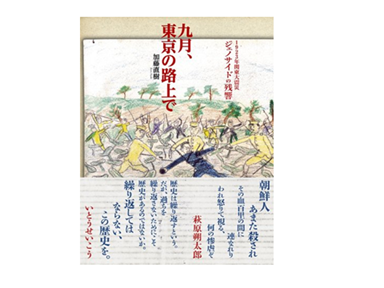

スライド-6

「九月、東京の路上で 1923年関東大震災ジェノサイドの残響」というこの本には当時の状況や証言が多く収められているのですが、そこに、大変興味深い指摘があります。著者は、韓国・朝鮮人に対する差別は、1990年代までには消えてゆくように思っていたと言います。国際情勢の変化し、民族名で活躍する在日の人々も増え、さらには韓流ブームなどもあったので、そんなふうに感じられたのです。しかし消えて行ったと思われていた差別は、突如、復活してしまいます。ここに、著者は日本による朝鮮半島の植民地支配、それが関東大震災時の虐殺の下地を作ったのですが、そういう植民地支配の歴史の影響が100年以上たった現在の日本でも終わっていない現状をみてとります。

シャルリ事件の後、フランス全土で「私はシャルリだ」というスローガンを掲げたデモなどの大衆運動のうねりが起こりました。

スライド-7,8,9 テロ事件に抗議するフランスの人々-1〜3

「表現の自由」を守るために、暴力に屈しない市民たちが立ち上がった、という風に報道されたこのできごとを前にして、私は、しかしながら、その根底に、排外主義とそれを下支えする植民地支配の歴史がかくれていると感じて、たいへん不安に思っていました。日本とフランスはいろいろな点でたいへん違っています。しかし、排外主義を克服して、人々の間の多様性を認めて、共生を目指してゆくという重大な課題に関しては、私たち日本人もフランスの今回の出来事から学ぶべきことを多く持っていると思います。

(9のスライドはパリの共和国広場ですが、周辺の建物の立派さを見ておいてください。1階は商業施設などですが、上のほうは住居です。パリの恵まれた人たちはこういうところに住んでいます。後で出てくる都市近郊の団地地区とたいひしてください。)

2 シャルリ・エブド事件と

それでは、シャルリ・エブド事件にもどりましょう。

2015年1月に、週刊紙Charlie Hebdo(シャルリ・エブド)社への銃撃事件から端を発したパリの一連のテロ事件は、フランス社会に激しい衝撃を与えました。テロの標的となった新聞社が、マホメッド(最近ではより言語の音に近く「ムハンマド」といわれることもある)の風刺画など、イスラム教(徒)の揶揄的な取り扱いで物議をかもしていたこと、

スライド-10

そしてテロ実行犯がイスラム過激派との接触が考えられる移民系の若者であったことから、事件後、フランスのメディアの主流となった議論は、何物にも拘束されない表現の自由を、宗教的非寛容に対置して擁護するものでした。事件直後から始まり、1月11日の「国家的規模」の大衆行動のさいにも広範に利用された”Je suis Charlie(私はシャルリだ)”というスローガンにそのことが端的に現れています。

スライド-11

しかしながら、この事件の背後には「フランス共和国の根幹をなす表現の自由を圧殺する野蛮な宗教的暴力」という定式にはおさまりきらないフランス社会の現実があります。この講義では、フランスにおけるイスラム移民系の若者たちの社会的現実を、教育課程における彼らの「社会的排除」を中心に考察し、暴力的に先鋭化するテロ実行犯のような存在を生みだしてゆく背景を社会学的に明らかにしたいと思います。

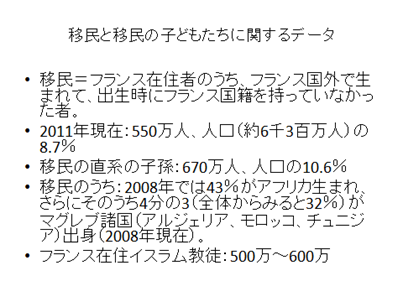

フランスに住むイスラム教徒は500万とも600万とも言われています(あとで触れますが、フランスでは国民=住民を「人種」や「宗教」によって区分したり、それを調べたりすることが禁じられています。したがって、このような大まかな数字しかわかりません)。その多くが第2次大戦後、1950‐60年代におもに北アフリカの旧フランス植民地(マグレブ諸国と言われます)からの移民とその後続世代です。

スライド-12

ここで移民と移民の子どもたちに関するデータを見ておきましょう。移民とは、フランス在住者のうち、フランス国外で生まれて、出生時にフランス国籍を持っていなかったもののことですが、2011年現在、550万人、人口(約6千3百万人)の8.7%を占めます。また移民の直系の子孫は670万人、人口の10.6%を占めます。移民のうち、2008年では43%がアフリカ生まれ、さらにそのうち4分の3(全体からみると32%)がマグレブ諸国(アルジェリア、モロッコ、チュニジア)出身です。彼らが直面する現実は、フランス憲法で保証された「出身、人種、宗教の区別なく、すべての市民が法の下に平等」というたてまえとは大きく異なっています。

スライド-13

彼らがこうむる社会的排除は、社会階層に由来するもの(この点では、先住の「土着フランス人」のうちの下層階層の人々も同様の不利益を受けている)に加えて、人種・宗教的な差別の様相を持っています。それは住居環境にも現れています――都市近郊の質の悪い低家賃住宅団地への隔離されたようにすむことを余儀なくされています。また、職業生活にも表れています。――失業や非正規雇用の頻度が高かったり、職種が限定されたりします。外観(顔つき、肌の色など)による差別待遇もあります――たとえば、こんな実験の結果が報告されています。アフリカ系の人がディスコに入ろうとすると、入り口で、満員です、と言って止められます。そのすぐ後、こんどはヨーロッパ系の外観の人がゆくと、何ともなく中に入れます。こんな実験もありました。同じ内容の履歴書を一つはアラブ系の名前で、もう一つは土着フランス人風の名前で会社に提出します。すると、フランス人風の名前の方にだけ、面接の通知が来ます。また、これは非常によく知られた話ですが、非ヨーロッパ系の外観の人々、特にアフリカ系の人々は警察の職務質問の対象になりやすかったりします。ご存じのように、人種差別というものは、表向きは人種差別をしない、と言っているところにも、根深く巣食っていることがままあります。差別する当人たちも差別しているということを意識できないこともあるのです。それから、今日、すこし具体的にご紹介する教育課程での選別、就職時における差別などもあります。まさに、子どもの時から始まって社会生活の全般に及ぶ差別待遇にさらされていると言えます。

さらに、このような差別体験をさらに先鋭化させるものに、フランスや現代世界を取り巻く「二重基準」の現実があります。二重基準とは、政治的なものも含んだ、公的な原理原則が、場合によって、たとえば対象となる人によって、異なった適用のされ方をすることを言います。原理原則ということは、だれにもが共通に区別なく扱われるはずなのに、そこに勝手な裁量やごまかしや抜け道があり、依怙贔屓(えこひいき)や不公平が生ずることを言います。フランス語ではこれを、「測るものがかわると、秤をとりかえる」といって、不誠実さの権化のように使われます。

フランスは憲法で(「ライシテlai:cite'」と呼ばれる徹底した)政教分離を宣言し、公的空間において宗教的な違いに基づく異なった取り扱いを認めていません。しかし、フランス社会はキリスト教文明の歴史的基盤の上に組み立てられており、カトリックの祝日は国民の休日となっています。宗教が介入してはいけないはずの学校も、こうした祝日には当然のことながら休みとなりますが、それに対して、イスラム教の祝日に学校を欠席すれば、けん責の対象となります。移民系の人々の経済状態や住環境を反映して、イスラム教の寺院には安普請のものが多いですが、キリスト教の教会は、ノートルダム寺院などの世界遺産級のものを頂点として、おびただしい数の立派な建築をほこっています。また、世界情勢に目を向ければ、イラクやアフガニスタンの戦場におけるイスラム教徒の虐待――今回のテロ実行者のひとりはアルグレイブ捕虜収容所における米兵によるイラク人捕虜虐待に義憤を感じていたと報道されていますが――に対して、国際世論は、2014-15年に注目を集めた「イスラム国」によるキリスト教徒の非人道的扱いに対するような厳然とした非難・告発の調子を取ることはありませんでした。「イスラム原理主義者」によるイスラエルでのテロ行為には、国際的な非難が集中することはあっても、その一方で、イスラエルのガザ空爆によってイスラム教徒側に、イスラエル側の犠牲者の数とまったく釣り合わないほど大規模な犠牲者が出ても、のそれが国際世論の憤激を買うことはありません。

二重基準によって自分たちだけが不利な扱いを受けているとイスラム系住民が感じる機会は、フランスの日常生活の中にも数多くあります。たとえば、政治家のイスラムに対する差別的「失言」は後を絶ちませんが、それに対する社会的制裁はほとんどありません。これに対してユダヤ人差別に関する行為・発言は厳しく取り締まられています。ユダヤ人差別に対しては、それを取り締まる法律があるからです。このことは、シャルリ・エブド社襲撃事件で前面に押し出された「表現の自由」をめぐる二重基準の問題にもつながっています。よく引かれる事例は、お笑い芸人Dieudonnéの例です。この芸人はユダヤ人差別的な内容のパフォーマンスのために司法の断罪を受けています。これに対して、イスラム教を公然と揶揄・嘲笑するシャルリ・エブド紙は法に違反するとされることはありませんでした。このような状況では、シャルリ・エブド紙の公然たる刊行は、フランス社会にまん延するイスラム差別を公的にあらためて追認するという機能を果たすと言わざるを得ません。すでにさまざまな局面で社会的排除に苦しんでいる者たちにとって、その社会的排除が社会的に公認されるという現実に出あうことは、新たな被差別の経験となると言えるでしょう。

さらに、今回の襲撃事件の後に、「挙国一致」的な盛り上がりを見せたシャルリ・エブド紙への支持も、イスラム系住民にとっては同様の経験となったと推測されます。「私はシャルリだ」というスローガンは、言論を圧殺する物理的暴力に反対するという意思表示に、シャルリ・エブド紙の対イスラム路線−上でみたようにイスラム差別の社会的公認に結果する路線−への支持が混入しているように感じられます。「私はシャルリだ」という表現からは、たとえば、「私はシャルリ・エブド紙に対するテロ行為には反対するが、シャルリ・エブド紙の報道姿勢・表現の内容は支持しない」というニュアンスを出すのは無理でしょう。言論の自由を絶対的に守る、とした運動のスローガンにこのような曖昧な表現が用いられていること自体、私には表現の自由の擁護がイスラム排除と一体化してしまっているように感じられます。このような曖昧なスローガンを前面にかかげた示威行動が、政府やマスメディアの誘導のもとに1月11日にはフランス全土で400万人近い「国民」を動員したという事実は、この国の大多数の「国民」の心理に、イスラムの社会的排除を容認する基盤があらかじめ存在していたことを示している、と言わざるを得ません。私のように感じたフランス人も少なからず存在したと思いますし、私と同じようなことを指摘した記事も、独立メディアなどには見かけられましたが、「国民的統合」と大いに喧伝された大動員を果たした多くのフランス人には、シャルリ・エブド紙の「表現の自由」がもっている別の側面をとらえる感受性が欠如している、と言わざるを得ません。それは、シャルリ・エブド紙が、フランス社会にまん延するイスラムに対する体系的スティグマ付与――つまり、異質なもの、劣ったもの、排除すべきものとしてイスラムをみる見方――の一つの頂点をなすことを感じ取る感受性です。シャルリ・エブド紙が「表現の自由」を前面にかかげて、先鋭的な表現方法を取るゆえに、フランス社会の裏側に隠れているものが、象徴的に前面に出てきたのだとも言えると思います。

3 学校間格差の発生

さて、それではこれから、移民系の若者たちの現実を彼らの教育現場での状況を見ながら考えてゆきましょう。

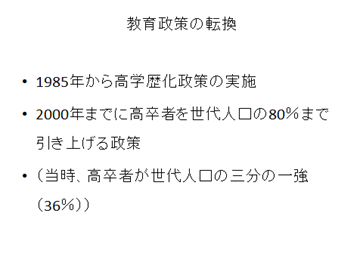

1985年までは、フランスでは、伝統的な、いわゆる「複線型」の教育システムが残っており、中学の2年の終わりに(これは、フランスの中学は日本より中学の開始が1年早い4年制ですから、日本の中学1年の終わりに当たります)、進学コースと職業教育コースに分かれていました。中学入学後2年、13−14歳の時点で、おおよそ四分の一が進学コースから脱落し、高校に入学する段階(これは日本と同じ15歳時点)では、中学入学時の40%まで減少していました。

スライド-14

それが1985年からは、とくに日本の高校進学率の高さに刺激を受け、多くの生徒を高校まで進学させる方針に転換します。当時、高卒者が世代人口の三分の一強(36%)であったのを、15年間で、80%まで引き上げようという政策です。それ以前は、中学校ごとに、進学コースに残る生徒の割合の違いはもちろんあったのですが、中学校後期の進学コース(日本の中学2年と3学年に相当する学年)を比べると、学校間で教育レベルは、ほとんど差がありませんでした。

スライド-15

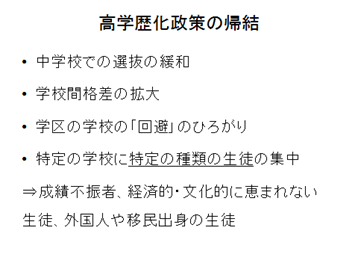

どの学校でも、進学コースに残ることで選抜がおこなわれていたからです。これに対して、高校進学推進政策を取ってからは、学力の観点から様ざまな生徒が進学コースに残ることになり、それによって学校間格差が生じてきました。フランスの中学校は、日本と同じように学区制がしかれており、公立の学校を自分から選ぶことはできないのですが、自分の学区の学校が『望ましくない』と判断されると、他の学校へ入る道を探す人々が出てきました。制度の運用上、学区外の中学に入る方法も残されており、また、行政もしだいに学区制度を緩和するような方針を出してきたために、自分の学区外の学校に入るものも増えてきました。また、私立校を利用する人も増えてきました。

では、こうして生じてきた学校間格差が具体的にどういうものかというと、結果として、特定の学校に、成績不振者が多く在籍することになります。ここで大切なことは、成績が不振な生徒というのは、多くの場合、経済的・文化的に恵まれない生徒や、外国人や移民出身の生徒と重なるということです。

ここで、経済的・社会的に恵まれない状況で生活している子どもたちと、その子供たちの成績不振の関係について、振り返っておきましょう。経済的に恵まれない家庭では、しばしば文化的な支出が制限されます。本、CD、DVD、展覧会、コンサート、旅行、楽器をならうこと、スポーツをすること、などなど、いわゆる文化的な活動や趣味の世界は、経済的には同時に「贅沢」な世界です。「贅沢」には、本などの手に取れるもの、つまり物質のかたちを取る文化的な資産もありますが、そのほかに人々の文化的な好みや知識などの精神的な資産もあります。これらをあわせてよく「文化資本」という言い方がなされます。お金がいくらあっても文化的なものに関心のない人とか、お金があまりなくても文化的に洗練された人もいますから、文化資本は必ずしも経済資本と並行して増えたり減ったりするものではありませんが、経済資本が文化資本の蓄積を助けるということは言えます。そして、家庭の文化資本の蓄積は、子どもの学校成績に大きな影響を与えます。子どもは親などの年長者を見て育ちます。子どもよく本を読むようになるかどうかは、その親が本などの活字に日常的に接しているかどうか、が大きく影響すると言われています。たとえば、音楽が生活の場に満ちている音楽家のうちの子どもは、音楽的な資質や技能を伸ばすのにたいへん良い条件に恵まれているわけです。「蛙の子は蛙」、とか、「三つ子の魂百まで」、とかいうことわざがありますが、乳幼児期における親などの家庭環境の影響は決定的です。そして、学校というところは、社会の正統的な文化にそった内容を教え込むわけですから、子どもにあらかじめそうした文化に関する蓄積があると、教育の成果があがりやすいわけです。(ここでちょっと注意しなければならないのは、社会の文化的な豊かさは、学校が承認する文化(これを「学校文化」ということにしましょう)、そういう学校文化だけで、できているわけではないことです。以前テレビでみたこんな話があります。寿司屋さんをたずねたレポーターに、寿司屋さんの子どもが「ぜったい寿司屋になる」と宣言しています。それを聞いたレポーターが、父親に「子どもを寿司屋にするコツはなんですか?」と質問します。父親は「おいしい寿司を食べさせることです」と答えます。私はこの話が大変好きなのですが、ここでは、寿司という、たいへん洗練された料理文化の伝承がたいへんうまくいっているように見えます。しかし、こういう「寿司」に関する文化資本が学校成績に直結して有利に働くかどうかは、明らかではありません。この例ように、学校文化とは異なった領域で非常に洗練された高度な文化的達成がたくさんあります。今、例に挙げた職人文化もそうですし、また、伝統的な地域文化や、基本的な人との接し方(「礼儀作法」と言うと固すぎますが)など多種多様な、そして極めて重要なものがたくさんあります。学校文化にももちろんいろいろな側面がありますが、一番、基本的なのは書き言葉の能力と計算能力ではないでしょうか、昔から言う「読み書きそろばん」の世界です。)

文化資本の観点を離れても、経済的・社会的に恵まれない家庭の子どもたちが学校生活で多くのハンディを負っていることは間違いありません。食事や睡眠、静かな環境などの生活の余裕が学校での活動の土台となることは間違いありません。さらに、生活の余裕が生み出す家族の精神的な余裕のおかげで、子どもの自主性や創造性が発揮されるのが許されます。子どもの「気まぐれ」に見えることも尊重され、「夢を追いかけること」が奨励されます。今の学校では、こうした「主体性」が大変評価されます。経済的・社会的条件のきびしさゆえに、状況を自分からはどうすることもできずに、耐えて受け入れるしかない、という姿勢自体が学校では不利に働いてしまうことになります。

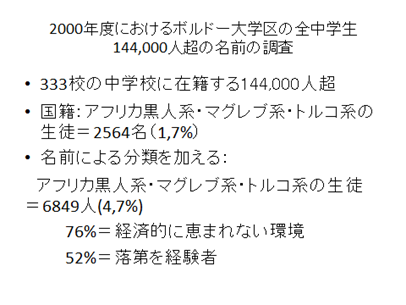

スライド-16

スライド-17

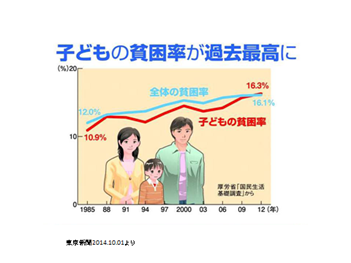

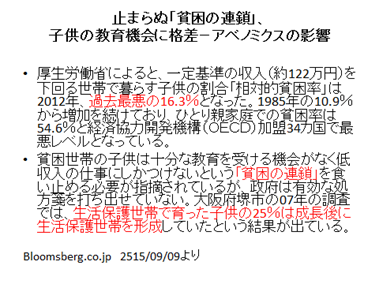

現在の日本では、6人に一人の子どもが「貧困」状態にあると言われています。さらに、「貧困の連鎖」ということも指摘されていますが、それにはこうした経済的・社会的資本に連動する文化資本が、学校での成功を左右するからです。

文化資本に関して、移民たちが不利な条件におかれているのはたやすく理解できると思います。自分が生まれ育った国で身につけた文化とは異なった文化が支配している国では、それまでの文化資本がまったく役に立たなくなってしまいます。一番わかりやすい例が言語=ことばでしょう。フランスの土着の家族では、子どもはフランス語を母語とする大人(ネイティブスピーカーなどといいます)に囲まれて育ちます。言語表現や単語の豊かさなど、フランス語の遺産を受け継ぐ機会がまずそこにあります。また、絵本とか、口頭での昔話とか、より子ども向けに整えられた言語経験の機会もあります。これに対して、移民家族の親たちはフランス語を使うことに困難を感じることがよくあり、また、これはきわめて自然なことですが、家庭内では、出身地域の言語を用いていたりするので、移民の子どもたちの乳幼児期の言語経験は、フランスの土着家族とはまったく異なったものになります。こうした移民の子どもたちが小学校に入って、土着フランス人の子どもたちといっしょに「国語」、つまりフランス語を勉強するわけですから、移民の子どもたちがどれだけきびしいハンディキャップを負っているか、容易に理解できると思います。

スライド-18

写真は幼稚園にあたる幼児学校で自分の名前をアルファベットのブロックでならべる練習をしている5才児です。この子はトルコ系で、他の子どもたちよりもずっと困難を感じているようでした。(UMMAHANという名前もアルファベットにしたら長くなってしまう点も不利です。)

学業成績の不振と、子どもたちが置かれた経済・社会・文化的に「恵まれない」環境とが関連していることをお話ししましたが、さらに、恵まれない環境に置かれていることと、子どもが外国籍であることが関連します。

スライド-19

1989年のデータでは、フランス国籍の生徒における「恵まれない」生徒の比率が38%であるのに対して、外国籍生徒の実に84%が「恵まれない」カテゴリーに属するということです。1990年代をとおして進行した学校選択と、その結果としての学校間格差は、特定の学校に学業成績が不振な子どもたちが集中することによって、同時に、恵まれない環境におかれた子どもたち、外国籍の子どもたちが集中する学校を作り出してしまうことになりました。

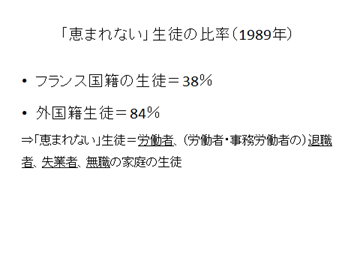

スライド-20

この表は、「2年以上の落第経験者」(フランスでは小学校から落第があります)、つまり成績不振者、恵まれない環境におかれた子どもたち、外国籍の子どもたちが、一つの学校にどのくらいいるか、全国平均と、恵まれない生徒の比率がもっとも高い中学校を上から150校とって、それらの学校における各項目の生徒の比率を比較したものです。学業不振者に関しては3倍以上、外国籍生徒に関しては5倍以上の開きがあります。このデータは、かなり古いものですが、すでにかなりの集中度が観察されます。しかしこのデータは古いという以上に問題があります。それは、「外国籍」という分類を使っていることです。というのも、フランスで生まれた移民の子どもたちはフランス国籍を取得することができるからです。移民の子どもでフランス国籍を取得した親から生まれた移民の子ども、すなわち第3世代もフランス国籍です。フランス国籍を持った移民の子どもたちも、「外国籍」の子どもたちと同様な困難に直面していると考えられるのに、そうした子どもたちが「外国籍」というカテゴリー設定では抜け落ちてしまいます。では、どうしたらいいか。ここでたいへんフランス的な問題に衝突します。フランスでは憲法で国民は人種・宗教・出自の違いにかかわりなく平等とされています。そのために、国勢調査などの各種調査や、公的な統計などで、こうした点が問われたり、取り上げられたりすることはありません。国籍とか、出生地とかは当然公的なデータに登場しますが、たとえば、「アラブ系」とか「イスラム教徒」とかいう分類やラベル付けがおこなわれることを差別的とみなします。しかし、こうした考え方を取ってゆくと、フランス共和国の国民はみな平等である、という理念が、現実に存在する差別や格差を直視して正しくとらえることの障害になるのを避けることができないと思います。公的な統計が存在しないなら、どうしたらいいか。社会学者の中には、たいへん賢い方法を編み出して、「外国籍」というグループ分けではとらえきれない学校間の格差をとらえた人たちがいます。それは、生徒の名前(ファーストネーム)に注目することでした。国籍としてフランス人となっていても、移民出身者の家庭では、子どもたちに出身国・文化・宗教になじみのある名前を付けます。ファーストネームでアラブ系とかトルコ系とかがわかり、それが場合によっては差別を引きおこしたりします。生徒たちの人種や宗教を示すデータは存在しませんが、名前は、当然のことながら、学校関係公文書に記載されます。

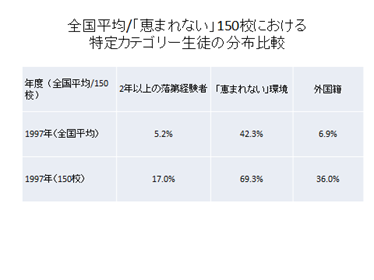

スライド-21

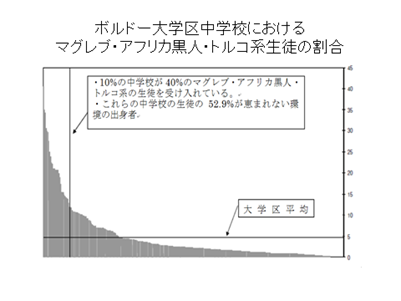

そこで、この研究者たちは、2000年度におけるボルドー大学区の全中学生144,000人超の名前を調査しました。これらの生徒は333校の中学校に在籍していました。国籍だけで判断するとアフリカ黒人系・マグレブ系・トルコ系の生徒は2564名(1,7%)ですが、この数値に、名前による分類からの数値を加えると、これらの人種の生徒数は6849人(4,7%)となりました。これらの生徒は、いくつもの不利な条件を抱えています。彼らの76%は経済的に恵まれない環境にあり、52%が落第を経験しています。さらに、これらの人種の生徒たちは特定の学校施設に集中しています。

スライド-22

スライドの図が示すように、彼らの40%が、わずか10%の中学校に集中しています。一番集中度が高い学校では、全生徒の40%を超える生徒が、外国系の名前を持っていて、これは大学区平均の8倍を超える集中度です。全中学校333校のうち、17校では、全生徒の20-40%がこれらの人種に属するのに対し、81校では、1%に満たないという格差もあります。人種的な配分を各学校施設間で等しくするには、これらの人種の生徒の89%、6,000人以上が学校施設をかわる必要があることになりますが、この数値は、全生徒144,000人の4.2%、中学校13校分にあたります。

これまで、学力を基準にした学校間格差が、外国人あるいは移民出身の子どもの集中と重なるという現実をみてきましたが、さらに、同じような集中が住居に関しても言えます。特定の学校に特定の生徒―すなわち、恵まれない環境にいて、外国人の出身で、成績が不振な生徒たち―が集中するのは、学区の学校を回避する学校選択の影響が大きいことは先ほどみました。ところで、学校の選択と居住地の選択は密接に結びついています。人々は、学校を選択するのと同様の考え方で、居住する地区を選択するようになりました。ある学校に入るためにある地区に住むことにする、というはっきりした選択もあるでしょうし、また、地区の学校が「よい学校」であるということが、その地区の不動産の価値を高めたりもします。こうして、避けるべき学校の回避は、特定の居住地区の回避と結びつきます。結果として、その地区の学校はよりいっそう避けるべきものとされ、それによって、今度は居住地区がさらに避けるべきものとされるという悪循環が生じます。

スライド-23,24,25

恵まれない環境にいる移民系の人々は、このようにして、「団地地区」と呼ばれる低家賃の集合住宅地区(写真3枚)に集中することになります。以前はこのような地区にも、土着のフランス人が、移民系の人々と共に居住しており、それには、時には土着フランス人の中間階層までが含まれましたが、最近は、土着フランス人の労働者階層も「団地地区」を避けるようになり、それだけ、こうした地区の「人種隔離的」な様相が目立つようになっています。

4.進学政策による問題の先送り

ここまで、中学校の段階で大きな学校間格差が生まれ、特定の学校に社会・経済的に恵まれない生徒が集中する現象を見ました。それは同時に、成績の振るわない生徒、外国人や移民出身の生徒の集中と重なりました。その一方で、先ほどからこうした問題が発生するおおもとになった政策、すなわち80%の生徒を高校卒業資格(フランスでは、これは「バカロレア」と呼ばれています)まで持ってゆくという政策はつづけられ、その結果、不十分な学力のまま高校に進学する生徒が増えてゆきます。その結果、こうした生徒たちは高校できびしい選抜にさらされることになります。極端な例ですが、以下のような例も報告されています。労働者が多く居住する庶民階層地区にある中学校出身の生徒たちは、高校に入ると、成績の素点が平均で「半減」し、彼らの50%が高校2年に進級できなかったということです。同じ高校における他の中学校出身者の場合には、この、高2に進級できない者の比率が20%に止まっています。恵まれない環境におかれた中学から高校に入った生徒たちが、そこではじめていかにきびしい選抜に直面したかがよくわかります。

それでは、順調に進学できなかった生徒には何が待っていたでしょうか。彼らの多くは、成績不振を理由として、職業教育課程への転換を勧められます。ここで、フランスにおける高校レベルの職業教育について概観しておきましょう。

スライド-26

職業高校を含む後期中等教育の職業課程に在籍する生徒は、2012年に657,540人、これは後期中等教育在籍者全体の31%に上ります(普通・技術課程 は1,452,155人)。

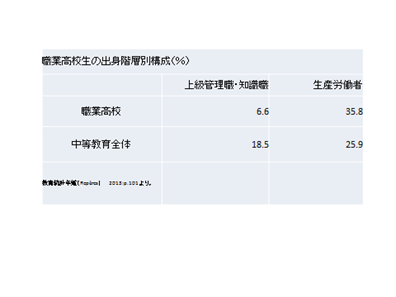

職業教育を受ける生徒たちには、社会的な特徴があります。

スライド-27

すなわち、職業課程に在籍する者のうち、生産労働者層出身者が、35.8%に及びます。この階層の生徒が中等教育在籍者全体に占める割合が25.9%であることを考えると、彼らがとりわけ職業課程に進んでいることがわかります。ちなみに、事務系労働者、中間職出身者の職業課程在籍者の比率は、これらの層が中等教育全生徒に占める割合とほぼ同じですが、上級管理職・知識職出身者に関しては、スライドにみるように職業課程在籍者比率(6.6%)はこの階層が全体に占める割合(18.5%)を大きく下回っています。こうした数値は、後期中等教育の職業課程は、社会の階層構造を「再生産」している、という解釈を許します。

さて、職業課程に配置された生徒たちは、2年ないし3年の短期の課程で取得できる職業資格を目指すことになります。これらの資格には、全産業分野にまたがった多種多様なものがありますが、問題は、これらの資格が安定した職業生活を保障するものではない、という現実です。

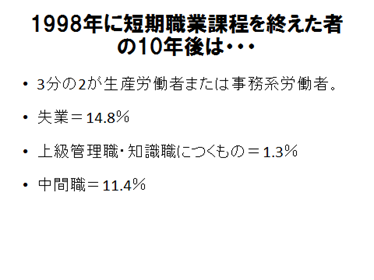

スライド-28

1998年に職業課程を終えた者の10年後の状況を調査した報告によれば、彼らの3分の2が生産労働者または事務系労働者であり、14.8%は失業状態に置かれています。その一方で、彼らのうちで上級管理職・知識職につくものは1.3%にすぎず、中間職でも11.4%にとどまっています。

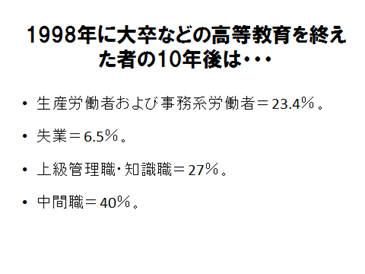

スライド-29

これは、同年に大卒などの高等教育を終えた者がその10年後に、生産労働者および事務系労働者=23.4%、失業=6.5%、上級管理職・知識職=27%、中間職=40%となっていることとはっきりとした対照をなしています。

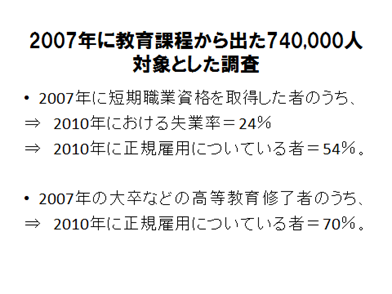

スライド-30

経済危機(リーマンショック)を経験した2007-10年の時期に関しても同じことが観察されます。2007年に教育課程から出た740,000人対象とした調査によれば、2007年に短期の職業資格を取得した者の2010年における失業率は24%に及びます。また、正規雇用についている者は54%にすぎず、高等教育修了者の正規雇用が70%ほどであるのに対して、著しく不利な立場に立たされているのがわかります。

スライド-31

さらに、職業高校レベルの短期の職業資格は、それが想定した技能生産労働者という職業カテゴリーに対応していない現実があります。これらの資格を取っても、単純作業を強いられる非技能労働者にしかなれない、ということです。スライドでみるように、2013年において卒業後1−4年経過した短期職業資格取得者のうち、技能生産労働者として働いているのは26%のみにとどまり、反対に、非技能生産労働者として働いているものは21%に及びます。注目すべきは、この非技能労働者の割合が、資格として「中学卒業証明もしくは資格なし」のカテゴリーの者たちがこの職種につく割合(25%)とそれほどの差がないことです。つまり、これらの資格が、非技能労働者という職業状況から自分を守ってくれるかというと、それは、ほとんど義務教育修了以上の効果はないということです。

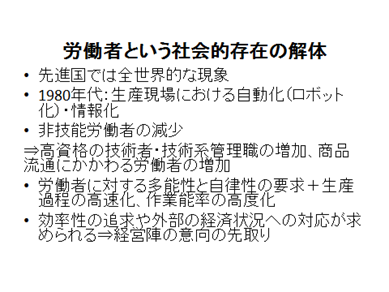

5 労働者という社会的存在の解体

スライド-32

職業教育課程におかれた生徒たちの状況をさらに厳しいものにしているのが、先進国では全世界的な現象といえますが、フランスでも労働者が置かれた状況が、1980年代から大きく変容したことがあります。みなさんもご承知のように、1980年代から生産現場における自動化(ロボット化)・情報化が進行しました。これによって非技能労働者が減少して、高資格の技術者・技術系管理職が増える一方で、商品流通にかかわる労働者は増加しました。また、生産現場では、「トヨタ方式」に由来するノンストック生産方式の展開に合わせて、労働者は情報体系の中で自律的に行動する能力を求められるようになりました。すなわち、労働者は生産現場において様ざまな変化する状況―つまり、製品や原材料の多様性、生産設備の状態などですが−に対応しつつ、自分の労働時間の最大限の効率化をはかるよう求められるようになりました。つまり、自分の行動を自分自身で再帰的に管理しなければならなくなったわけです。しかもこの多能性と自律性の要求は、生産過程の高速化、作業能率の高度化と一体になって進行しました。こうした新しい働き方に適応するには、単に特定の技術を持っているだけではたりません。何よりも、経済状況を反映して刻々と変化する生産現場の要請に即応できる姿勢・心身の準備が要求されます。一言でいえば、現場の一人一人の労働者にも経営陣と同じように、効率性の追求や外部の経済状況への対応が求められるようになりました。

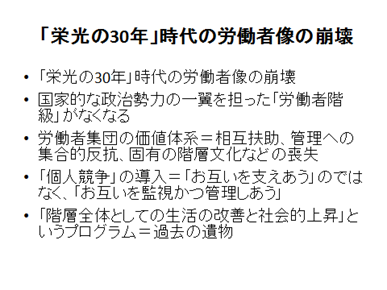

スライド-33

このような変化の結果、戦後の経済成長の時代、フランスではよく「栄光の30年」という言い方がされますが、その時代の主流であった旧来の労働者像が急速に社会的評価を落としていきました。それまでは、組合運動を通して国家的な政治勢力の一翼を担った「労働者階級」というよりどころを、現場の労働者たちは失ってしまいました。それとともに、彼らのきびしい労働の現実を支えていたさまざまな価値―つまり、仲間意識、相互扶助、管理への集合的反抗、自分たちに特有な言語的・行動的慣習、労働現場の外における階層文化などから構成される集団的・象徴的価値体系のことですが、―そうした価値体系が、労働者集団内部での有効性を失っていきました。労働者間に、給与の差異化や担当部署の配置をめぐって「個人競争」が導入され、また、会社側の意向に沿った姿勢・態度・応接がこうした競争的評価の中に位置づけられるようになりました。集団は、お互いを支えあうものではなく、お互いを監視かつ管理しあうものに変化しました。その結果、「階層全体としての生活の改善と社会的上昇」という労働運動のプログラムは、個々の労働者にとって現実性のない過去の遺物となってしまいました。しかも、会社が導入した個人競争が約束したはずの職場内での昇進は、ほとんどの場合、実現することなく終わりました。非技能労働者にとっては、現在の自分の地位と生活状況から抜け出すために、実質的には、もはやどのような手段も残っていないことになります。こうした状況はかつて「労働者のエリート」と呼ばれた技能労働者にとっても同じでした。技能労働者には、かつては生産現場において非技能労働者にはない特権がありました。彼らこそがポジティブな労働者像を体現していたのですが、今や、そうした特別な性格も、会社協調型の新しいタイプの労働者の出現によって無意味なものに転落してしまいました。

このようにみてくると、職業課程の生徒たちが、生産労働者となることへの拒否が広がっていることも理解されると思います。それでは、職業教育が想定する生産労働者になりたくないとなると、どうなるか。高学歴を目指す可能性を何とか残そうとするしかありません。実際、バカロレア=高卒資格80%政策の恩恵を受けて、バカロレアを取って大学に進学した移民系の若者も増えました。しかし、そこにも罠があります。彼らの多くが大学1年目を突破できずに落ちこぼれてゆくという現実に直面します。今日のお話の前半で申し上げたように、彼らは自分たちの家庭環境・文化環境からくる学習上の困難を高校卒業までに十分に埋め合わせられないことが非常に多いのです。それでも彼らは、労働者としての未来を回避するために、なんとか「学校」を続けられるように方策を練ります。その方策の一つが、職業教育の分野の中で、第3次産業(サービス)分野の専門課程を選択するという選択です。この選択は、生徒たちには、とりあえず生産労働者としての未来をまぬかれる可能性を残すかのようにうつりますが、ここにもまた別の罠があります。というのも、サービス分野、すなわち第3次産業の管理・経営部門は、普通課程の高卒資格や高等教育資格と最も競合関係に入りやすいからです。この分野は、職業教育課程の生徒より上の資格保持者で、自分の資格にふさわしい職を得られなかった者たちの受け皿となっており、その分、短期の職業教育資格しかない生徒たちがはじき出されてしまうからです。

生産労働を拒否して、職業教育をうけながらも学歴追求の可能性を温存するという方策は、残念ながら問題の先送りにしかなりません。そして、こうした傾向は特に移民系の子どもたちにはっきりと見てとれるのが現実です。なぜそうなるのか。一つは、親の世代のような生産労働者としての人生―そこには、階層的に恵まれないという側面と、人種差別にさらされているという社会的な側面がありますが―を送りたくない、という気持ちがあります。普通教育課程の高卒資格を得て、大学に進むというコース−それを彼らは「ノーマルなコース」と呼ぶのですが―、そのコースからの脱落は、自分が、親たちと同じような社会的に排除された集団に脱落することを意味します。文化資本の欠如というハンディのある彼らは、自分たちもまた、学校教育課程の中で、成績をとおした排除と直面しています。その中で、何とかして抜け道を見つけて教育課程にしがみつくことができなければ、それは将来にわたって、社会的な自己回復の道を閉ざされることを意味します。

6 学校(公教育)の機能の二重性

移民系の若者たちがこれほど学校=教育制度による承認にこだわっているという現実を理解するには、改めて、学校という制度の社会的な機能について考えることが求められます。

スライド-34,35

ピエール・ブルデューというフランスの大変重要な社会学者がいますが、ブルデューは学校には、階層構造の「再生産」する機能があると言います。労働者階層出身の子どもたちが、他の階層の子どもたちより高い割合で職業教育課程に入っている現実を上でみましたが、これなどは社会階層の「再生産」という機能がはっきり表れた現象といえるでしょう。しかし、ブルデューは、『脱学校』とかを主張する人々とは違って、学校のもう一つの機能に注意を促して、それを擁護しようとします。統一的なカリキュラムによる公教育は「市民が平等に暮らしてゆくための条件」を準備するところであるともいえます。それは「正統文化」への開かれた入り口となることで、文化資本の格差を縮め、それによって「階層上昇」の可能性を開くことになります。これは、高度成長期の戦後日本では、よく経験されたことだと思います。フランスの移民系の子どもたちにとっても、学校は、自分たちを選別するところであると同時に、希望の拠りどころでもあるのです。

スライド-36

今から10年前の2005年に、フランス全土を荒れ狂った移民系の若者たちの暴動がありました。十代の前半くらいの、若者というより、子どもといったほうがいいような少年まで機動隊に石を投げるような状況でした。そのとき、ショックなニュースが伝わりました。暴動で火をつけられた公共施設に、幼稚園や学校や児童館といった教育施設がかなり優先的に含まれたいたことです。これはどういうことなのか。

スライド-37

アルベール・ジャカールという思想家はこれを、学校に対する「助けてくれ」という叫びだと解釈しました。自分たちを救ってくれるはずであったものが、自分たちを排除するものにかわってしまったことへの絶望の表現だというのです。私もこの考え方に賛成です。

結論:何が問題か、何ができるか。

シャルリ・エブド事件の背景となっている移民系の人々の現実を、教育の側面からお話してきましたが、そろそろ結論を申し上げる時間となりました。

まず指摘しなければならないのは、今日の講義の冒頭でも申し上げましたが、「私はシャルリだ」というスローガンで盛り上がった「言論の自由」を擁護するフランスの国民的な盛り上がりは、今や社会的な「分断」とまで言われることのある移民系の人々の排除・隔離状況を十分に意識したものとは思われない、という点です。この問題は、人種差別の問題とも絡みます。それはまた、17世紀以来のフランスの植民地支配の歴史や、奴隷貿易の過去も背景にしています。フランス革命以来の輝かしい「人権の国」の負の遺産となる歴史です。どこの国でも、歴史の負の遺産の部分には、その国の支配的な位置にいて経済的・文化的・社会的特権を手にしている人々は目を向けようとはしないものです。しかし、こうした問題を避けている限り、分断状況は改善されることはないでしょう。多様な人々の共生を実現するには、まず問題を正しく認識することが必要です。

物事を正しく知ろうとすることには、多くの障害がともないます。

スライド-38

そのうち、今日は二つだけ、社会的な側面に関する問題を指摘して結論としたいと思います。その第一点は、物事を語る「「声」の独占」ということです。私たちは社会的な問題に関して考えようとするとき、メディアなどに流通する情報や、解釈や解説などに決定的に依存しています。ところが、こうした情報・解釈・解説などは多くの場合、それ自体に社会的な選択が働いています。だれかが、どこかが、社会現象を「代表して語る」声として公認・承認されていて、それ以外の声はなかなか聞こえてきません。こうした「声」の独占を打ち破って、さまざまな社会的条件で生きている人々の声を拾い上げる必要があります。これは単に情報収集のチャンネルを増やすということだけを意味するのではありません。特定の見方、考え方がどうして「代表して語る」声となって公認されるのか、そのやり方をしっかりつかまえる必要があります。さきほど紹介したブルデューはこれを「客観化する主体を客観化する」と表現しました。「客観化する主体」とは、物事を「これが事実だ」「これが正しい」「これが客観的だ、中立だ」というふうに、「客観性」を独占して権威をもって社会に流通させる人々や機関や制度のことです。そういう「客観化する主体」をこちらから「客観化する」とは、どうして、そのような「客観化する主体」が、「事実」や「正しいこと」の認定を独占することになったか、政治的・経済的勢力の関与やメディアや学者・評論家などの行動の制約などを検討して、その裏をしっかり見るということです。つまり、「代表して語る」声に対する批判精神―批判的検討のための手段と姿勢―をやしなうということです。

『知ること』『理解すること』に対するもう一つの制約は、「自己責任」の焦点化です。個人の行動にその個人の責任がともなうのは当然ですが、今日の講義の最初のほうで指摘したように、私たちはみな生まれ落ちたときから、客観的な社会的条件に制約され、その制約を血肉化して、自分の性格とか、行動や感情の反応を形づくってゆきます。そこにはもちろん、個人の側から環境に働きかける要素もあります。それが、個人の努力とか主体性とか責任とか、言われるものですが、その個人の働きかけ自体も社会的条件との相互作用の範囲内に限られます。要するに、だれも現実の社会的条件を超越して、それと無関係に生きてゆくことはできない、ということです。したがって、私たちみんなの行動や感情には社会的条件に由来する「構造的要因」が必ずあります。ところが、「自己責任」を強調して、その一言で出来事の説明を片づけてしまうと、その瞬間に出来事の「構造的要因」を見つけだそうとする努力が排除され、すべての理解の道が閉ざされてしまいます。「自己責任」ですませない、という姿勢、表層を超えた「理解」が、社会の「構造」を変えるような現実的な対策と変革への道を開くと考えられます。

最後に、偉大な先人たちのことばを引いて、まとめにしたいと思います。

フランスの思想家アランは、『幸福論』でこういう意味のことを言っています。

スライド-39

「幸福になることはまた、他人に対する義務でもあるのだ。人から愛されるのは幸福な人間だけである。」

これはたいへんりりしい、健全なモラルだと思います。しかし、これは同時にどうしても幸福になれない人を、「お前が愛されないのは当然だ」と追いこむことにもなります。そして幸福になれるかどうか、ということの外部的な条件に一切言及していません。その意味で、これはたいへん残酷な自己責任論でもあります。

さて、アランの弟子でもあったシモーヌ・ヴェイユという人は、エリート学校を出ながら、現場の労働者の世界に飛び込んだことでも知られています。

スライド-40

シモーヌ・ヴェイユ

「貧しい人々は自分の不幸について的外れなことを言う」

不利な条件で生きる人々にとって、その条件そのものが自分の不幸の原因や構造の認識を阻みます。不幸な人は、不幸の中で自己を見失っており、なぜ自分が不幸なのか、幸福になるにはどうしたらいいのか、考えることもできなくなっているのが普通です。そうした状況は、他者との協調やコミュニケーションをも阻みます。そういう人々が声をあげることがあっても、語られたことを、ことばどおり単純にとらえてしまうのは誤解のもとです。たとえば、土着フランス人のとくに恵まれない階層の人々が、移民系の人々に対して、露骨に人種差別的な発言をしたりします。それをどうとらえたらいいのか、慎重な判断が必要です。

最後は、19世紀ロシアの文豪トルストイです。

スライド-41

トルストイ

「幸福な家庭はどれも似たものだが、不幸な家庭はいずれもそれぞれに不幸なものである。」(トルストイ 『アンナ・カレーニナ』の冒頭)。

現実世界は、困難が集積する不幸な部分ほど複雑になります。大衆受けする単純化や図式化は要注意です。そこには先ほど申し上げた「客観化する主体」の働きがあるように思われます。「自己責任」論と同様、こういう傾向は私たちを「理解を拒絶すること」に誘ってゆきます。そして理解の拒絶は「排除」につながります。排除ではなく理解へ向かうことが大切だと思います。それには、表向きのことば・情報の向こう側に、本質をとらえた現実的思考・判断をつちかう必要があると思います。みなさんもお感じになっているのではないかと思いますが、日本も世界も、何か重大な岐路に立たされているように思います。環境問題もあります。ヨーロッパでは、今、難民問題が深刻化しています。それに、格差の問題もあります。格差は世界の国々の間にあると同時に、アメリカ・ヨーロッパ・日本など、豊かな国の内部にもあります。これがまた、排除と共生の問題を私たちに突きつけています。学校の場や、この講義のような市民的な集まりをとおして、若い世代の教育や自己啓発へ向けてみなさんとともに少しでもよい世界に向けて努力してゆきたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。

本日の講義の原稿と、関連する私の論文は、数日中に京都産業大学のこのページで参照できるようにして置きますので、よろしければご参照ください。